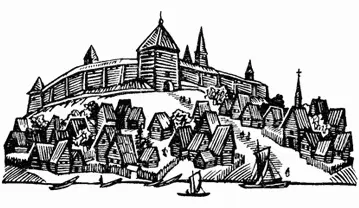

А из князей первым проехал «сквозь вятичи», да еще дважды (это не считая военных походов), Владимир Мономах. Да ведь это было не в X, а в конце XI века, когда в земле вятичей были уже не только села, но и города.

Вот через города-то и можно было проникнуть в землю вятичей вернее, чем с огнем и мечом. В городах жили ремесленники и торговцы, которые и сами не раз в Киевщину ездили, и у себя киевских купцов принимали. В глухом вятичском городке Москове появились и красивые поливные киевские сосуды, и шиферные розовые пряслица, а то и вещи из далекого Херсонеса – корчаги с вином и маслом, фигурные замочки, дорогие парчовые ткани (из них особенно любили вятичские женщины делать себе кички). Так-то, миром, эту землю, пожалуй, скорей возьмешь.

За купцами шло в тот край и духовенство. Скоро в вятичских городах появились и церкви. Ученые думают, что в Москове посредине городка был когда-то языческий жертвенник, а потом, во времена Мономаха, на его месте построили первую московскую церковь Ивана Предтечи.

– Понимаете, ведь отсюда всего метров восемьдесят до того места, где стоял Иван Предтеча, – говорит Нонна Сергеевна, – то есть не сам Предтеча, конечно, а церковь его имени. А к церкви поднималась какая-то улица: вот и сейчас видны следы вымостки. На ее уровне и печать лежала.

В самом деле, если посылали из Киевской митрополии грамоту в Москов, то она должна была попасть скорее всего в церковь, где обычно и хранили всякие грамоты, или, скажем, в поповский дом поблизости от нее. А печать могла отвалиться где-нибудь на улице.

Итак, в конце XI века, за полсотни лет до того, как летопись впервые упомянула городок Москов, который стали позже называть Москвой, из города Киева написали в Москов грамоту и привесили к ней печать.

Долго ли, коротко ли везли грамоту через вятичские леса, только попала она все же к московской церкви Ивана Предтечи, да где-то здесь и отвалилась от нее печать, как будто нарочно для того, чтобы без малого через девятьсот лет попасть в руки археологов.

Что это была за грамота, мы не знаем. Может быть, из митрополии писали, что медленно идут дела с насаждением православия, что надо заменять старые обряды новыми. Что, конечно, хорошо, что вятичи все реже сжигают покойников, но надо добиваться, чтобы хоронили при самой церкви, в освященной земле, а свои курганные кладбища бросали бы, что нужно даже разрешить хоронить женщин в их украшениях – лишь бы при церкви. А может быть, просто этой грамотой утверждалась сама церковь – так тоже бывало. Может быть, впрочем, что грамоту написали по гораздо менее важному делу, скажем, чтобы сообщить о назначении нового попа. Многое можно думать – ведь грамоты-то нет!

Разве что когда-нибудь окажется среди старых бумаг пергаменная грамота XI века со следами оторванной печати – бывают же в архивах разные удивительные находки! Вряд ли грамота лежит в земле неподалеку от печати, ожидая только, когда археологи заложат новый шурф, но и такого случая нельзя исключать вовсе.

Раскопки на кремлевском мысу необходимы, даже если археологов не ждет та грамота.

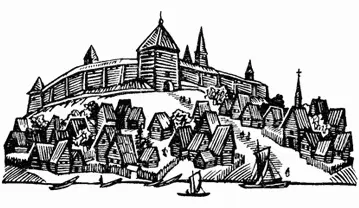

Когда-то Красная площадь была главным торжищем Москвы. На ней стояли рядами лавки с разными товарами. Соседние с площадью переулки и сейчас называются Рыбный, Хрустальный; еще недавно был здесь и Ветошный переулок (ныне проезд Сапунова). Эти названия напоминают о торговых рядах, бывших здесь еще лет двести назад. В каждом ряду торговали тогда каким-либо одним видом товаров, например, рыбой, стеклянной посудой, разной одеждой – ветошью – и тому подобным. А за этими рядами (если идти от центра города, из Кремля) были кварталы, получившие название Зарядья. Здесь, на низкой части берега Москвы-реки, жила преимущественно городская беднота. Так в XVIII и XIX веках по соседству с Кремлем и Красной площадью, которыми славилась Москва, образовались настоящие трущобы. Сейчас эти тесные, неблагоустроенные дома снесены. На их месте – огромное здание гостиницы «Россия».

И уже больше тридцати лет Зарядье изучают археологи, производящие здесь раскопки. Чем же этот невзрачный район привлек внимание ученых?

На заре существования города, более восьмисот лет назад, здесь находилась речная пристань, и это делало прибрежную часть города одним из важнейших его районов. Ведь в те отдаленные времена хороших сухопутных дорог почти не было и главными путями сообщения служили реки. В маленьких, долбленных из одного ствола дерева ладьях и более крупных, надставленных «насаженными» досками-бортами – «насадах», плавали по большим и малым рекам, а в тех местах, где верховья рек близко подходили друг к другу, перетаскивали («волочили») насады по суше из одной речки в другую. Такие места и назывались «волоками».

Читать дальше

![Дорохов Михаил - S-T-I-K-S. Быстрее судьбы [СИ]](/books/28059/dorohov-mihail-s-t-i-k-s-bystree-sudby-si-thumb.webp)