IV

Искусство, которое призывает, встречает, упорядочивает метаморфозу нашего неохватного перечня, не то, что нам легче всего определить; это современное искусство, и чтобы отличить внешний мир от аквариума, лучше не быть рыбой. Конфликт, изначально противопоставивший искусство музею, проясняется, однако, по мере того, как уходит в прошлое. Те, кого он уничтожил, имеют черты сходства, те, кого он обрёл – тоже. Наше воскрешение шире его; но его история помогает определить движение творческого потока, который терялся в песках, когда конфликт противопоставил музею «живопись», и высвечивает то, что он пытается отбросить, трансформировать и возродить.

В течение пяти столетий, с XI по XVI вв., европейские художники – в Италии и во Фландрии, в Германии и во Франции – старались постепенно освободиться от ограниченной двухмерной выразительности, от того, что они относили к неумелости или незнанию своих предшественников (дальневосточное искусство благодаря идеографическому письму, выполняемому жёсткой кистью, гораздо быстрее отразило соответствующее мастерство). Они открыли воспроизведение материала и глубины и попытались передать иллюзию пространства вместо византийских и романских, а затем и тосканских знаков. В XVI веке эта иллюзия была достигнута.

По-видимому, важнейшее техническое открытие принадлежит Леонардо. Во всей предшествующей живописи – на греческих вазах или римских фресках, в византийском искусстве, в искусстве Востока, в эпоху раннего христианства всех народов, у фламандцев и флорентийцев, у прирейнских и венецианских художников и почти во всей открытой нами живописи Египта, Месопотамии, Персии, буддистской Индии, Мексики – будь то фрески, миниатюры или полотна, написанные масляными красками, художники рисовали «по контуру». Затушёвывая последний, а затем подвигая пределы предметов к заднему плану, который уже не был более абстрактным местом предшествующей перспективы, – перспектива Паоло Уччелло, Пьеро делла Франческа, казалось, скорее подчёркивала самостоятельность предметов, чем её приглушала; – к заднему плану, смягчённому голубыми и синими тонами, Леонардо за несколько лет до Иеронима Босха создал или систематизировал пространство, которое в Европе ещё никогда не видели и которое было не только «местом тел», но и влекло за собой персонажей и зрителей наподобие времени, текло к бесконечности. Это пространство, однако, не дыра, и даже его прозрачность – опять-таки живопись. Понадобилась растушёвка, чтобы Тициан разрушил линию абриса, чтобы мог родиться Рембрандт как гравёр. Но в Италии и в те времена достаточно было перенять технику Леонардо, – особенно отбрасывая долю преображения и качество интеллекта, которые он с помощью этой техники выражал, – чтобы установилось кажущееся согласие между общим ви́дением и картиной, чтобы образ казался независимым от живописи. Если для зрителя, жаждущего иллюзии, у Леонардо или у Рафаэля в изображении больше «подобия», чем у Джотто или у Боттичелли, то ни один образ, созданный в течение веков, последующих за Леонардо, не будет обладать большим «подобием», чем его образы; просто он будет иным. Всю живопись начинала направлять сила иллюзии, которую он принёс художнику в те времена, когда христианский мир, ослабленный, а вскоре и разделённый, переставал подчинять свидетельство человека неотразимой стилизации, выражающей всеприсутствие Бога.

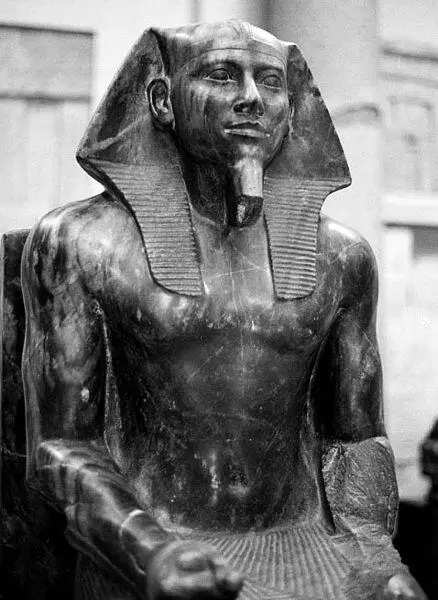

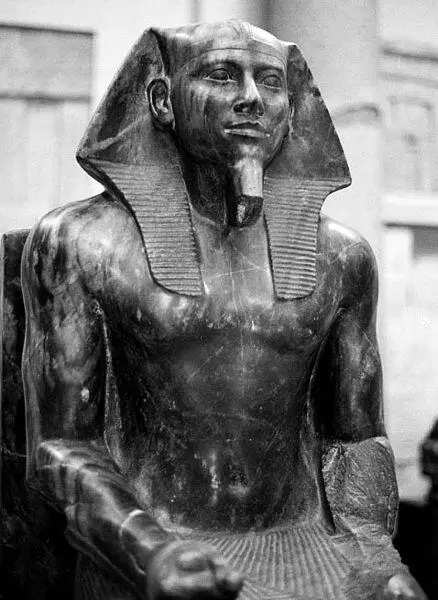

Диоритовая статуя фараона Хафра (Хефрена), IV династия, ок. 2540–2505 гг. до н. э.

Быть может, не случайно, что из всех великих художников единственным, кто оказал колоссальное и наименее специфическое влияние на искусство, стал тот, у кого оно было не исключительной одержимостью, а самой жизнью…

Тогда Европа признала как очевидность, что создавать иллюзию изображаемых вещей, – одна из привилегий искусства. Однако, хотя ранее искусство и пыталось подчинить себе некоторое количество видимостей, оно всегда определялось естественным различием с миром видимостей: поиск качества, который несёт с собой любое искусство, гораздо более толкает его к стилизации форм, нежели к подчинению им. Потому требовалась не столько имитация реальности, сколько иллюзия идеализированного мира. Это искусство, столь занятое поисками средств имитации, придававшее такое значение тому, чтобы «оживить» свои образы, вовсе не было реалистическим искусством; оно старалось быть убедительнейшим выражением вымысла – гармонического воображаемого.

Читать дальше