Мы в меньшей мере, чем это может показаться, склонны почитать Тициана, чем Ренуара, Мазаччо, чем Сезанна, а Эль Греко, чем какого-нибудь кубиста, но в Мазаччо, как и в Эль Греко, мы восторгаемся тем, что избираем, и пренебрегаем остальным. То, что любое воскрешение ориентировано, видно уже в первых больших коллекциях антиков, несмотря на реставрации. Современные музеи охотнее принимают торсы, чем ноги. Удачное увечье, которое прославило Венеру Милосскую, могло бы быть произведением какого-нибудь талантливого антиквара; увечья также имеют стиль. И отбор хранимых фрагментов делается далеко не случайно: мы предпочитаем безголовые статуи Лагаша [94] Лагаш – древнейший город Месопотамии; раскопки (с 1877 г.) привели к открытиям, относящимся к Шумеру (ок. 3000 г. до н. э., юг современного Ирака).

, кхмерских Будд без тела и отдельно взятых ассирийских фавнов. Случай разбивает, время трансформирует, но выбираем-то мы.

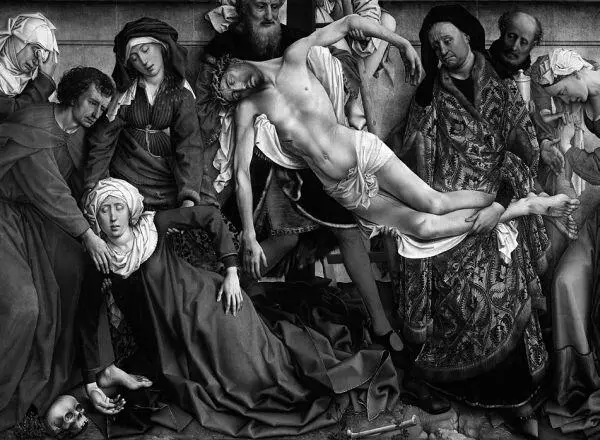

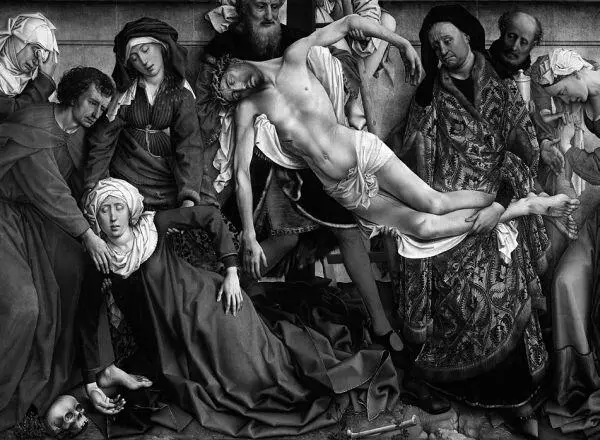

Рогир ван дер Вейден. Алтарный образ «Снятие с креста» (фрагмент), 1435–1440 гг.

Впрочем, нередко время – пособник. Нет сомнения, множество шедевров исчезли навсегда. Но относительная разобщённость произведений, которые до нас дошли, придаёт им величие, которое, быть может, нас обманывает. Разве изобилие всего, что написал Ян ван Эйк, не нарушило бы высокое одиночество « Мистического агнца »? [95] «Мистический Агнец» (полное название: «Поклонение Мистическому Агнцу», 1426–1432 гг., собор Сен-Бавон в Генте) – знаменитая алтарная картина, начатая, по преданию, старшим из братьев ван Эйков Хубертом (ок. 1370–1426 гг.); полностью осуществлена Яном ван Эйком (ок.1390–1441 гг.).

Имя Рогира ван дер Вейдена [96] Рогир ван дер Вейден (ок. 1399–1464 гг.) – фламандский живописец с 1435 г. – официальный художник г. Брюсселя (полиптих «Страшный суд», около 1443–1452; «Снятие с креста», около 1439, Прадо; замечательные портреты).

, быть может, имело бы более глубокий резонанс, если бы он написал только « Снятие с креста » для Эскориала. Трудно поверить, что наравне с десятью полотнами, которые ставят Коро вровень с Вермеером, он же автор очаровательных мелких перегруженных пейзажей, хранящихся в провинциальных музеях Франции. Кто знает, не лучше ли мелкие работы из мастерской Рубенса – пейзажи, несколько нетленных портретов – сочетались бы с мастерской Ренуара, чем с незабываемым «паническим» гимном « Кермессы »? [97] «Кермесса» – картина Рубенса (ок. 1635–1636, Лувр) – символ величия Фландрии и её народа.

Ведь селекция времени – не только селекция сменяющих друг друга эпох…

Общеизвестно, что в XIX веке накопление защитного лака приводило к созданию некоего музейного стиля, до абсурда сближая Тициана и Тинторетто, пока очистка не избавила их от излишнего родства. Ни Тициан, ни Тинторетто не просили потомков покрывать их полотна жёлтым лаком; а если античные статуи побелели, в том нет вины Фидия, и уж тем более Кановы. Но музейный лак стал нестерпим для хранителей, когда живопись посветлела.

Пифокрит. «Ника Самофракийская», ок. 190 г. до н. э.

Одним своим появлением на свет любое великое искусство меняет искусства прошлого: Рембрандт после Ван Гога – не совсем тот, чем он был после Делакруа. Не меньше их меняют и некоторые открытия в областях, друг другу чуждых: кино постепенно разрушает любое искусство иллюзии, перспективу, движение, а завтра – и выразительность. И если Жак Луи Давид увидел искусство древности не так, как Рафаэль, это не только потому, что смотрел на него другими глазами, но и потому, что, увидев большее количество произведений, он видел не одни и те же.

Мы признаём только то, что понимаем. С тех пор, как история сделалась дисциплиной и навязчивой идеей, вплоть до 1919 года, инфляция была лишь эпизодической; затем происходила чаще, а сегодня историки усматривают в ней фактор распада Римской империи. Историческая перспектива не является одной и той же до и после 1789 года в зависимости от того, была та или иная революция удавшимся мятежом или революционными мятежами, потерпевшими поражение; новый факт, обретённый факт ориентирует историю. Не поиск истоков привёл к пониманию искусства Эль Греко, а современное искусство. Любой гениальный прорыв изменяет направление в целой области форм. Кто извлекает на свет античные статуи: археологи, ведущие раскопки, или мастера Возрождения, которые им открывают глаза? Кто заставляет умолкнуть мастеров готики, если не Рафаэль? Судьба Фидия – в руках Микеланджело, который никогда не видел его статуй; суровый гений Сезанна возвеличивает венецианцев, приводивших его в отчаяние, и скрепляет братской печатью живопись Эль Греко. При свете убогих свечей, которые безумный уже Ван Гог укрепляет на полях своей соломенной шляпы, чтобы ночью написать « Кафе в Арле », снова возникает Маттиас Грюневальд. Непредсказуемо. В 1910 году думали, что после реставрации « Ники Самофракийской » будут восстановлены золото, руки и букцинум (военная труба). Ни золота, ни рук, ни букцинума… Но Нике вернули носовую часть корабля, и она оказалась на верху лестницы в Лувре, где и возвышается, как на заре – глашатай: мы возносим её не в направлении Александрии, но Акрополя. Метаморфоза – не случайность, она поистине закон жизни произведения искусства. Мы поняли, что, хотя смерть не затыкает гению рот, то не потому, что он одерживает над нею верх, обессмертив свой первоначальный язык, но потому, что заставляет принимать язык бесконечно меняющийся, подчас забытый подобно эху, которое отвечало бы векам своими следующими друг за другом голосами. Шедевр ведёт ныне не самовластный монолог, а непобедимый диалог.

Читать дальше