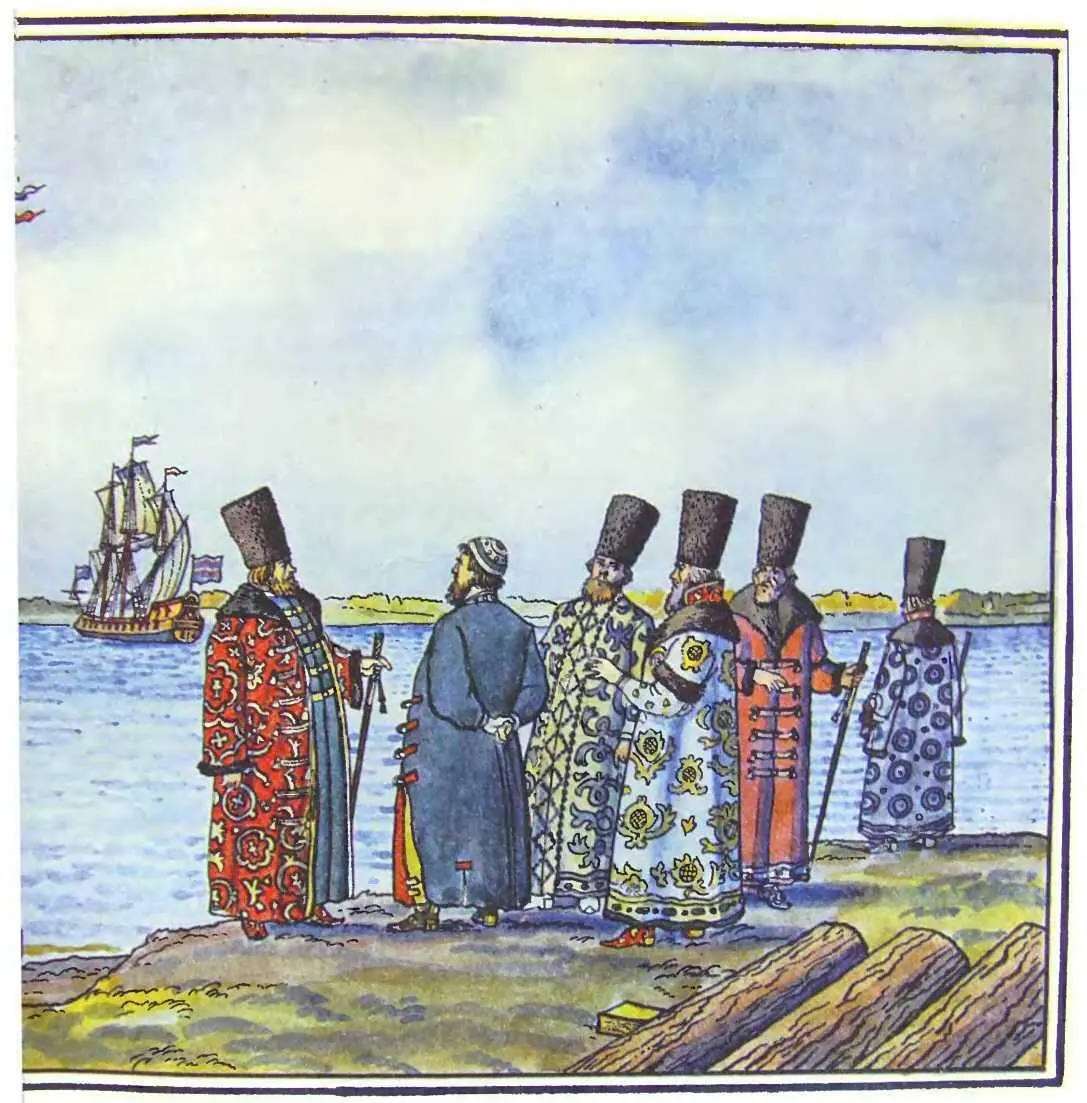

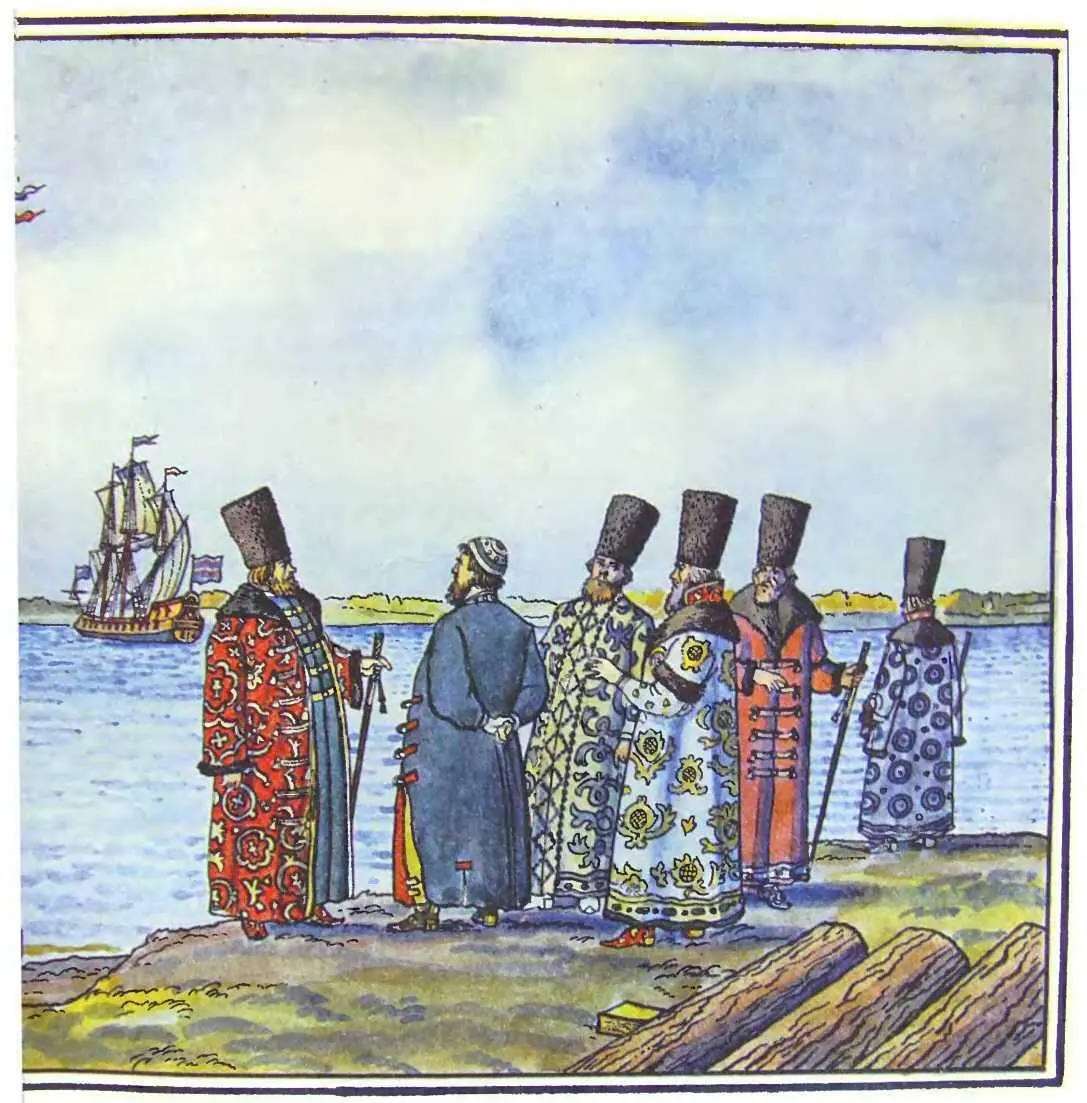

Потом, когда сам я часто то употреблял с мим, и бот не всегда хорошо ворочался, но более упирался в берега, я спросил: для чего так? Он сказал, что вода узка.

Того для я стал проведывать, где более воды; то мне объявили Переславское озеро (яко наибольшее), куды я, под образом обещания в Троицкий монастырь, у матери выпросился.

И тако вышеречённый Карштен Брант, кроме бота, сделал два малые фрегаты, да три яхты, на которых его величество несколько лет охоту свою исполнял.

Но потом и то показалось мало: и изволил ездить на Кубёнское озеро, там пространство большое, но ради мелкости неугодное. Того ради уже положил я своё намерение видеть воду охоте своей равную — то есть прямое море…».

Тут перо, прорвав бумагу, застопорилось. Пётр поморщился, пробовал взять другое — не стал.

Мысли опять вернулись в сегодняшний день, ибо начатое много лет назад каторжное дело войны завершения своего требовало — безотлагательно и сурово.

Пётр поднялся, вышел из-за стола, в колоколец медный, прибитый возле входных дверей, дважды громко позвякал: несмотря на поздний час, вновь графа Апраксина позвать приказал.

Утром следующего дня войскам был приготовлен приказ.

Галерному флоту предписывалось пройти вдоль берега, в шхерах, от Кроншлота [3] Так до 1721 года назывался Кронштадт.

до Гельсингфорса и далее до Або.

Русскому корпусу в Финляндии князя Голицына обеспечивалась бы, таким образом, необходимая помощь. Предусматривалась также возможность высадки десанта на форпост Швеции — Аландские острова.

В случае удачи военные действия впервые за четырнадцать лет могли перейти на шведскую территорию.

Парусному флоту приказано было флот галерный сопровождать «до входа оного в шхеры». После чего парусный флот должен был пересечь залив и стать на якоря в Ревеле — для охраны берегов от возможного рейда неприятельских кораблей.

Мимо Ревеля к Кроншлоту и Петербургу не должно было пройти незамеченным ни одно из шведских судов.

Командующим русским галерным флотом был назначен генерал-адмирал граф Фёдор Матвеевич Апраксин.

Парусный флот становился под флаг старшего по чину контр-адмирала Петра Михайлова.

тро 19 мая 1714 года было в Стокгольме пасмурным и угрюмым. Узкие кривые улицы, казалось, удерживали туман, подавая восходящему солнцу возможности растопить, развеять его.

тро 19 мая 1714 года было в Стокгольме пасмурным и угрюмым. Узкие кривые улицы, казалось, удерживали туман, подавая восходящему солнцу возможности растопить, развеять его.

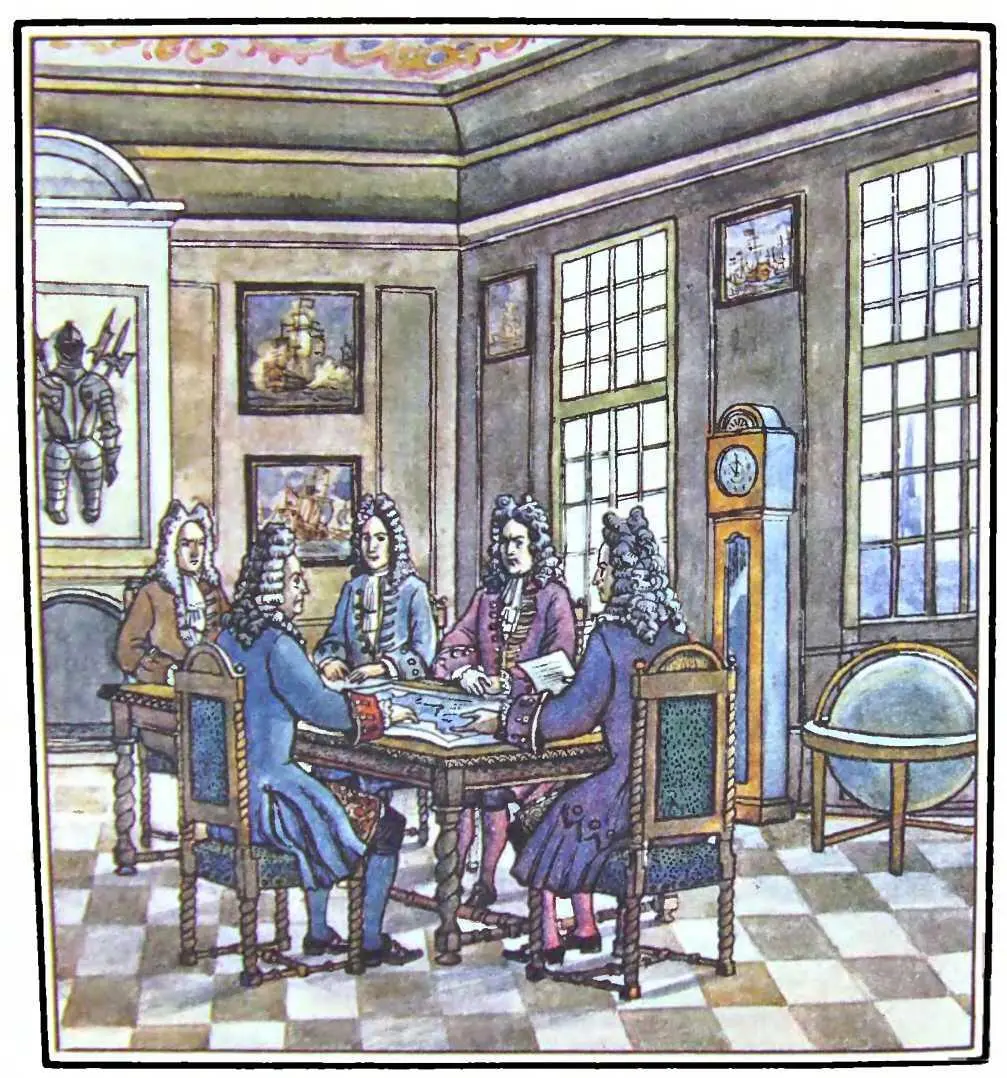

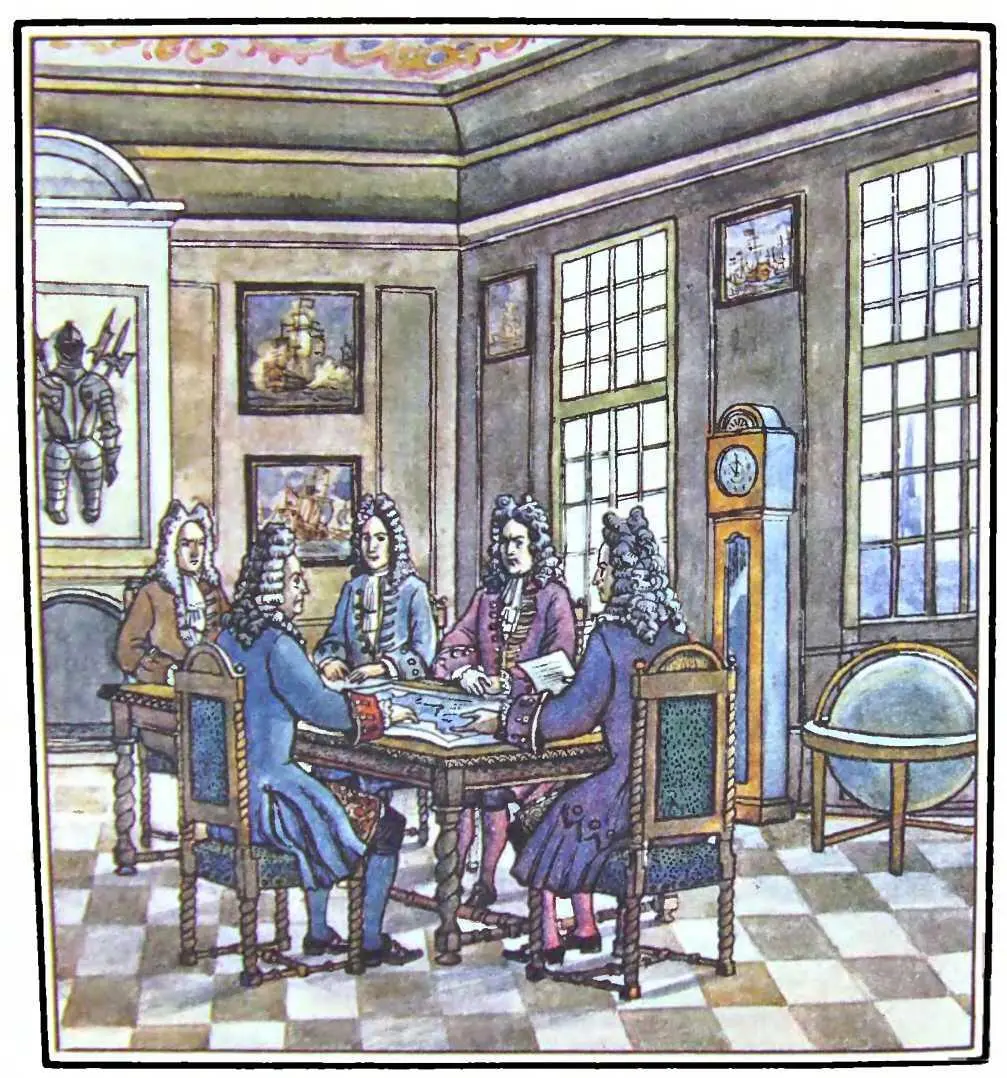

Пасмурным было в то утро и настроение у генерал-адмирала Ватранга, в третий раз уже пытавшегося добиться за последние две педели от членов своего военного совета былого единодушия.

Вкруг стола сидели испытанные соратники, опытные воипы-флотоводцы. Среди них — шаутбенахт Эреншельд, задумчивый, молчаливый человек с резкими чертами обветренного лица. Рядом с ним — адмирал Лиллье, вечно готовый к действию, порывистый, беспокойный. Им Ватранг доверял обычно, как самому себе, но и в их коротких репликах не видел сегодня единства цели.

Выслушали текст депеши, полученной из Константинополя от Карла XII. От великого Карла-завоевателя, иод йогой которого стонала половина Европы. Король приказывал беречь силы для решительного сражения. строить новые корабли, обучать людей.

«Наш ли это король?» — думал с тревогой старый адмирал, слушая текст депеши и поражаясь безмерно какой-то странной расплывчатости и размытости её содержания. Этакую-то фразу и любая кухарка, к грамоте способная, может миру явить. Из чего строить? На какие средства? Кого обучать?.. Скоро земледельцев не останется в Швеции — все пойдут под ружьё! Может, и впрямь подменили нам там, в далёком Константинополе, короля? Или, может, слишком сладки звуки несен наложниц султана? Кто знает?..

Главное, на чём постоянно настаивал Карл, — никакого мира с Россией! Никаких переговоров — только война! В этом он был последователен, неотступен и твёрд. То есть военные действия необходимо было продол жать — даже вопреки всякой логике. Несмотря на полосу тяжелейших испытаний, в которую вступила страна…

Читать дальше

тро 19 мая 1714 года было в Стокгольме пасмурным и угрюмым. Узкие кривые улицы, казалось, удерживали туман, подавая восходящему солнцу возможности растопить, развеять его.

тро 19 мая 1714 года было в Стокгольме пасмурным и угрюмым. Узкие кривые улицы, казалось, удерживали туман, подавая восходящему солнцу возможности растопить, развеять его.