Голос Веры пресекся, и она зарыдала.

— …И подумать, подумать только, что всю зиму-то я промаялась, ища дела, — заговорила она голосом, звучавшим бодро и радостно. — А дело-то тут, под рукою — и какое дело! Лучшего бы я и придумать себе не могла. Признаюсь тебе откровенно: для другой бы работы, ну хоть бы для революционной пропаганды, для конспирации, я бы, пожалуй, и не годилась вовсе. Уж тут большой нужен ум, красноречие, умение на людей действовать, их себе подчинять, а у меня этого вовсе нет. К тому же постоянно бы меня жалость разбирала, как это я других под опасность подвожу. А вот в Сибирь пойти — это совсем для меня, как есть настоящее дело! И как это все просто, неожиданно, будто само собой устроилось. Господи, как я счастлива!

Она бросилась мне на шею, и мы долго целовались и плакали.

Недель шесть спустя я стояла на вокзале Николаевской железной дороги и провожала Веру в ее дальний путь. Тотчас после венчания Павленкова услали в Сибирь вместе с партией других арестантов. Большую часть дороги им предстояло пройти пешком. Теперь пришло время и Вере пуститься в путь, чтобы встретиться с мужем уже на месте. Она ехала не одна; с ней отправлялись еще две женщины, у которых были — у одной дочь, у другой — муж в числе сосланных. Они ехали, разумеется, в третьем классе, но это был еще весьма роскошный и удобный способ путешествия в сравнении с тем, какой ожидал их впереди. Железная дорога доходила в то время только до границы Европейской России; потом предстояло ехать в телегах или в санях. В самом благоприятном случае, то есть если никаких особых препятствий не встретится на пути, путешествие должно было продолжиться два-три месяца. А что ожидает их по приезде? Но все трое, казалось, об этом и не думали, все трое были спокойны и как-то торжественно-ясно радостны.

Необычайное возбуждение, в котором Вера находилась в первое время после своего смелого шага, успело улечься, и она опять ушла в себя, опять стала той тихой, мечтательной, несколько скрытной девушкой, какой я знала ее вначале. Она похудела только немного и казалась старше прежнего; но синие глаза продолжали глядеть бодро, смело вперед, и чрезвычайно трогательно было видеть, какими нежными попечениями окружала она своих двух спутниц, особенно ту, которая была постарше. Всех троих связывала, по-видимому, тесная дружба, та дружба, какую только общее несчастье умеет закрепить.

Народу на вокзале собралось много; кто пришел просто из любопытства или участия, а у кого были родственники и друзья в Сибири — хотелось послать им поклон и весточку с отъезжающими. Полиция, разумеется, была в полном сборе.

Мне едва удалось перекинуться несколькими словами с Верой, так как все толпились вокруг нее.

Но когда раздался последний звонок и поезд должен был тронуться, она из окна протянула мне руку на прощанье. В эту минуту мне так живо представилась та судьба, которая ожидает это прелестное юное существо, что мне сделалось тяжело на душе, и слезы так и покатились из глаз.

— Ты обо мне так плачешь? — проговорила Вера с ясной улыбкой. — Ах, если бы ты знала, как мне, напротив того, жалко вас всех, вас, которые остаетесь!

Это были ее последние слова.

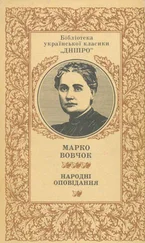

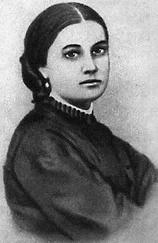

ВИЛИНСКАЯ Мария Александровна (1833–1907) — в замужестве Маркович — публиковалась под псевдонимом Марко Вовчок.

Известная русская и украинская писательница демократического направления. Родилась в семье офицера в Елецком уезде Орловской губернии. Училась в Харьковском частном пансионе. Вышла замуж в 1851 году за А.В. Марковича, украинского разночинца, сосланного в Орел по делу нелегального политического Кирилло-Мефодиевского братства, созданного в Киеве в 1845 году и разгромленного царским правительством в 1847 году.

Мария Александровна переезжает с мужем на Украину и страстно увлекается этнографией, фольклором, собиранием украинских песен, поверий, речений. Первая книга народных рассказов написана по-украински и вышла в Петербурге в 1857 году. Она переведена на русский язык И.С. Тургеневым, издана в 1859 году. В том же году вышли в свет «Рассказы из народного русского быта». Н.А. Добролюбов отозвался на них обширной статьей в журнале «Современник» под заголовком «Черты для характеристики русского простонародья», где писал об антикрепостническом духе произведения. Высоко отзывались о творчестве писательницы, его свободолюбивом пафосе Т.Г. Шевченко, Д.И. Писарев, Н.Г. Чернышевский, П.А. Кропоткин и многие другие. Правда, не все прогрессивно мыслящие критики были единодушны в суждениях о масштабах и направлении таланта Марка Вовчка. Н.В. Шелгунов опубликовал в журнале «Дело» (апрель 1870 г.) рецензию «Глухая пора», где, на наш взгляд, необъективно упрекает автора в барственности и манерности. К тому времени писательница напечатала в передовых журналах «Современник», «Русское слово», «Отечественные записки» много повестей и рассказов, получившие известность и признание романы «Живая душа», «Записки причетника» (часть I). Вскоре в «Отечественных записках» публикуются еще два романа: «Теплое гнездышко» и «В глуши». О последнем Н.Г. Чернышевский говорил при встрече в Астрахани с сыном писательницы в 1887 году, что в ссылке перечитывал его множество раз с большим удовлетворением.

Читать дальше