С развитием торговли, когда большая часть зерна стала уходить на сторону, — оставшаяся малая собрала в себе все прежние энергии и начала высеваться исключительно на могилах. Позднее сеяли больше цветы, а когда все население ушло в города, неотчуждаемая земля осталась только на кладбищах.

Но вернемся к дому. Дом понимали как некое малое поле. Порог — это был межевой камень. Он отделял малое поле от большого. Под порогом лежали предки, кости предков. Не стоило поэтому попирать пороги ногами, «стоять на пороге». Но перешагнув через порог, гость оказывался в потустороннем мире, — где вместе с живыми хозяевами дома обитали их небрезгливые мертвецы. Вернее, живые догадливо селились в обители мертвых. Это было, конечно, большое бесстрашие, полное безрассудство с египетской точки зрения, но так возникало и образовывалось представление о теле рода — о доме, объединяющем весь род, — живых вместе с покойниками. Последним — я говорю о предках — в римских хороших фамилиях отводился специальный сундучок с ларами и пенатами, и я думаю, что не ошибусь, если предположу, что русское слово «ларь» имеет с этим сундучком некую связь. Ларь с пенатами. Впрочем, я не филолог.

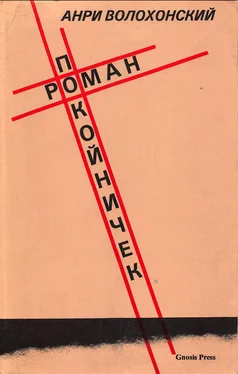

Теперь вы видите глубокое сопряжение трупа со строительством, и мое присутствие здесь не должно более казаться вам странным. Ведь и в Европе с тех пор и до недавнего времени, когда хотели сказать «род», часто говорили просто «дом». И меня, как творца домов, смерть, конечно, очень занимает. В особенности кончина такого необычайного человека, каков наш Роман Владимирович.

Холмский посмотрел вверх, пошевелил губами, но ничего больше не произнес. Мы слушали, как зачарованные.

— Да что же в нем необычайного? — крикнул, наконец, Местный Переселенец.

— Как что? — удивился архитектор. — Необычайна его смерть. Безвременная кончина.

— Да что же в ней-то необычайного?

— Как что? — опять удивился архитектор. — Факт необычайный.

— Да факт же! Что необычайного в факте вам видится? Умер же. Зауряднеший же факт, — сказал я.

— Зауряднейший — это что умер человек, но судя по всему, что здесь происходит, наш покойник был существом бессмертным и даже вовсе не человеком. Вернее, — не только человеком.

— Чего…? — затянул Тит. — Да я же их с детства знаю. С Волги они. В Саратове вместе жили.

— Я не о Саратове. Саратов — город как город.

— Там еще песни поют красивые… Страдания, — вспомнил Аполлон.

* * *

Город Саратов, раскинувшийся на всех шести берегах Волги, там, где она имеет свой наибольший размер, действительно, представляет из других наших населенных пунктов слабейшую примечательность. Из великих людей тут провели часть своей жизни только Лобачевский, Чернышевский и Куйбышев, но Куйбышев потом уехал в Куйбышев, немного вниз по течению и здорово на восток. Салтыков-Щедрин изволили здесь губернаторствовать и наложить сардонический отпечаток на общественные институции преувеличенно и несправедливо. Зато природа тут хороша. Зимой белеют вершины недальних Жигулей, летом плоты деревьев тянутся вверх и вниз по течению. Цветут травы, поют птицы.

В этом поистине райском уголке прошло детство Романа Владимировича. Местный Переселенец говорил правду: это была пастораль, совершенно бы вслед Феокриту, если бы роль античных коз не играли в ней изобильные по саратовским пустырям собаки. Юный Ромка бывало припадал даже к ласковому вымени какой-нибудь кормящей суки вместе с другими ее щенками. Жизнь была простая, ничем не омраченная. Смерч войны обогнул город стороной. До семнадцати лет мальчика воспитывала любящая тетя, а там — его судьба и вовсе пошла заведенным порядком. Уже в возрасте Рыжов посетил раз родные места и поразился, как все изменилось вокруг.

— И все же он был не только человеком. Не просто человеком и, преимущественно, — не человеком, — обдумав рассказ, спокойно ответил Холмский. — Хотя каждый из признаков, о которых Вы говорили, и все они вместе действительно могли бы принадлежать человеку, хотя Саратов — и правда — город как город, это еще не означает, что комбинация перечисленных признаков, проведшая детские годы в городе-как-городе Саратове, непременно должна быть человеком. Я все же продолжаю считать, что Роман Владимирович Рыжов был и пока жив существом иной, чем мы, природы, тем более в эту минуту.

Мы притихли. Молчал и Константин. Одно дело было слушать веселые номиналистические экзерсисы поэта с филологом, другое дело — страшноватое покушение на сущность, исходившее от субъекта, в силу самой его профессии основательного и серьезного.

Читать дальше