В дистопиях и антиутопиях ХХ в. природа, подвергнутая насилию, уже не выступала как благотворное начало [416]. Вместе с тем метафизическая забота о гармонии с природой соединялась с социально-гуманитарными концепциями, что вело к возникновению новой парадигмы архитектурно-урбанистического мышления. Френк Ллойд Райт проектировал город как открытое пространство, где нет различия в стиле городского и сельского существования ( Broadacre City , 1932. От англ. broad – широкий, совершенный, acre – акр, земли, поместье, acred – раскинувшийся на много акров). Райт предполагал раздать будущим жителям земли площадью 1–4 акра. Такой город становился частью окружающего ландшафта, а его постройки врастали в природное окружение благодаря открытости композиции и использованию естественных материалов [417].

Совершенно иначе видел свой «Лучезарный город» Корбюзье (1935), подняв его на опоры, под которыми планировалось создать сплошной садовый массив. Сады, также восходя, заполняли плоские крыши-террасы – этот прием стал одним из «Пяти пунктов новой архитектуры», провозглашенных архитектором [418]. Лучшими формами для создания построек он считал многогранники, конусы, шары, пирамиды, цилиндры, что, по его словам, делает искусство плодом чистого разума [419]. Если проекты Райта позволяют вспомнить о композиции естественного сада, то формы, предложенные Корбюзье, – о регулярных садах барокко [420]. Интерес к ним возродился в культуре модерна, такие сады предпочитали поэты-символисты и русские художники «Мира искусства» [421]. (По воспоминаниям А. Бенуа, при первом посещении Версаля его «особенно поразили черные конусы и кубы стриженых туй»).

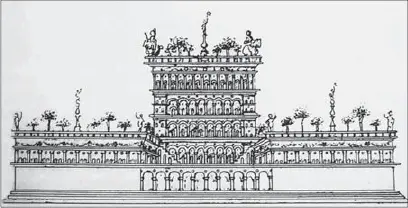

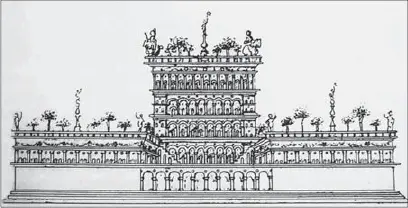

«Висячие сады» проекта Корбюзье заставляют вспомнить еще об одном типе пространственных взаимоотношений город – сад, а именно идею легендарных садов Семирамиды. Ее использовал Ренессанс – не только Филарете, но и Леонардо (с. 135). В верхнем ярусе планировавшегося им двухуровневого города, имевшего также подземную, сугубо утилитарную часть, он предлагал разместить протяженные дороги для прогулок и висячие сады (1484) [422]. В XVII в. такие сады появились в московском Кремле, а в ХХ в. Ильф и Петров с иронией описали плоские крыши нью-йоркских небоскребов. Там был помещен «небольшой одноэтажный домик с садиком, чахлыми деревцами, кирпичными аллейками, фонтанчиком и дачными соломенными креслами».

В послереволюционной России обнаружились разные подходы к проблеме города-сада – от ретроспективных, предполагавших, в частности, распространение пейзажных композиций и домов усадебного типа [423], до авангардных (в названном «Лучезарном городе» Корбюзье, который предназначался для Москвы, от ее старой застройки должен был остаться только Кремль). Идея города-сада имелась в виду и при создании плана «Большого Петрограда» как системы городов-спутников (руководитель И.А. Фомин. 1919–1921) [424], а также «Новой Москвы», в котором архитекторы надеялись реализовать актуальные идеи, сохранив радиально-кольцевую структуры (И.В. Жолтовский, А.В. Щусев. 1918–1924) [425]. В поисках идеального пространственного решения архитекторы начали отводить максимально возможную роль транспорту как связующему элементу дезурбанизованной, вынесенной в ландшафт застройки (М.Я. Гинзбург, М.О. Барщ. Проект Зеленого города на севере Москвы. 1930).

Филарете. Дворец идеального города Сфорцинда. 1461–1464

Еще до революции родилась мысль о создании зеленых рабочих поселков. Один из проектов для завода «Богатырь» был задуман в марте 1917 г., но построен этот «великолепный поселок» был только «на канцелярской бумаге», как в мае 1922 г. писал об этом М.А. Булгаков в маленьком газетном очерке о закладке другого такого поселка в Перловке под Москвой [426]. У Маяковского в «Рассказе Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» (1929) есть «город-сад», который «будет». В дальнейшем при сокращенном цитировании этого стихотворения его образ абстрагировался от реальности, в которой он создавался [427]. Превратившись в метафору прекрасного будущего, он переместился в пространство мифа, где и закрепился. Однако на протяжении 1930-х гг. архитекторы все же продолжали создавать проекты, рассчитывая на их реализацию, о чем говорят «Город-парабола» Н.А. Ладовского и «Зеленый город» К. Мельникова.

Взаимоотношения города и сада в европейской культуре – столь же незавершенный и незавершимый процесс, как и взаимоотношения природы и культуры, частью которых они являются. В противопоставлении города и сада природа всегда скрывалась за образом сада как ее метаморфозой. Именно с природой слит образ города у Мандельштама:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)