Первый коммунальный публичный парк был создан в Ливерпуле (Birkenhead Park. 1847). В 1857–1871 гг. на болотистом каменистом пространстве Фредерик Олмстид разбил Центральный парк Нью-Йорка, живописно соединив равнинную, пасторального характера местность с более диким, холмистым ландшафтом, что давало посетителям возможность по-разному организовывать досуг. В 1864–1867 гг. в Париже появился парк Бютт-Шомон, позднее так описанный Жюлем Роменом: «Это изумительный парк, где мы находим склоны горы, настоящие овраги, гроты, озера, карусель, толпу очень тесную, с трудом передвигающуюся; большую усталость от солнца и от воскресного дня» («Люди доброй воли»). Еще создатели естественных парков мечтали превратить все окружающее пространство в «Эдем, в единый сад» (Делиль). Того же хотел владелец Вёрлица князь Франц Ангальт-Дессау, создавая свою «садовую империю» (Gartenreich). Подобную идею в 1815–1845 гг. осуществлял князь Герман Пюклер-Мускау, пока не пришел к полному финансовому краху, все же заложив самый большой в Европе парк площадью в 3,6 кв. км. (Мускау и современный Мужаков. ФРГ, Польша).

Город-сад ХХ века

На рубеже XIX – ХХ вв., в ситуации кризиса больших городов, начала разрабатываться идея города-сада, реализовывавшаяся на всех континентах, однако не означавшая решения проблемы [412]. Эбенезер Хоуард писал: «Город и деревня должны сочетаться воедино, и от этого радостного единения родятся новые надежды, новая жизнь, новая цивилизация» [413]. Как и авторы утопических сочинений, он представлял свой город-сад в виде идеального круга. В центре архитектор разместил не храм, а площадь-парк с расходящимися от него лучами-бульварами. Вокруг города должен был простираться общественный парк. Первым воплощением этой идеи стал Лечуорт (заложен в 1902 г. Архитектор Р. Ануин).

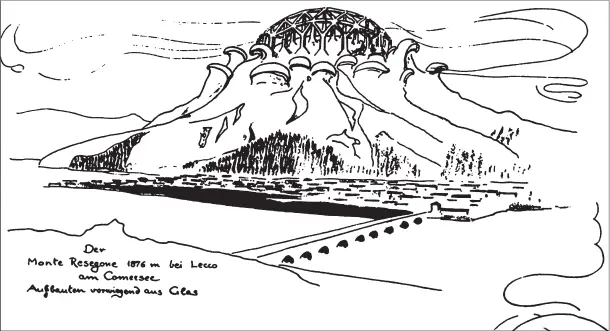

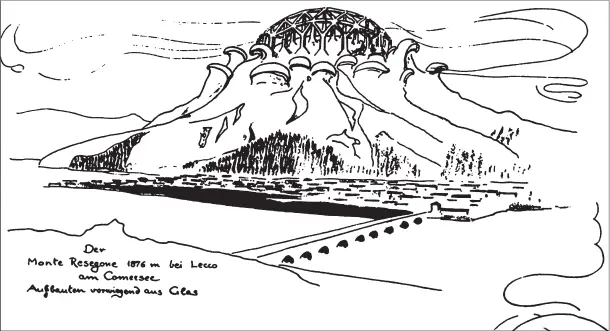

Бруно Таут. Лист из серии «Альпий ская архитектура». 1918

Иначе взаимосвязь города и сада осуществилась в Германии. Там особую роль играл сад при доме (Hausgarten), продолжающий его жилое пространство, что восходило к традиции бидермейера. При этом «не правила или философские рассуждения… должны определять вид домашнего сада, – писал один из авторов, – в большей степени его особенности должны вытекать из потребностей и желаний застройщиков» [414]. «Kommende Garten» (Грядущий сад), согласно терминологии 1920–1930-х гг., виделся как единый газон, на котором спокойно цветут маргаритки. Этот «маленький мир» следовало «обязательно оградить от соседей» – в годы национал-социализма сад понимался как убежище, где человек «может хозяйничать свободно и без помех».

Однако мир представлялся и в другом облике. Ранее родилась «утопия прозрачного города», развитая Паулем Шеербартом, Бруно Таутом, а параллельно с ними – Велимиром Хлебниковым («Мы и дома». 1915) [415]. Еще Одоевский, сидя «в прекрасном Доме, на выпуклой крыше которого огромными хрустальными буквами изображено: Гостиница для прилетающих», сочинял свои утопические «Петербургские письма». «Здесь такое уже обыкновение, – сообщал он, – на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, когда дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид». Из хрусталя строил свой утопический дом Н.Г. Чернышевский.

Мифологема прозрачности, связанная с идеей света в целом, восходила к образу Небесного Иерусалима, который был подобен «драгоценнейшему камню», «яспису кристалловидному», «чистому стеклу» (Откр 21: 11, 18). Таут в проекте города-сада («Корона города». 1918), вознеся его центральную часть на пологую гору, увенчал ее прозрачной кристаллической крышей. Благодаря этому сверкающий город как бы спускался с неба. В листе из серии «Альпийская архитектура» (1918) тот же архитектор достиг прямого слияния архитектуры и природного ландшафта, минуя опосредующую роль сада, – прозрачным куполом он предлагал перекрыть верх альпийской горы Резегон, придав всей композиции динамику и энергию, позволяющие вспомнить о барокко.

Иное предназначение прозрачного города у Мандельштама, связавшего его с подземными садами Аида (с. 207):

В Петрополе прозрачном мы умрем,

Где властвует над нами Прозерпина.

Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,

И каждый час нам смертная година.

Богиня моря, грозная Афина,

Сними могучий каменный шелом.

В Петрополе прозрачном мы умрем, —

Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)