Античные боги вновь появились в садах в эпоху Ренессанса. В XVII–XVIII вв. там спокойно соседствовали библейские и языческие персонажи, хотя последние преобладали. Даже Мильтон в описании потерянного Рая не мог обойтись без античных богов.

В его Эдеме «сам вселенский Пан… / Водительствует вечною весной» [250].

В садах поселился и genius loci, имевший не столь универсальные, по сравнению с богами, функции. Это был дух, нашедший себе место и свои корни [251]. В XVIII в. Дева Мария уже не могла быть обитательницей утратившего ограду сада, ее место заняла прекрасная садовница (ил. с. 237). В садовых текстах и самих садах редкостью стала белая лилия Благовещения, Lilium candidum, попавшая в Европу из восточного Средиземноморья, родины Марии, и, как и rosa mystica, символизировавшая Богоматерь и дары Святого духа [252].

В конце XVIII в. в связи со стремлением к естественности и пейзажности статуи богов подвергались изгнанию, как и другие скульптуры. Увлечение масонством и гностическими идеями способствовало оживлению в садах XVIII в. мистических эзотерических элементов (IV.5). Однако эти попытки ресакрализации отношений с природой не были лишены искусственности.

Вернуть утраченное отношение к природе как к таинству пытались романтики. Они чтили природу в ее истинных формах и пришли к прямой, ничем не опосредованной, хотя уже «вторичной», сакрализации сада. Они хотели «священной гармонии со всею природою» [253], а «каждый кусочек мха, каждый камень» представлялся им заключающим «тайный шифр», который невозможно полностью разгадать [254]. Романтики переиначивали первоначальные символы – деревья в их садах, утратив приписываемую им магическую силу, стали священны своей связью с историей. Правда, еще египетские боги записывали деяния правителей на фруктовых деревьях [255].

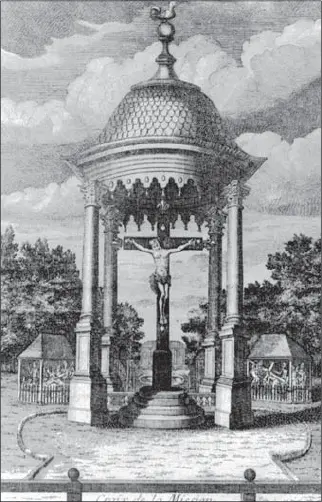

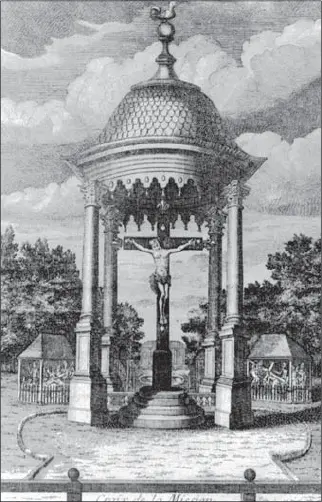

Эммануэль Эре. Голгофа и Cтанции Крестного пути в монастыре Mission Royale. Нанси. 1743

Таким образом, на протяжении истории образ сада переходил из сакрального пространства в мирское, из добродетельного – в греховное и обратно. По мере развития целительной, развлекательной, эстетической, морализаторской и других функций, а также с общим изменением культурных парадигм сакральная символика сада ослабевала, сакральное первоначало разбивалось на отдельные религиозные мотивы, которые сочетались с мирскими, в том числе утилитарными явлениями. Десакрализация сада вела к изменению значений отдельных его элементов. Символы, наполнявшие сады, переосмыслялись. При этом антикизирующие вазы заняли там место жертвенных сосудов, а декоративные каскады и фонтаны – источника жизни. Такая подмена свидетельствовала, что «профанные пространства – это всегда провалы сакральных пространств, часто оставшихся уже в далеком прошлом» [256]. Прагматическая функция никогда не позволяла саду целиком оставаться в сфере священного, а священные истоки не давали ему возможность превратиться в чисто утилитарный или лишь развлекательный. «Космическая символика добавляет новые значения какому-либо предмету или действию… без того, однако, чтобы посягать на их собственную значимость» [257]. Образ сада всегда сохранял полифонизм.

В художественной традиции, в отличие от расхождения научного и сакрального видения мира, топос сада не утратил священной основы, ибо «даже там, где уже нет прочных религиозных традиций и связей, поэтическое мировидение мифично» [258]. Мировая поэзия постоянно оживляла дух священной тайны в образе сада, а в строках Ахматовой «Но клянусь тебе ангельским садом, / Чудотворной иконой клянусь…» сад, сближенный с иконой, вновь предстал в сакральной целостности. Она не разрушилась в его поэтическом топосе, свидетельствуя, что диалог священного и мирского не имеет своего завершения.

Глава 2

Природа и сад в русском сознании: от игумена Даниила до Карамзина

Сакрализованный ландшафт православного паломника. – От «сада заключенного» к «веселым огородам». – Садовая лексика. – Первые русские в садах Европы. – Петр Толстой и Карамзин. – Природные локусы. Лес. – Горы – Море. – От приюта дриад к родной природе

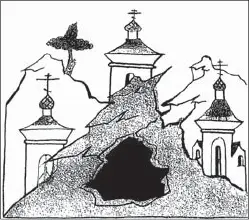

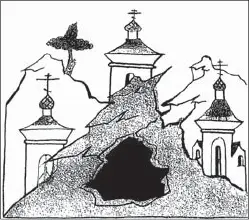

Гора Фаворская, церковь Преображения. Из лицевого списка «Хождения игумена Даниила»

Природа никогда не может явить себя человеку в своей самости. Уже под его взглядом она всегда антропизуется, он ее созерцает, воспринимает, оценивает, превращает в артефакт, ставит в контекст собственного опыта и традиции, не говоря о метаморфозах, претерпеваемых природой в результате практической деятельности людей. Все ее ипостаси входят в картину мира отдельных эпох и соответствуют присущими им отношениям «натура – культура», способам видения и освоения мира в целом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)