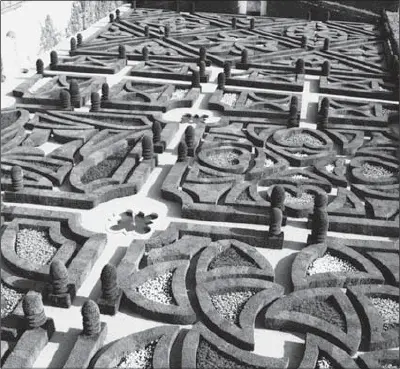

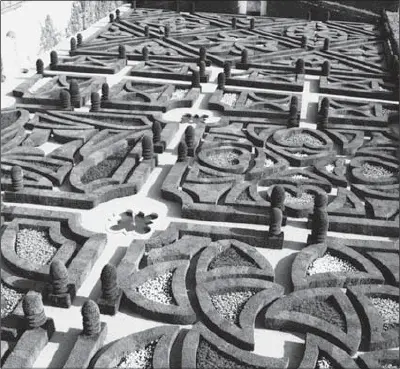

Вилландри. Сад любви. Середина XVI в.

Григорий Сковорода в конце XVIII в. писал: «Версалiя (Versailles) именуется французскаго царя едем, сирѣчь рай, или сладостный сад, неизреченных свѣтских утѣх исполнен» [241]. Такое сближение святого и грешного в образе Версаля-Рая у религиозно мыслящего философа не было результатом соприкосновения с либертинской культурой эпохи Просвещения. В принципе современники, как и предшественники Сковороды, обычно не уподобляли Версаль раю. Метафора сад-рай была к тому времени весьма стертой и приведенное сравнение Сковороды уже обладало прелестью присущего ему архаизма, а также наивности, идущей от народной культуры. К тому же Версаль обычно не уподоблялся чему-то; он был самодостаточен, образуя многоплановый культурный топос, который сам служил точкой отсчета, и в этом отношении по функции сближался с топосом Аркадии [242].

Версаль приравнивался философом к Эдему, святому раю, отнюдь не как выдающееся творение искусства. Это Александр Бенуа спустя сто лет напишет: «Версаль – храм. Версаль достоин быть местом паломничества» [243]. У Сковороды произведение А. Ленотра и Ж. Ардуэна-Мансара – место неописуемых светских утех. Такое представление основывалось на давней традиции; еще в XIV в. Василий Калика, цитируя Иоанна Златоуста, писал, что в раю, «яко же бо в цареве дворе, утеха и веселие» [244], что означало не только развлечение («а вне двора – темница», – говорилось далее). В Древней Руси усадьбы нарицательно назывались раем, что до настоящего времени сохранилось в именах собственных некоторых из них и что, как тогда, так и сейчас, имело не столько сакральный смысл, сколько означало лишь приятность места.

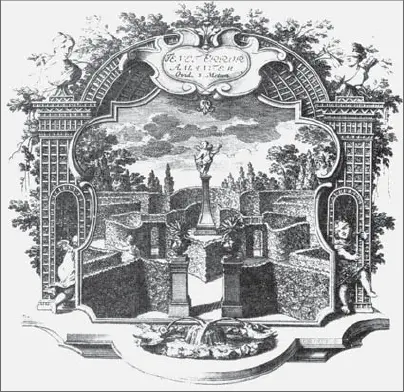

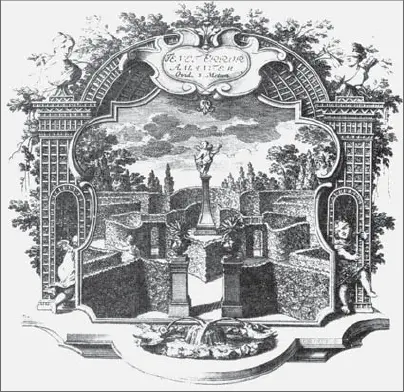

Иероним Шперлинг. Амур в лабиринте. Гравюра к «Метаморфозам» Овидия. XVIII в.

От сакральности к эротике эволюционировали отдельные элементы сада, такие, как лабиринт. Обладающий развитой символи кой он изначально был связан с темой оплодотворения, «священного бракосочетания» Матери-Земли и Отца-Неба, а в церковных интерьерах стал знаком очищающего пути. В позднее Средневековье сформировался сад – лабиринт любви (так называемый Maison Dédalus или Labyrinthe d’amour ). Следуя форме шартрского лабиринта, он получил совершенно иной смысл. В его центре часто помещалось дерево, напоминавшее о Древе жизни, т. е. об Эдеме как прообразе садов любви [245]. В версальском лабиринте, предназначенном для юного наследника престола, преобладала, однако, дидактика. Там установили скульптуры – персонажи басен Эзопа. (Подобный лабиринт украсил Летний сад.) В общественных садах позднего времени лабиринт стал публичным аттракционом. Форма лабиринта сохранялась и как подвижная граница между сакральным и мирским (с. 150).

Садовый пантеон

Все опыты воссоздания истории садов начинались с упоминания Эдема как первого сада, а Христа – как садовника. В «Письмах о садах» Игнация Красицкого, первом польском очерке садовой истории (1785), говорилось: «Рай, как он описан в Священном писании, содержал все, что следует иметь саду» [246]. Не обошелся без слова «парадиз» по отношению к саду даже Линней в своем сочинении «Philosophiа botaniса».

Боги в саду обитали постоянно, на протяжении веков менялся лишь их состав. Это не только Бог-отец в Эдеме, но и Помона, богиня плодов в римской мифологии, ее муж Вертумн, который как бог метаморфоз, всяческих перемен (времен года, стадий созревания плодов, течений рек, настроения людей), отождествлялся с богом садов. Афродита в античных текстах выступала как Афродита в садах, Афродита в стеблях, Афродита на лугах [247]. Афродиту священно-садовую в той же роли сменила ее римская преемница Венера.

В средневековых садах изображения христианского бога замещали символы. Согласно идеальному плану монастыря для аббатства Сент-Галлен (ок. 900 г.), среди фруктового сада предлагалось поставить крест, от которого, как говорилось в экспликации, «исходит благоухание вечной святости» [248]. Однако позднее Эразм Роттердамский описал сад, где на калитке с библейскими надписями расположилась фигура апостола Петра, а «в симпатичной», по его словам, часовне вместо гадкого Приапа стоял Христос как охранитель тела и души. Одной рукой он указывал на изображения Бога-отца и Святого духа, а другой «словно манил идущих мимо» [249]. Фурттенбах предлагал заполнить ниши в Paradiesgarten статуями Адама, Евы, Моисея и Христа.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)