Во второй половине ХХ в. сформировалась так называемая новая культурная география, которая образовала пограничье с социологией, политологией, этнографией, историей, психологией, искусствоведческими дисциплинами [183]. Распространилось воспринятое от структурализма представление о географическом пространстве как тексте, обладающем определенной семантикой, знаковостью. Сложилась «герменевтика ландшафта», происходит «активное „чтение“ ландшафта (пространства), ориентированное на концептуальное освоение его разнообразия». Тенденцию стать аксиологической, когнитивной наукой, «гуманитарной географией» обнаружила также отечественная география. Все больше места в работах занимают «мысленные структуры пространства», «образ ландшафта», его способность мифологизироваться [184]. Все это свидетельствует о развитии культурологической ориентации и антропоцентризма, об изменении в географических исследованиях соотношения естественно-научного и гуманитарного подхода в целом (возрастание роли последнего позволяет еще раз вспомнить об античной традиции [185]). В результате преобразовался сам предмет географии, расширился круг ее источников, в который включаются художественные тексты, в том числе далекие от географической доминанты, относящиеся к более широкой группе пространственных текстов.

История культуры со своей стороны никогда не была равнодушна к географии. Топографические составляющие имен собственных художников закрепила еще первая история искусства, созданная Вазари. Впоследствии географические определения стали частью специальной научной терминологии (например, в таких понятиях, как «венские классики» в истории музыки, «озерная школа» в истории поэзии, «Северное Возрождение» и «новгородская икона» в истории искусства и т. п.). Маркируя локализацию культурных явлений, эти определения служат также их систематизации и типологизации. Сама наука издавна получила геокультурные признаки, хотя и не определяющие ее существа, а лишь связывающие ее развитие с определенными центрами, например Марбургская философская школа, Краковская историческая школа. Они свидетельствуют, что и эта сфера человеческой деятельности имеет свой ландшафт.

Концептуализация геокультурного подхода была сопряжена с разработкой философских проблем пространства. Непосредственно геокультурные аспекты занимали Фуко, Делёза, Гваттари, Подорогу, возникла «геофилософия». Топоров в ходе исследований пространства-текста разработал концепты геоэтнической панорамы, городского урочища, города в его истоках («город – дева» и «город – блудница») и как синкретичного образа в контексте различных эпох («петербургский текст») [186].

Соединение природного и культурного начал, их «макроконтекст» создают духовные ситуации «высокого напряжения» (Топоров). На этом пограничье природы и культуры естественный ландшафт как пространственная среда и объект созерцания выступает в роли порождающего субъекта, служит натурой и импульсом для возникновения новых образов и понятий, предстает как пространство и метафора. Культура же творит ландшафты-тексты, внося в них сакральные, исторические, эстетические смыслы, а также преобразуя природный ландшафт практически, создавая природно-культурные ландшафты, хотя не только дружественные человеку. Природа, в свою очередь, не всегда обнаруживает «образ Божий», свидетельствуя, что она «всего-навсего лишь образ», а потому обладает изъянами, что констатировал в своих «Мыслях» Блез Паскаль. Потенциальное число действительных и ментальных ландшафтов, преобразуемых и заново создаваемых культурой, безгранично. Все они часть ее метаморфоз и истории.

Способ… сажать сад, а также о многих других вещах весьма странных и приятных. Ксилография из французского издания трактата Пьетро де Кресценция. Лион, 1533–1534

Раздел II

Сад и его мифологемы

Глава 1

Между sacrum и profanum: топос сада

Сад действительный и мысленный. – Hortus conclusus. – Экзистенциальное и архетипическое. – Сад – рай, польза моральная и практическая. Locus amoenus. – Садовый пантеон

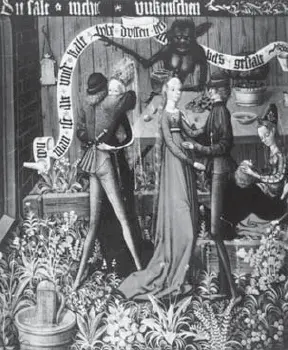

Гданьский мастер. Сад любви. 1490

Становление сада как особого, возделанного и тем самым выделенного из природной среды пространства происходило одновременно со становлением сакрального и бытийного отношения человека к миру. Сады стали местом обожествления природы, которое, вероятно, было столь же первично, сколь и ее обработка. История садов свидетельствует об изначально свойственной человеку двуединости отношения к священному и мирскому. Выступая важнейшими и неразрывными сторонам человеческого бытия, эти сферы с момента возникновения садов в них не столько противополагались, сколько сополагались, взаимопроникали. Здесь слились культивирование и культ природы, который находил выражение в сакральной, впоследствии также в эстетической форме. При этом и в позднейшие эпохи жило «воспоминание об утратившем силу религиозном опыте», эстетическое созерцание природы «сохраняло некую религиозную значимость», а «то, что мы называем любовью к растениям, восходит не к мирскому „натуралистическому“ опыту. Напротив, в этом проявляется религиозный опыт возобновления… мира» [187]. Он обнаруживался и практически – многие особо культивируемые в садах редкие растения происходили с Ближнего Востока, из тех земель, где совершались библейские и евангельские события и некогда располагался Эдем. Этими растениями украшали алтари, они превращались в символы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)