Взаимосвязи географии и истории культуры

Слияние природного и культурного начала в сознании и произведениях Серебряного века было показательно для всего европейского модерна. На рубеже XIX–XX вв. растительные биологические формы и образы наполнили различные искусства, во многом определив их стилевой облик и семантику. Наука рубежа XIX – ХХ вв. также занималась поисками взаимосвязи общественно-культурных и природных явлений, но отлично от предшествующих детерминистских концепций позитивизма. Такой подход не был новым, восходя еще к античным временам и выступая в дальнейшем с различной степенью категоричности. В 1719 г. вышло сочинение Ж.Б. Дюбо, в котором утверждалось, что «причины перемен, происходящих в нравах и одаренности жителей разных стран, следует искать в изменениях, затрагивающих свойства тамошнего воздуха, подобного тому, как отличия между характерами разных народов принято объяснять разницей между свойствами воздуха их стран» [176]. Рассуждения Дюбо касались Европы. Однако с открытием все новых земель важно было найти причины многообразия живущих там народов, вид и обычаи которых казались не менее удивительны, чем природа их земель. То и другое было поставлено во взаимосвязь. Этому способствовало в целом повышенное внимание эпохи Просвещения к окружающей среде.

Александр Орловский. На окраине Петербурга. Рисунок 1812

Классическими для географического детерминизма стали сочинения Ш.Л. Монтескьё. Предпосылкой складывания характера и судьбы народов, того или иного типа государственного устройства, наряду с общими причинами морального порядка, он считал ландшафт, понятый как совокупность климата, рельефа, растительного и животного мира. С ландшафтом связывал особенности культуры И.Г. Гердер. Следуя ему, П.П. Чекалевский писал: «Изящные художества… равно как и земные плоды, получают… разные образования по климату той земли, которая их производит, и по старанию прилагаемому о их произращении» [177].

В первой половине XIX в. интерес к проблеме взаимосвязи культуры и природной среды продолжал расширяться [178]. К. Риттер, предшественник геополитики как научной дисциплины, а также так называемой культурной экологии и гуманитарной географии, в духе географического детерминизма романтической эпохи занялся исторической географией, рассматривал «отношения природы к истории, родины к народу и вообще отдельного человека к целому земли» [179]. Подобные идеи циркулировали не только в ученом кругу, обнаруживаясь в восприятии путешественниками различных земель и стран.

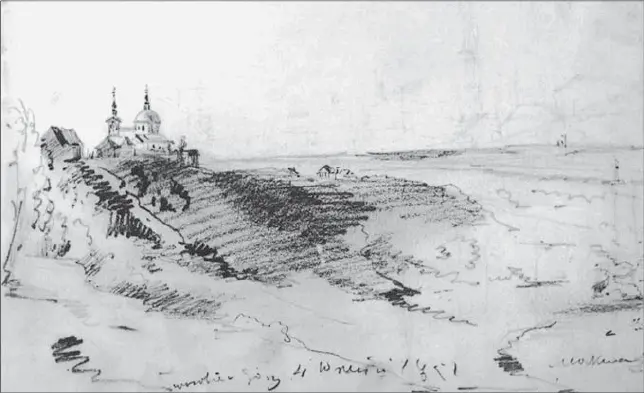

Болеслав Русецкий. Воробьевы горы в Москве. 1844

Маркиз Астольф де Кюстин писал о Москве: «До какой степени удивителен вид этого города на холмах, внезапно, словно по волшебству, вырастающего из-под земли среди огромного гладкого пространства… Москва – город панорам». Сравнивая далее ее с Петербургом, маркиз переходил от характеристики ландшафта к социально-политической рефлексии: «Жители этого города движутся, действуют и мыслят по собственной воле, не дожидаясь чужого приказа. В этом Москва разительно отличается от Петербурга. Дело тут, на мой взгляд, в первую очередь в огромных размерах Москвы и разнообразии ее ландшафта» [180].

Если ландшафт как принадлежность мира природы традиционно изучался географией и в качестве понятия означал территорию, обладающую физико-географической целостностью, то с рубежа XIX–XX вв. в трудах французской школы, в особенности П. Видаль де ла Блаша, наметился отход от физико-географической детерминанты. Влияние его журнала «Annales de Géographie» на мировую науку было связано с антропологизацией гуманитарной мысли. Согласно этому ученому, задача «географии человека», как он назвал новое направление исследований, – изучение взаимоотношений Земли и человека, воздействия его на географическую среду и vice versa. Большее внимание французы уделяли влиянию географической среды на человека [181]. Тем самым открылся путь для развития так называемой хорологической географии (от греч. choros, место ). Предметом этого нового направления, по словам его основоположника А. Геттнера, стала земная поверхность «во всем ее разнообразии, строение отдельных индивидуальных пространств и местностей». География начала пониматься как пространственная наука «в том смысле, в каком история есть временнáя наука», т. е. наука не «о распределении по местностям различных объектов», а «о заполнении пространств» [182]. Это привело к изучению ландшафта в качестве территории, обладающей физико-географической и культурной целостностью.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)