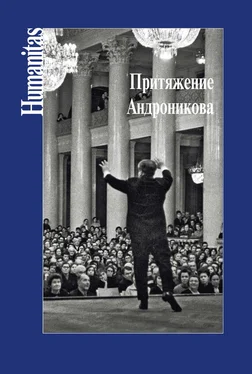

Среди этого музыкального великолепия достойное место в Большом зале занимают сольные выступления Ираклия Луарсабовича Андроникова, которому этот зал знаком с раннего детства, да и родился он в получасе ходьбы от здания Дворянского собрания.

Воспоминания о его выступлениях начнем с афиши. На ней – только дата и заголовок: «ИРАКЛИЙ АДРОНИКОВ. УСТНЫЕ РАССКАЗЫ». Самая лаконичная афиша в истории филармонии! Билеты раскупаются стремительно. Ни одного свободного места в зале и в ложах для гостей. Ираклию Луарсабовичу не нужны репетиции. Для испытывающего жестокий дефицит репетиционного времени зала это – подарок небес. Не нужна акустическая техника, осветительная аппаратура. На сцене только круглый стол и кресло, которые ставят за несколько секунд. Артист-мечта! Публика очень хорошая, много молодых, много семейных пар. Чувствуется: уровень образованности весьма высок. Симфоническая публика перед концертом постепенно затихает, сосредотачивается и обретает несколько благостный вид. Пришедшие на Андроникова радостно приподняты, разговорчивы, общительны, и чем ближе к началу, тем выше градус общего возбуждения. Выходит Ираклий Луарсабович. Буря аплодисментов. Мог бы он себе позволить чуть-чуть задержать начало, любезно кланяться во многие стороны и в это время искупаться в волнах зрительской любви. Но нет. Андроников начинает быстро, решительно и объявляет первый рассказ: предположим, – «Римская опера». Здесь надо отметить: на афишах никогда не было расшифровки, никаких названий рассказов.

Удивительно, но публика не звонила в дирекцию филармонии с попытками узнать заранее, какие рассказы прозвучат. Кстати, дирекция ничего и не знала, ибо сам автор не раз говорил, что он решает буквально в последнюю минуту, что исполнит и в каком порядке. Среди публики было много постоянных посетителей, которые слышали рассказы Андроникова два, три, а может, и десять раз. Поразительно, но слушатели, знавшие каждое слово, помнившие рассказы почти наизусть, воспринимали их вновь с восторгом, с радостью. Это феномен Андроникова, удивительный и неповторимый. Я сравнивал его рассказы с любимыми симфониями, например Моцарта, Чайковского, которые можно слушать много, часто… всегда. К великому счастью, телевидение сняло и сохранило записи выступлений Андроникова, в том числе и в Большом зале Ленинградской филармонии, поэтому даже не пытаюсь что-то сказать об Ираклии Луарсабовиче на сцене, а только осмелюсь порекомендовать вновь и вновь смотреть его выступления на экране. Программа в двух отделениях – три или четыре рассказа – закончена. Но исполнитель возбужден, рад огромному, искреннему успеху, долгим аплодисментам и отдыхать не хочет. Да и следы усталости у него трудно заметить.

Начинается «третье отделение» в легендарной голубой гостиной Большого зала. Там собираются друзья, знакомые, ленинградские творческие люди и просто люди из публики. Все хотят поздравить, поблагодарить Андроникова. А он ходит по гостиной и что-то комментирует из рассказанного со сцены, добавляет, уточняет детали, говорит о новых сюжетах, что-то вспоминает очень интересное, отвечает на массу вопросов. Каких-то людей знакомит, кого-то всем представляет. В быстрое течение «третьего отделения» вовлекаются все присутствующие в гостиной. Только стоящая где-то у стены жена героя вечера – Вивиана Абелевна тихо говорит: «Ой, Ираклию надо отдыхать, но как его остановить?»

В эти годы я был молодым редактором филармонии, отвечающим за всю печать. Преодолевая сильную застенчивость, ходил во время репетиции к артистам, включая всех великих, и сверял печатные программы их концертов. А на Андроникова программки не печатались, но служебный разговор вскоре всё же состоялся. Мне не нравилось, что в его афише значилось: «Заслуженный деятель искусств РСФСР, писатель Ираклий Андроников». «Писатель» в моем представлении был для Андроникова как-то «тесен».

– Ираклий Луарсабович! – обратился я. – Вас все знают! Зачем на афише писатель да и заслуженный деятель тоже. Давайте без них.

Андроников отреагировал молниеносно:

– Правильно. Убираем.

А потом добавил, смеясь:

– Знаете, в Москве мне пришлось повоевать с начальством, желавшим написать на памятнике Лермонтова: «Великий русский поэт». С трудом удалось убедить, что Лермонтова представлять не надо. Ссылка на Лермонтова была замечательной.

Вспоминаю мой первый разговор по филармоническому делу и сейчас с огромным удовольствием. А афиша обрела окончательный, рекордно лаконичный вид. В ней оказалась еще уникальная черта: не упомянуто почетное звание. В те годы, думаю, она оказалась единственной в своем роде. В концертной печати звания были обязательными, независимо от их количества. Приходилось печатать, что некий замечательный музыкант – народный артист СССР и еще народный артист пяти союзных республик и четырех автономных, и попробуй хоть что-нибудь пропустить! Лучше не надо.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу