Если он и черт, то особенный – поспоривший с Богом насчет мироздания, восставший и неуступивший. Черт обычно не только лукав, но злобен. Пикассо – добрый черт» [342].

Авангард, очевидно, в связи с войной вступил в спор с религиозными мыслителями довольно поздно [343]. Главным его ответом стала первая в мире монография о художнике «Пикассо и окрестности», завершенная поэтом И. Аксёновым в 1917 году по итогам поездки в Париж весной 1914-го. Книга эта, построенная как ряд афористичных фрагментов в духе Ницше и Розанова, вслед за которыми располагается «Полемическое приложение», впервые пристально анализирующее живописный язык Пикассо, все еще находит диаметрально противоположные оценки. Д. Рицци полагает, что ее отличает «яркая оригинальность» [344], А. Бабин называет ее «совершенно гениальной» [345], а А. Костеневич, напротив, полагает, что Аксёнов «честолюбив, но не слишком даровит» [346]. «Пикассо и окрестности» – это книга все еще очень молодого человека, который стремится вложить в нее накопленную эрудицию и продемонстрировать приобретенную в Париже осведомленность. Несмотря на несколько переизданий и переводов, она все еще нуждается в изучении и комментировании [347]. Эта книга не только замечательный пример пристального «чтения» современной живописи, но и попытка актуализации искусствоведческих категорий, таких как «готика» и «барокко» [348]. Во всяком случае, анализ Аксёнова лежит в иной плоскости, чем эссеистическая метафорика Аполлинера и визионерство русских философов, для которых «… искусство есть симптом и притом безмерной значительности» [349]. «Мистической» концепции художника здесь противопоставляется подчеркнуто «формальное» понимание искусства: «Свойства материала определяют род художественного произведения и управляют всем творчеством артиста» [350]. В этом отношении «Пикассо и окрестности» существенно дополняют представление о контекстах русского филологического формализма [351]. Можно сказать, что если бы не Аксёнов русский авангард вряд ли нашел бы адекватный язык для анализа Пикассо.

Поток произведений Пикассо, приобретавшихся в Париже, иссяк с началом мировой войны в 1914 году и после революции не возобновился. Не было и какой-либо системы контактов Пикассо с творческим миром России [352]. Тем не менее Пикассо, олицетворявший дерзкий дух современного искусства, продолжал волновать воображение русских художников и критиков. Восприятие его, однако, стало своеобразным. В России 1920-х годов имели дело не с самим художником – с его новыми произведениями знакомились, как правило, по туманным репродукциям или рассказам редких счастливцев, повидавших мастера на Монпарнасе, а с образом Пикассо. Образ же этот зависел, в конечном счете, не столько от реального содержания творчества художника, сколько от ситуации в отечественном искусстве и от уровня осведомленности России о современной западной культуре.

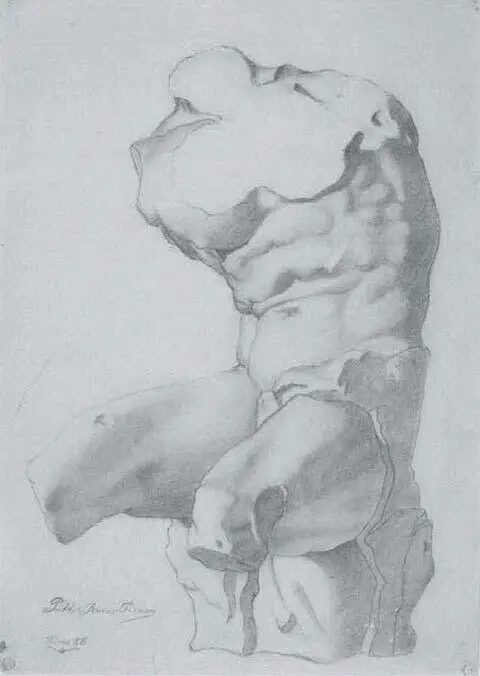

Античный бюст в профиль. 1895. Барселона, Музей Пикассо

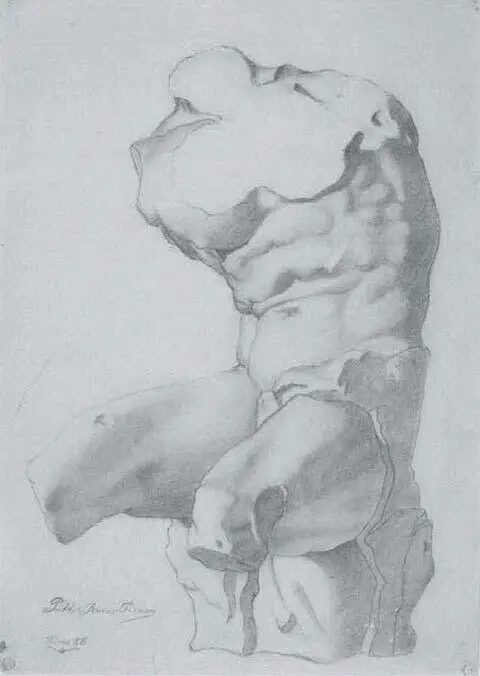

Зарисовка с гипсового слепка. 1895. Барселона, Музей Пикассо

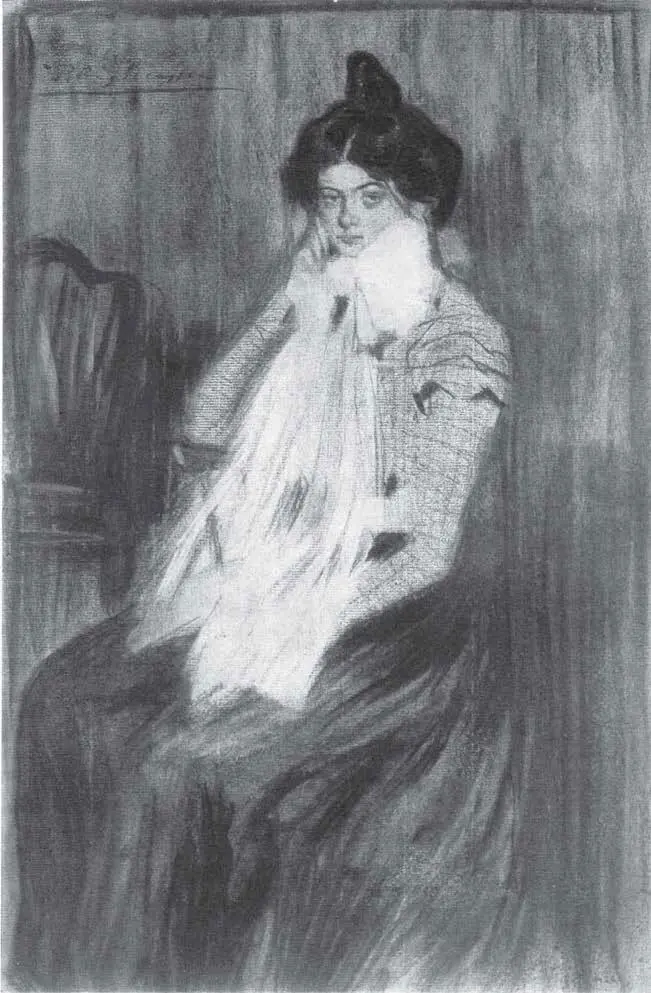

Портрет матери художника Марии Пикассо Л опес. 1896. Барселона, Музей Пикассо

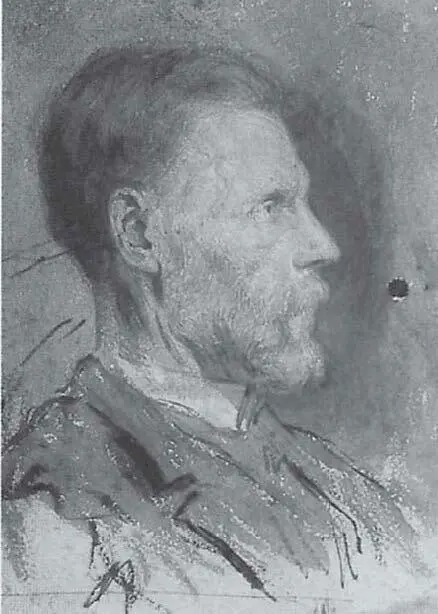

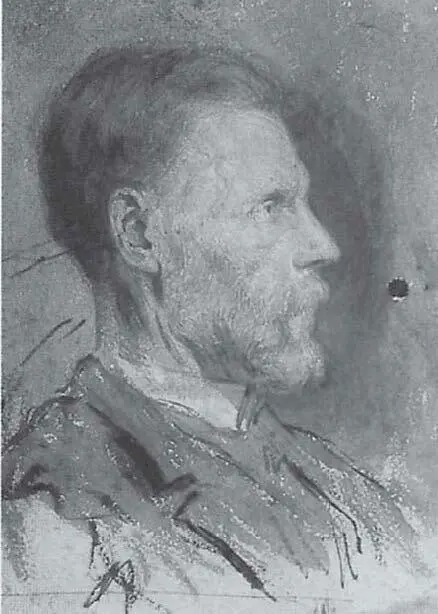

Портрет отца художника Хосе Руиса Бласко. 1896. Барселона, Музей Пикассо

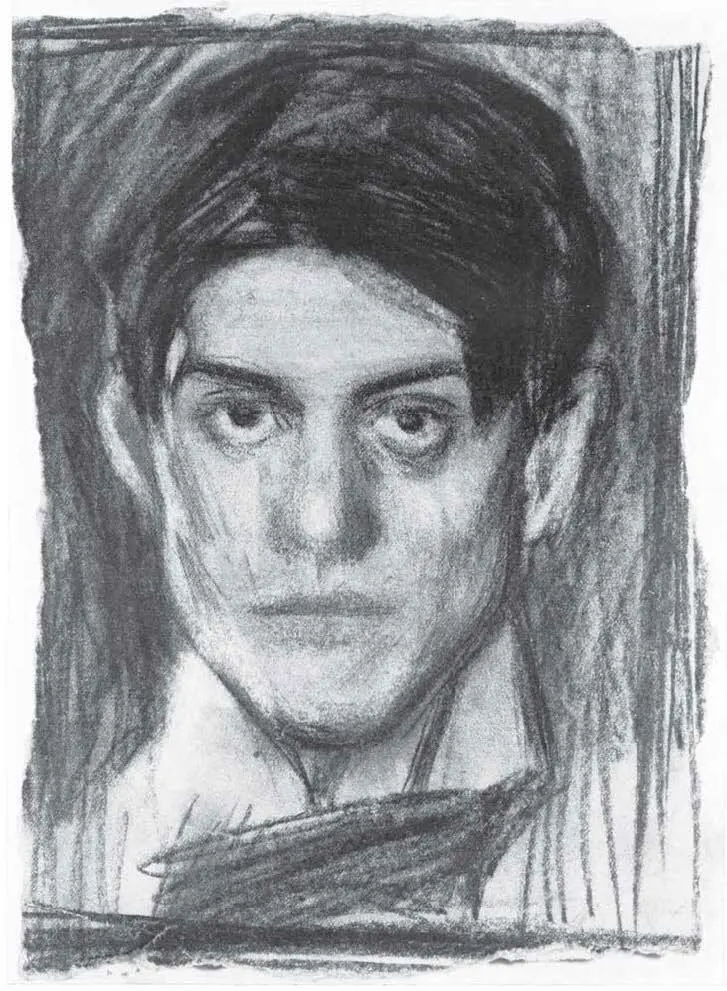

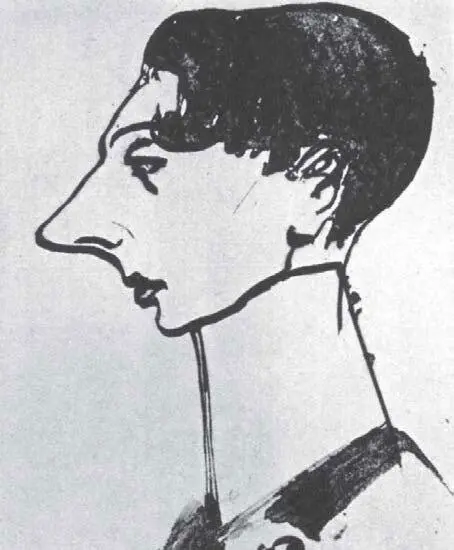

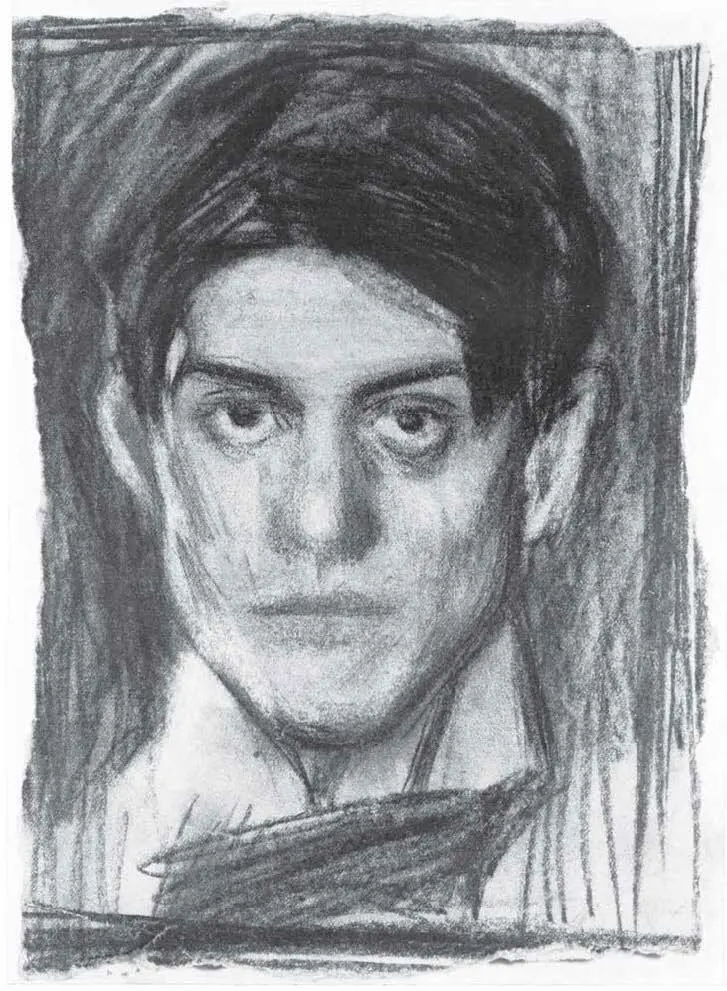

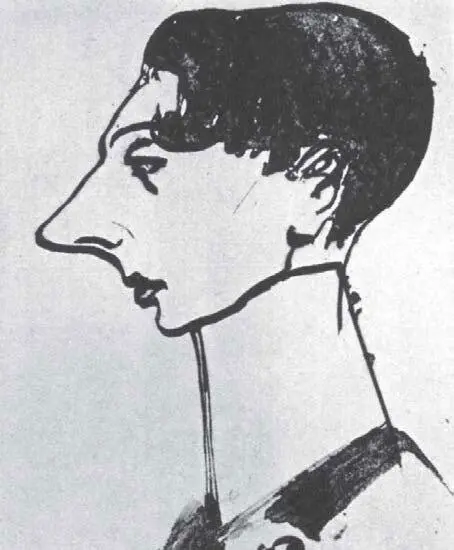

Автопортрет. 1900. Барселона, Музей Пикассо

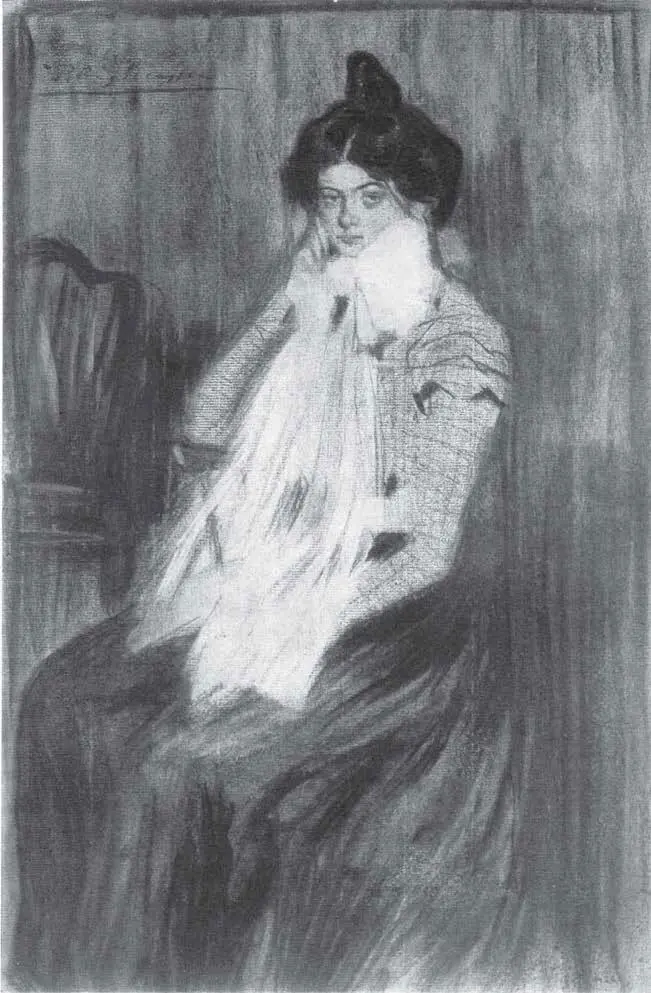

Портрет сестры художника Лолы. 1899–1900. Барселона, Музей Пикассо

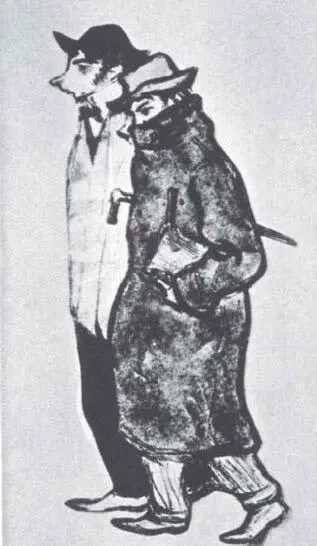

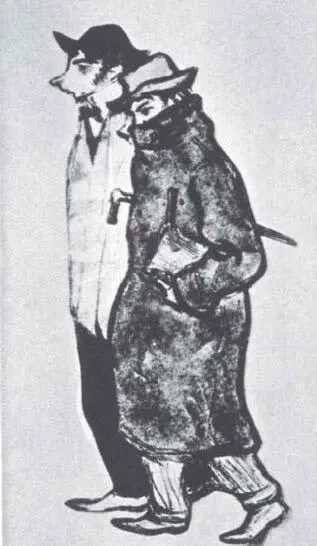

Пикассо и Касахемас. 1899–1900. Барселона, Музей Пикассо

Касахемас. 1900. Частное собрание

Свидание (Две сестры). 1902. Санкт-Петербург, Гос. Эрмитаж

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу