«Ножки кресла, которое стоит у окна, скрывают от меня некоторые кривые линии, некоторые рисунки… Образный акт есть инверсия реализующего акта. Если я хочу вообразить скрытые арабески, то направляю на них свое внимание… Но поскольку я перестаю на них нацеливаться, исходя из наличного материала, и схватываю их сами по себе, постольку я схватываю их как отсутствующие, они появляются передо мной как данные в пустоте. Они, конечно же, существуют реально внизу, под креслом, и именно там, внизу, я нацеливаюсь на них, но я нацеливаюсь на них именно там, где они не даны, я схватываю их как некое небытие в отношении меня. Стало быть, акт воображения есть в одно и то же время конституирующий, изолирующий и уничтожающий акт». ( Там же . С. 298).

«Всякий ирреальный объект… предстает вне какой бы то ни было согласованности с каждым из отдельных объектов. Нет ничего, что я был бы обязан принять одновременно с ним и благодаря ему: он не окружен средой, он независим, изолирован… Они (эти объекты) всегда бывают даны как неделимая тотальность, как абсолют. Двусмысленные и в то же время сухие и скудные, порывами появляющиеся и исчезающие, они предстают как вечное „иначе“… они предлагают нам ускользнуть от любого принуждения со стороны мира, они выступают как отрицание бытия в мире…» ( Там же . С. 235)

Там же . С. 311.

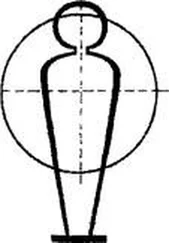

Так, и в Египте, и в античной Греции, и в искусстве Средневековой Европы, и в Индии треугольник связывался с божественным, творящим началом. Квадрат был символом границы, упорядочения хаоса, началом стабильности и неизменности. И лишь впоследствии комплексы визуальных гештальтов приобретали конвенциональные различия, связанные с особенностями психологии и культуры определенного исторического периода.

Современные исследования в области компьютерного моделирования процессов распознавания образов показали, что «медлительные» по сравнению с микросхемами нейроны головного мозга, соединенные в целостную систему, обладают большей скоростью распознавания образа, чем быстродействующие компьютеры, осуществляющие операции не параллельно, а последовательно.

«Когда стимульная ситуация неясная, запутанная или двусмысленная, мы начинаем предпринимать сознательные усилия для достижения устойчивой организации, в которой каждый элемент и каждое отношение определены и в которой достигается состояние некоей завершенности и равновесия» ( Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994. С. 27).

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. С. 34.

Там же. С. 66.

«В качестве основы экспрессии выступает конфигурация сил… Такие мотивы, как подъем и падение, господство и подчинение, сила и слабость, гармония и беспорядок, борьба и смирение, лежат в основе всего существующего… Восприятие выразительности выполняет свою духовную миссию только в том случае, если мы видим в ней нечто большее, чем только резонанс наших собственных чувств. Это позволяет нам осознать, что присутствующие в нас силы являются только индивидуальными случаями тех же самых сил, которые действуют во Вселенной» ( Там же . С. 379).

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. С. 27.

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. С. 34–35.

Там же. С. 138.