Анализ произведения искусства, который осуществляет Арнхейм, состоит прежде всего в нахождении базовых структурных элементов, которые образуют композицию. Гештальт-теория рассматривает произведение целиком, не разделяет формальные и содержательные моменты. Художественное значение перцептивной модели состоит в том, что она визуально представляет, интерпретирует какую-то идею. Композиционная структура служит конкретным символом, зримым подтверждением, своеобразным визуальным доказательством основной темы произведения, идеального тезиса, высказываемого художником. Интерпретировать композицию произведения можно как выражение универсальных сил и соотношений предметного мира. Визуальное равновесие может выполнять функцию символа, наглядного знака равновесия духовного. Визуальная модель может являться частным чувственным воплощением какой-то общей мифологемы, но в то же время она ярко раскрывает, иллюстрирует эту мифологему. Так, история сотворения Адама в трактовке Микеланджело (Сикстинская капелла) выступает как динамичная передача энергии от Бога к Адаму через протянутые руки.

Соотношение предметов в изображении превращается в сознан и и человека во вполне реальное ощущение взаимодействия между ними и присутствия «визуальных сил». Любое произведение изобразительного искусства представляет собой систему визуальных взаимоотношений, которые в сумме создают образ модели. Зрителю пространство кажется неоднородным, наделенным внутренними «силами», а гештальт выступает в качестве конфигурации сил, взаимодействующих в этом силовом поле.

Такая энергетическая неоднородность живописного пространства Арнхейм называет также

«скрытым структурным планом», «системой отсчета, которая помогает определить важность любого изобразительного элемента для равновесия всего изображения» [34] Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974. С. 27.

.

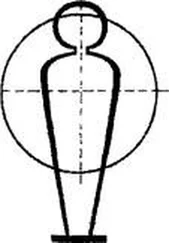

Действие «визуальных сил» особенно отчетливо ощущается в многофигурных композициях. Чувство эстетического удовольствия связано с ясностью расположения фигур, то есть с отчетливостью их расположения относительно точек равновесия, ясностью репрезентации силовых линий. Равновесие – это такое расположение композиционных элементов, когда силы их воздействия компенсируют друг друга, являются эквивалентными.

Неприятное чувство возникает в зрителе, когда силы, действующие на объект, неопределенны и неясны, когда нельзя понять, в какую сторону может двигаться диск. Для вынесения «перцептивного суждения» глазу нужна определенность, устойчивость – это один из основных тезисов гештальтпсихологии применительно к зрительному восприятию. Гармоничность, законченность произведения искусство предопределяется равновесным и определенным расположением всех элементов друг относительно друга. Равновесие – это состояние взаимокомпенсации многочисленных сил, которые, как кажется зрителю, действуют в изображении.

Помимо того, что в картине неоднородно распределены «визуальные силы», в ней существует и неоднородность распределения так называемого «веса»: расположенный в разных частях холста предмет обладает различным «весом». От общего распределения «веса» в картине также зависит ее сбалансированность. Под «весом» понимается не значимость, смысл или важность элемента, а именно та иллюзия его массивности, тяжести, воздействия сил гравитации, которые создаются у зрителя. В то же время «вес» того или иного элемента может передавать смысловую, содержательную значимость изображенного предмета, персонажа. Как правило, расположенный в точке равновесия всех сил (например, по центру) элемент выглядит легче, а его центральное положение обосновывает его важность. Поэтому по центру художник часто располагает основную изображаемую им фигуру. Существуют и другие закономерности распределения «веса» на плоскости изображения: верхняя часть выглядит тяжелее нижней, правая сторона – тяжелее левой. Развивая систему формальных категорий, Арнхейм утверждает, что подобно закону рычага в физике, в живописи действует закон распределения веса относительно центра. Чем дальше предмет размещен от центра, тем он тяжелее, причем этот закон действует как в двухмерном, так и трехмерном пространстве (чем дальше в глубину, тем тяжелее). Расположенные вдали предметы обладают способностью уравновешивать крупный передний план. Именно поэтому, по мнению Арнхейма, художники Ренессанса могли позволить себе достаточно рельефно, массивно, крупно изображать фигуры на переднем плане.

Читать дальше