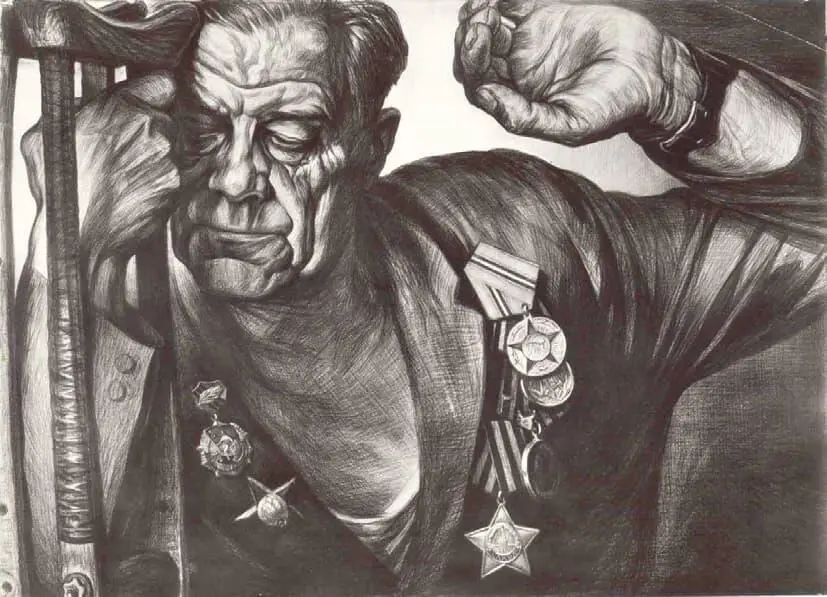

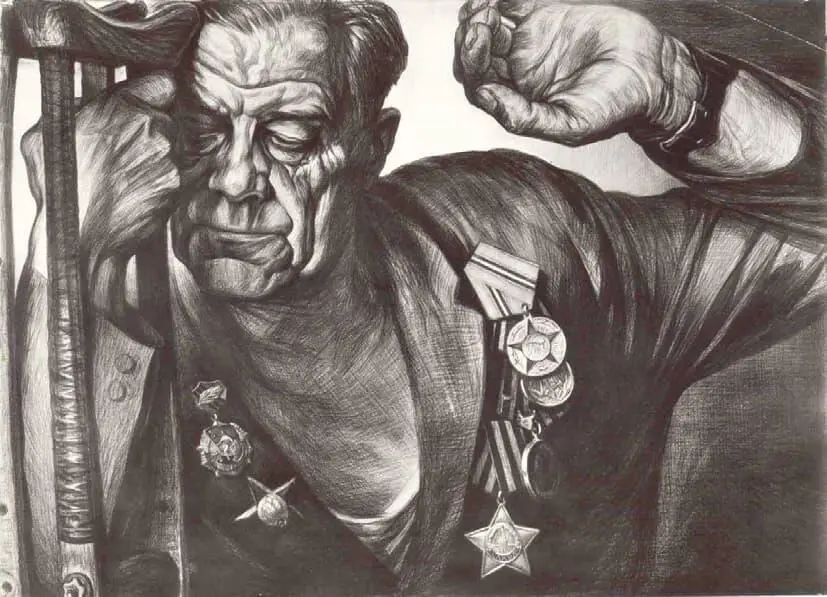

Инвалиды же войны ничего не требовали, ничего не просили, никуда не писали, их всё устраивало. Около их кроватей стояли тумбочки, и на них лежали (или висели на спинке кровати на привязанной простыни) ордена и медали. Я их как-то спросил: а у вас какие-то шкафы тут есть для вещей? Они удивились: какие вещи? Вот эти ордена нам дали за то, что мы воевали и победили, они и есть наши вещи, и нам другого ничего не нужно, остальное всё нам дают. (Тюремщики, конечно, орденов не имели, но у них была мощная жизненная хватка, они даже разрушали семьи инвалидов войны.)

Такой случай там произошёл, когда я рисовал инвалида войны Виктора Попкова, я работал у него дома в монастырской гостинице. Он жил с женой, а дети их уже учились в Сортавале. И вот инвалид из тюрьмы с одной ногой, на протезе, с ремнём наискосок через всё тело, стал ухаживать за женой этого Виктора Попкова – нагло так, зная, что она жена, что муж тут, что муж тоже инвалид, просто, видимо, ему нужна была женщина.

Новой войны не хочу

А та поддалась. Может быть, Виктор был уже как-то не способен, я уж не знаю. Но факт тот, что жена его пропала (вот пока я его рисовал). И Виктор, бедный, очень переживал, видно, он любил свою жену, а она вот с этим уголовником убежала. И долго они отсутствовали. Пока я там жил, они всё не появлялись. Говорили, что где-то там их видели уже на материке, они на поезд куда-то садились. Но в конце концов они приехали обратно. Жена вернулась к этому Виктору, и он простил её.

Жара тем летом стояла там ужасная, просто пекло, хорошо, что вода находилась вокруг, как-то немножечко всё это смягчалось. А так почти невозможно было работать – рубаха на теле становилась раскалённой, и как угли из печки, жгла кожу. Я, конечно, ходил нараспашку – грудь голая, рукава подвёрнутые, рубаха навыпуск – в таком виде я работал.

Рисовал я ещё одного инвалида, Александра Амбарова. Этот Амбаров тоже жил в отдельной комнате, не знаю, как он там жил, он был наполовину слепой. Я его спрашиваю: а почему у вас всё лицо изрыто какими-то оспами? А он говорит: это не оспы, это следы пороха от разрядов, которые рвались рядом со мной, около моего лица, дробинки впились глубоко в кожу, их невозможно уже оттуда вытащить. (Они такими тёмными точками остались на его щеках, на лбу, на носу – везде.) Кроме того, лицо его покрывали многочисленные шрамы, и не было левого глаза. Но Амбаров казался очень весёлым и жизнерадостным.

Я спрашиваю: а почему вы всё время улыбаетесь? – Он отвечает: да как же мне не улыбаться, меня ведь четыре раза хотели похоронить под землёй. Вот было такое место Невская Дубровка, там проходила линия обороны Ленинграда, когда его взяли в кольцо. Мы, говорит, держали эту оборону, а немцы всё время нас обстреливали. И вот снаряд взрывается, и вверх сразу поднимается огромная куча земли. А потом всё оседает, и нас накрывает с головой. Мы начинаем откапываться, а командир по очереди всех окликает, кричит: Амбаров, ты живой? – Я, говорит, откапываюсь и кричу: живой! – Ну ладно, молодец.

Защитник Невской Дубровки

И так, говорит, четыре раза меня всего засыпало, из-под земли вылезал, как из могилы. Такие свирепые шли бои в этом узком месте обороны. Как они бомбили нас, как обстреливали, столько народу там погибло – не счесть. И всё-таки мы Дубровку эту отстояли, не пропустили немцев. Потому, говорит, я и довольный такой, что жив остался. (Неправильно думать, что у людей на фронте всегда были угрюмые, мрачные лица – нет, люди и шутили, и улыбались, и подкалывали друг друга анекдотами, всякими рассказами, шутками, прибаутками – это давало возможность отвлечься от тяжкой реальности, душу повеселить.) И у меня получился улыбчивый портрет этого Амбарова.

Сразу же во время моей работы выявилось одно негативное обстоятельство. Я делал рисунки большого размера, в натуральную величину лица или, может быть, даже немножко больше. А карандаши и бумага были не совсем то, что нужно. Бумага оказалась тонкой, а наши советские карандаши вообще не позволяли взять необходимую черноту, например, пиджака. И долго приходилось рисовать одно и то же место, чтобы набрать хотя бы относительную плотность на листе. В общем, я мучился.

Однажды мне рассказали про Серафиму Николаевну Комиссарову. Она была радисткой на фронте в Карелии, там же её ранило. Войска ушли вперёд, а она из-за ранения оказалась где-то в болоте. К утру это болото стало замерзать, и она уже не могла там даже пошевелиться, в общем, вмёрзла в лёд. Идущие следом части обнаружили её, достали изо льда и привезли в медсанбат. Начали её там оттирать, массажировать, приводить в чувство, но дело кончилось тем, что у неё перестали слушаться ноги, она ими не могла управлять, они для неё стали просто обузой. Когда она попала на Валаам, ей выдали трёхколёсную тележку, на ней она могла двигаться, тормозить, делать повороты, а сзади к коляске был прикреплён железный ящик для инструментов, мелких вещей и продуктов.

Читать дальше

![Роберт Стайн - Добро пожаловать в музей мадам Злодье [книга-игра]](/books/385092/robert-stajn-dobro-pozhalovat-v-muzej-madam-zlode-kniga-igra-thumb.webp)