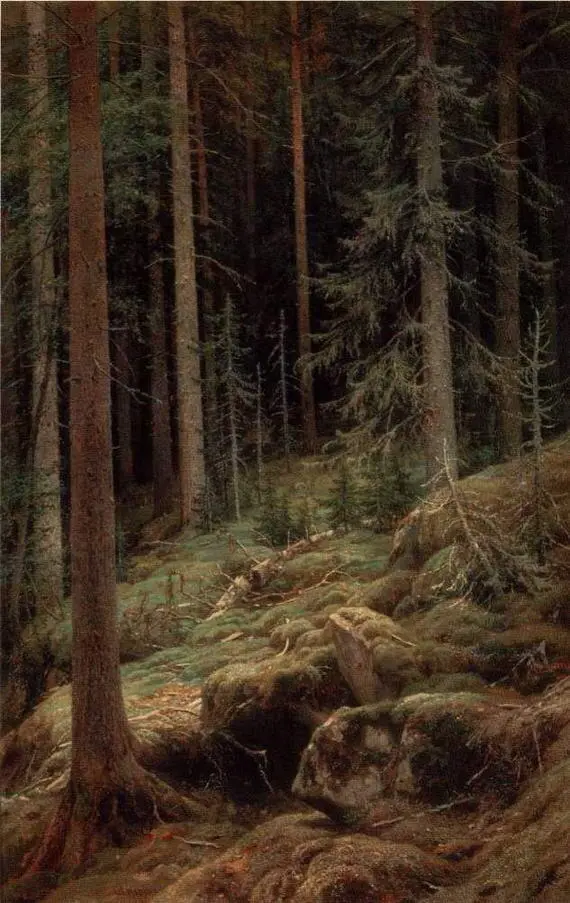

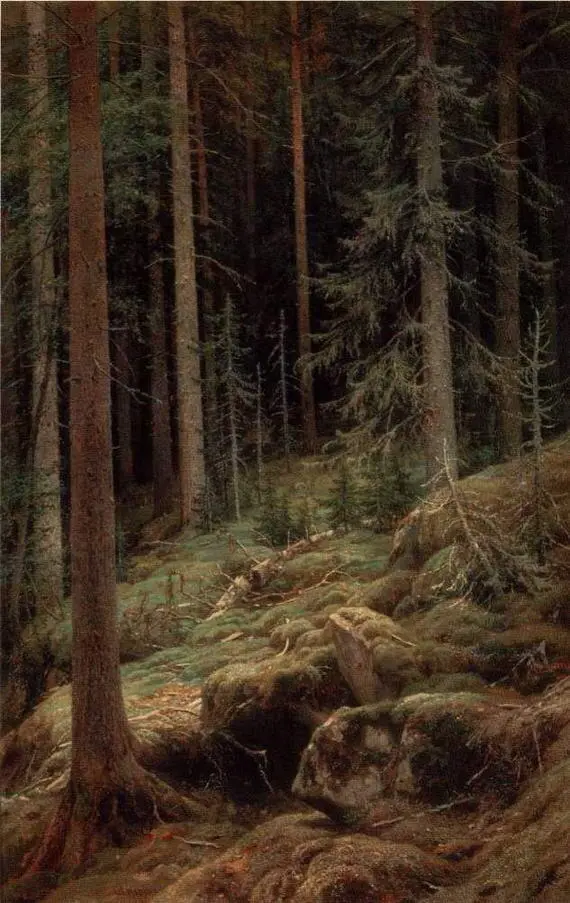

Первый план в картине Шишкин старался писать максимально разнообразно, чтобы усилить и подчеркнуть спокойную ширь дальних планов. Тщательно разработанные подробности земли, травы, камней подведены к самым глазам зрителя, заставляя его пристально рассматривать картину, постепенно углубляясь в нее. Наблюдательность, зоркость художника словно передаются зрителю. Затем перед ним открывается влекущая глубина пейзажа, возникает энергетический поток внутрь картины, соответствующий линиям перспективы. Взгляд стремится к дальнему горизонту, даже если он скрыт лесом, даже если, как в картине «Дебри», «вход» затруднен, загроможден валунами, зритель инстинктивно выискивает тропку, примеряется к предстоящему пути.

Дебри. 1881

Холст, масло. 142 х 93 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Ручей в березовом лесу. 1883

Холст, масло. 105 х 153 см

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

«Среди долины ровныя...». 1883

Холст, масло. 136,5 х 203,5 см

Киевский музей русского искусства

Интерес к лесному «интерьеру» органично сочетается в творчестве Шишкина с тягой к изображению открытых пространств, необъятной шири, являющейся органической частью русского ландшафта и открывающейся во многих его уголках.

Родная Елабуга неизменно оставалась для художника источником новых и наиболее сильных образов пейзажа. Пейзаж «Кама» (1882) был, пожалуй, первым панорамным пейзажем Шишкина такого масштаба. К воплощению поразительного эффекта охвата простора, взятого с высокой точки, Шишкин подошел без всякого утрирования, соблюдая все ту же верность правдивому воспроизведению красоты природы.

На XI Передвижной художественной выставке Шишкин показал картину «Среди долины ровныя...» (1883), которая стала событием в русской художественной жизни и одной из самых впечатляющих картин художника. Перед ней постоянно можно было видеть толпу зрителей. Рецензенты характеризовали ее как «новое, невиданное явление» в творчестве художника, при этом называли «иллюстрацией» к известной в то время песне на старинное стихотворение А.Ф. Мерзлякова «Одиночество». Шишкин дал картине название по первой строке этого стихотворения и тем самым создал особое сочетание поэтического и живописного образа, может быть, несколько прямолинейное на современный взгляд, но обогатившее творчество художника приемами литературных реминисценций, к которым он обращался еще не раз. В этой картине словно выплеснулась романтическая составляющая творчества Шишкина, не покидавшая его, тлевшая угольком под спудом реалистических устремлений. Реалистический в деталях, пейзажный образ картины «Среди долины ровныя...», несомненно, сочиненный, символистский по своему духу.

Лесные дали. 1884

Холст, масло. 112,8 х 164 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Зимой. 1883

Картон на дереве, уголь, мел, белила. 78,3 х 51,2 см

Нижегородский государственный художественный музей

«На всей картине чувствуется печальный тон, чувствуется что-то необыкновенно грустное и вместе с тем спокойное и величавое», - писал рецензент выставки 65. Главным воздействующим на зрителя мотивом стала невозмутимая красота равнинного пейзажа, венцом которой является могучий дуб. Вид царственного дерева, господствующего в пустынном ландшафте, создает сильный образный и пластический контраст, имя которому - одиночество.

Смещенный по отношению к центру картины дуб словно слегка кренится, сохраняя неустойчивое равновесие, - возникает зрительный контрапункт силы и слабости. Лаконизм далевого пространства Шишкин подчеркивает декоративной выразительностью кроны дерева, его хорошо читающегося силуэта. Следует обратить внимание на то, что в картине, может быть впервые, у Шишкина появляются цветные - синие - тени, свидетельствующие о нарастании пленэрных качеств пейзажа. Взаимодействие света и тени на открытой плоскости равнины, обусловленное движением облаков, играет большую роль в картине. Правдивость этого тонко схваченного перемещения теней по земле пробуждает в зрителе воспоминание о неоднократно виденных им в пейзаже подобных явлениях. Воздействие картин Шишкина чаще всего и рассчитано именно на такое личное узнавание привычного и бесконечно повторяющегося в природе, благодаря которому возникало сопереживание пейзажного образа. «Истолкователем эстетических чувств» народа называет Шишкина один из рецензентов.

Читать дальше