Исследователь творчества художника В.С. Манин в монографии, посвященной Шишкину, писал: «В картине подобраны как бы все основные признаки русской жизни: равнинные просторы, бескрайние воздушные горизонты, растворенные в знойном сиреневом мареве, спелое налитое поле ржи и бледное от сухого зноя небо, на фоне которого отчеканена торжественная колоннада сосен... Все типично и все характерно для русского пейзажа, для русской жизни, совершающей кругооборот в природе и повторяющей смысл своего бытия» 54. Создавая собирательный образ своего отечества, Шишкин достигает в картине «Рожь» высочайшей степени поэтического обобщения.

В смысловом прочтении картины присутствует тема хлеба как символа жизни и важнейшего дара природы, тема земледельческого труда как основы крестьянской жизни. Слова, которые ассоциировались у художника с темой картины, мы находим на одном из более поздних эскизов Шишкина: «Раздолье, простор, угодье. Рожь. Божия Благодать. Русское богатство».

Наряду с полем ржи другой важнейший образ картины - это сосны, вольно взметнувшиеся над ним. Их мощный ритм придает картине особое величие. Этот ритм имеет музыкально-пластическую природу - с отступами, с мажорными всплесками, с замираниями звука вдали. Пейзаж становится олицетворением мелодического пространства, в котором должна звучать народная песня. В этом контексте особое значение приобретает мотив дороги, который формирует композицию и дает образную основу пространству мелодическому. Реальность природы в картине «Рожь» соединилась с поэтическим образом, песенным или стихотворным. Бесконечное золотое море колосьев стало воплощением столь необходимого русскому человеку раздолья.

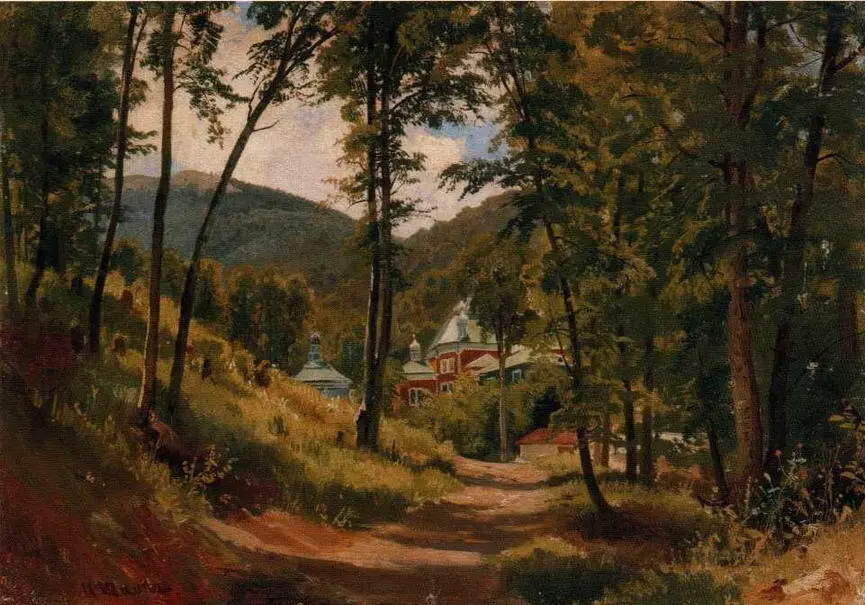

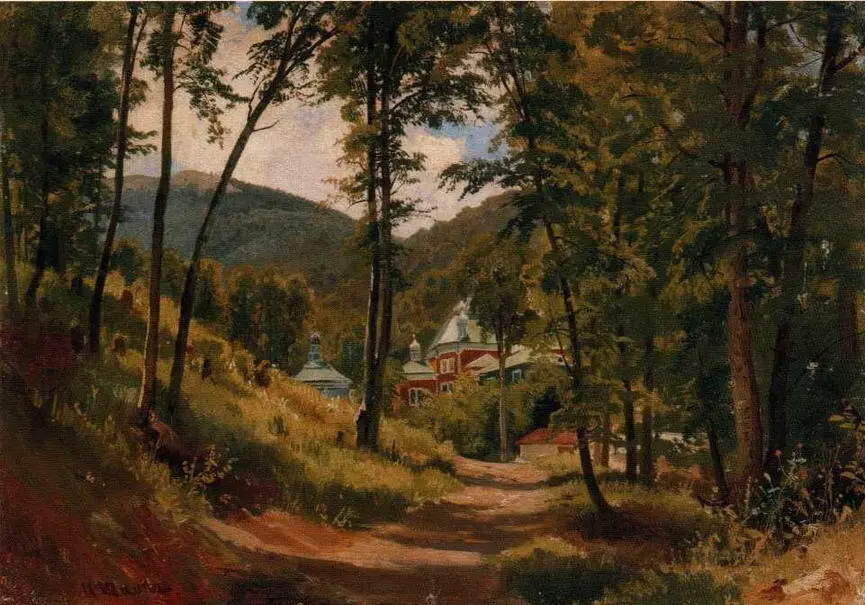

В Крыму. Монастырь Козьмы и Дамиана под Чатырдагом. 1879

Холст на картоне, масло. 37 х 52 см

Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого

Жизнеутверждающая сила этой картины, ее позитивный настрой - бесспорны. Но и в ней есть драматическая нота, олицетворенная засохшим, лишенным кроны деревом, одиноко возвышающимся среди своих полных жизни собратьев.

В этой картине, как и в большинстве крупных работ Шишкина, воплотилась наиболее привлекательная для его творческого сознания монументальная форма пейзажа с панорамным видом. Здесь художник нашел и необходимую степень гармонии живописного и графического начала, слияния рисунка и цветового строя, при котором исчезают композиционная дробность и рационализм «аналитического» метода, свойственные ранним работам, и возникает художественно осмысленная, лаконичная и широкая картинная форма.

В юности Шишкин записал себе в тетрадь чьи-то слова: «Живопись есть немая, но вместе теплая, живая беседа души с природою и Богом» 55. Именно эта «беседа» и стала основой поэтического образа, воплощенного в картине «Рожь».

9 марта 1878 года открылась VI Передвижная художественная выставка, и среди многих показанных на ней замечательных произведений русских художников И.Н. Крамской и В.В. Стасов единодушно отдали этой картине Шишкина первенство. Крамской писал Репину о выставке: «Первое место занимает Шишкина "Рожь"... - одна из удачнейших вещей Шишкина вообще» 56. Ее сразу же приобрел П.М. Третьяков вместе с другой превосходной картиной, «Горелый лес» (местонахождение неизвестно).

Выступление Шишкина на VI Передвижной художественной выставке было поистине триумфальным, он занял в это время одно из самых значительных мест в национальной школе пейзажа. И сейчас картина «Рожь» считается полотном этапным, «стержневым», причем не только в творчестве Шишкина, но и в русском пейзаже вообще.

Спустя год Шишкин вновь заявляет о себе как пейзажист первого ряда. На передвижной выставке 1879 года он представляет необычную по своей экспрессии картину «Песчаный берег» (1879). В.В. Стасов (называя картину «Край леса у воды») написал, что у Шишкина это «одно из самых-самых лучших его созданий». Ощущение тяжелого, клубящегося перед грозой воздуха, контрасты яркого песка и темной стены леса в глубине, драматически изогнутые стволы сосен, упрямо цепляющихся своими корнями-лапами за песчаную почву, - все это предстало как новая ступень овладения натурой в творчестве художника.

Благодаря передвижным выставкам в Петербурге, Москве и провинциальных городах его известность в России растет. Множество начинающих художников приходят к Шишкину за советом и руководством. На летних этюдах Шишкин был всегда окружен молодежью. Но был ли он педагогом в полном смысле слова? Возможно и нет. Отзывы о педагогике Шишкина были разные. И.Н. Крамской назвал его «человеком-школой», «чудесным учителем», имея в виду прежде всего его практику натурной работы вместе с учениками 57.

Читать дальше