Еще с молодых лет в нем сохранилась нервность в отношении к показу своих работ - сначала экзаменаторам, потом товарищам, публике, покупателям. В семье это называли «выставочное настроение» - оно было вызвано неверием Шишкина в качество своих картин, сомнениями и боязнью, что на выставке они окажутся хуже, чем в мастерской, что их не купят. Глубочайшая мнительность, сопровождавшая всю его жизнь и творчество, окрашивала его характер. По его собственному признанию, он мечтал о душевном мире как идеале счастья - так он ответил на анкету «Петербургской газеты» в 1893 году 62. Но жизнь не дала ему душевного мира, отняв у него двух любимых им женщин, двух сыновей. Только работа была спасением и благом, только в ней можно было прочно ощущать себя в жизни. «Иван Иванович был художником великого труда, - вспоминал Н.А. Киселев. - Его нельзя было встретить на вечерах ни у нас, ни у Репина или Маковского» 63.

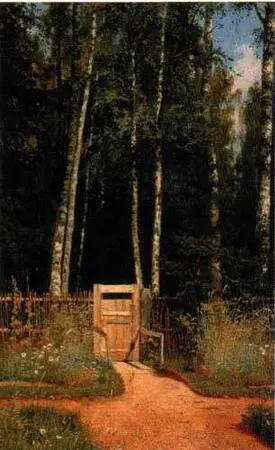

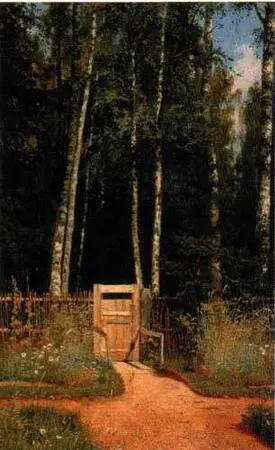

У калитки. Сиверская. Этюд. 1874-1883

Холст на картоне, масло. 55,7 х 34,6 см

Национальный художественный музей Республики Беларусь, Минск

«Работать! Работать ежедневно, отправляясь на эту работу как на службу. Нечего ждать пресловутого "вдохновения"... Вдохновение - это сама работа!». Эти слова Шишкина сохранились в воспоминаниях знавших его людей 64. Таким был главный творческий принцип художника с молодых лет - «постоянная работа есть закон искусства». Его работа на натуре была расписана по часам в соответствии с создаваемым образом, с нужным освещением, утренним или вечерним. В окрестностях своего летнего жилья, где бы он ни работал, художник захватывал в поле зрения не один, а сразу несколько мотивов природы - вечерние ивы над водой в тумане, утреннее поле или ярко освещенные дубы в полдень. Непрекращавшаяся работа художнического сознания и в свободные минуты заставляла его запоминать штрихи и линии, нюансы цвета и света в окружающем мире для абсолютной точности будущих картин.

1880-е годы стали периодом высокого расцвета таланта художника. К этому десятилетию относится большой ряд лучших его картин. В них все ощутимее становится стремление Шишкина передать целостный внутренний строй и идею природного мотива. Это связано с развитием композиционных решений, которым он уделял большое внимание и в картинах, и в этюдах.

Он любил лесную глушь. Во множестве его картин нашла отражение скрытая жизнь леса, который живет сам по себе. Растут и умирают деревья, листья опадают и вновь распускаются, трава всходит и увядает. В соответствии с этой жизнью формируется и внутреннее строение леса, без тропинок и просек, сделанных человеком. Художник с любовью изображает маленькие речки, ручьи, заводи - водные артерии леса, несущие жизнь деревьям. Шишкин писал этюды поросших мхом камней, словно это лежащие на земле обломки древней архитектуры или окаменелые останки зверей, когда-то бродивших здесь. Особые места в его картинах и этюдах - опушки, где мир леса соприкасается с окружающим миром, где располагается вход в лесное царство.

Папоротники в лесу. Сиверская. Этюд. 1883

Холст на картоне, масло. 36,2 х 59,6 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

Заросший пруд у опушки леса. Сиверская. 1883

Холст, масло. 56 х 42 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва

В самом начале 1880-х годов он пишет две монументальные по своему размаху картины, разрабатывая один композиционный замысел - «Ручей в лесу (На косогоре)» (1880) и «Дебри» (1881). Продолжая тему «лесной глуши», Шишкин вновь приоткрывает зрителю глубины мрачноватых хвойных чащоб. В обеих картинах он избирает вертикальный формат, словно подчеркивая плотность тесно растущих елей. Сходно и композиционное решение картин - оно строится на диагонали косогора, по которому «карабкаются» вверх деревья. И в то же время картины различны по мироощущению и характеру трактовки образа леса. В полотне «Ручей в лесу» сумрачный передний план переходит в пронизанную солнечными лучами внутренность леса, а сам ручей с отсветами солнца на поверхности воды увлекает взгляд зрителя в глубину, к освещенным полянам. Таким образом, композиция обретает мажорный характер. Иначе построен эмоциональный тон в картине «Дебри», которая, несмотря на свою монументальность, заслуживает названия «пейзаж настроения». Здесь ни один луч солнца никогда, казалось бы, не проникал в изображенную художником чащу леса, в эту спящую - «дремучую» - дикую глухомань. Шишкин достигает нужного настроения не только «бессветностью» живописи, но и тональностью колорита с господствующей зелено-серой холодной гаммой.

Читать дальше