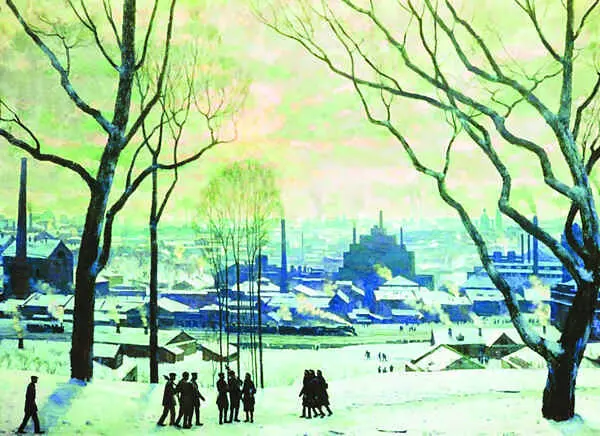

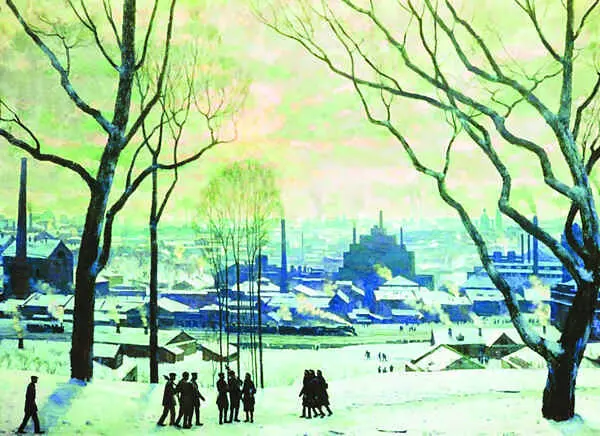

КОНСТАНТИН ЮОН. УТРО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОСКВЫ. 1949

Константин Юон был одним из тех художников, кто не имел никаких особых конфликтов с советской властью, но при этом смог обойтись без необходимости поступаться собственными художественными принципами. Вероятно, ему было одинаково интересно писать местных прихожан возле Троице-Сергиевой лавры в 1910-х гг. и студентов рабоче-крестьянского происхождения возле здания МГУ в 1930-х.

В 1949 году Юон создал весьма любопытный пейзаж «Утро индустриальной Москвы». В сущности, это вид окрестностей Курского вокзала, запечатленный из окна квартиры художника. Вероятно, однажды, выглянув утром на улицу, Юон увидел именно это: зимний день, городские здания, которые едва просматриваются за морозной дымкой, расходящиеся в небе голубовато-сероватые облака, за которыми проглядывает холодное солнце.

Сам художник рассказывал, что его поразили силуэты труб, из которых к небу поднимались дымы, растворяясь в холодном воздухе причудливыми узорами.

Любопытно, что в целом композиция пейзажа кажется абсолютно классицистической. На переднем плане мы видим три группы людей – мужчин и женщин, вероятно, представителей рабочего класса – путейских рабочих или рабочих из депо (на это указывают некие технические элементы, похожие на инструменты или запчасти, которые двое из персонажей несут на плечах). Два огромных дерева ограничивают пространство картины справа и слева, играя роль кулис, а средний и задний планы составляет собственно вид промышленного района Москвы. Основными элементами пейзажа являются промышленные постройки, однако в правой части картины просматривается силуэт церкви, видимо Елоховского собора. Картина выдержана в достаточно однотонной серо-голубой гамме, более темные стволы деревьев и человеческие фигуры прекрасно структурируют холст и задают определенный ритм композиции. Поезд, движущийся по линии, визуально разделяющей передний и задний планы, не только подчеркивает это четкое членение композиции, но и придает ей некоторую динамику.

С одной стороны, это типичный классический городской пейзаж, почти ведута, поскольку знаток архитектуры Москвы 1940-х годов без особых сложностей определит, какие именно здания присутствуют на полотне. Исследователи усматривали связь картины Юона с полотнами Питера Брейгеля Старшего (в частности, с его «Охотниками на снегу») и с панно «Зима» Пюви де Шаванна.

Любопытно, что для этой картины Юон использовал свой ранний набросок 1916 года «Зимнее солнце». Известно, что художник никогда не выбрасывал свои эскизы, которым не находилось немедленного применения, а впоследствии мог использовать хорошо забытое старое, как и в этом случае.

Критики отнеслись к картине мэтра советского искусства вполне благосклонно (Москва же индустриальная! Вот и люди на работу идут…). Однако, скорее всего, художник ставил здесь чисто художественные задачи, далекие от советской идеологии. Не случайно силуэт собора на равных соседствует с изображениями заводских цехов и зданий железнодорожного депо, а фигуры рабочих более всего напоминают стаффажи, призванные оживлять пейзажи эпохи классицизма. Картина получилась исключительно гармоничной, и особенно замечательным здесь кажется то, что мир, созданный руками человека, который запечатлела кисть художника, не кажется чужеродным под зимним небом, а вполне гармонично с ним сосуществует.

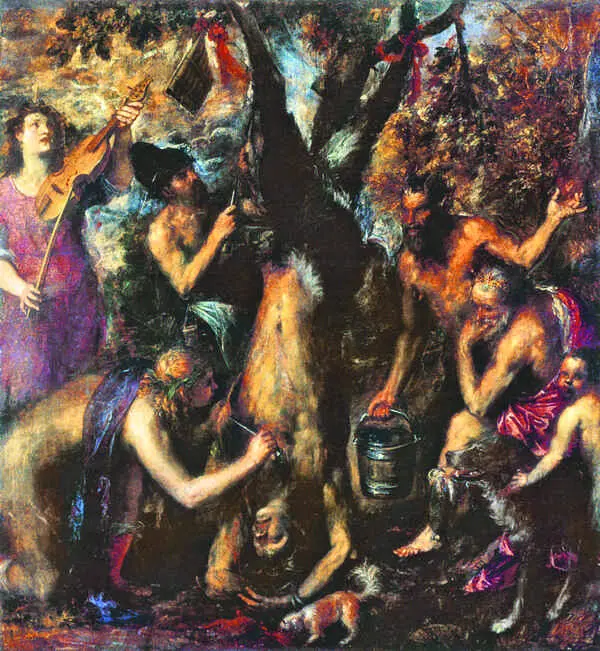

Может, Марсий все-таки был лучшим музыкантом, чем Аполлон?

Участники конкурса юных талантов, не прошедшие в финал и завершающие свою культурную программу походом в музей

Очень может быть. Все дело в выборе репертуара.

Наказание Марсия – одна из самых жутких античных легенд, которая довольно часто становилась источником вдохновения для художников разных эпох и направлений. Несмотря на ужасающее содержание, она дает неплохую возможность поразмышлять о сущности художественного творчества, о том, чем художник в конечном счете может заплатить за божественное вдохновение.

ТИЦИАН. НАКАЗАНИЕ МАРСИЯ. ОК. 1570—1576

Миф о Марсии изложил в своих произведениях Меланиппид, древнегреческий поэт, прославившийся как автор дифирамбов. Марсий, сатир (или пастух) из свиты Бахуса, считался сыном Олимпа, Эагра или Гиагнида (версии различаются). Когда Афина изобрела флейту, а точнее авлос, инструмент ей не понравился, и она отбросила его на землю. Марсий поднял его, за что получил от богини пощечину. Однако он бесконечно упражнялся в игре на этом инструменте и достиг совершенства. Марсий был настолько уверен в своей игре, что вызвал на состязание самого Аполлона.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Марк Лейнер - Зачем мужчинам соски? [Вопросы, которые ты осмелишься задать доктору только после третьего бокала] [litres]](/books/389622/mark-lejner-zachem-muzhchinam-soski-voprosy-kotory-thumb.webp)