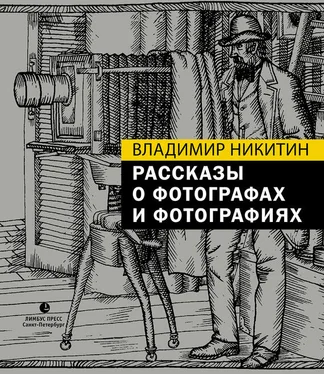

– Спокойно, снимаю! – произносит фотограф и открывает крышку объектива.

Потом, пока клиент медленно прохаживается по ателье, стараясь размять затекшие во время съемки мышцы, фотограф в темной лаборатории колдует с только что проэкспонированной пластинкой…

Я продолжаю рассматривать принесенные дагеротипы. Портреты одиночные, парные, групповые. Мужчины, женщины, дети. Роскошные платья, строгие сюртуки, мундиры… И вот наконец долгожданные конверты с портретами декабристов. Волконский, его дети, Панов, Поджио. Всего пять дагеротипов. Небольшие, отлично сохранившиеся, в простых, но изящных рамках. На обороте каждого фирменная наклейка – синенькая этикетка с золотым оттиском: «Дагеротип А. Давиньона». Пожалуй, наиболее интересны из них два портрета Иосифа Поджио. Пожилой мужчина в темном сюртуке с бархатным воротником и светлых брюках сидит, облокотившись на стол, покрытый ковром, в руке длинный чубук. Молодецкое лицо с чуть растрепанными волосами, густые усы и усталые глаза. Второй снимок напоминает первый, только несколько иная поза и чубук в другой руке. На обоих портретах сзади убористым мелким почерком сделаны надписи на французском языке.

На первом: «Дорогая Наташенька, вот черты твоего отца. 15 июня 1845 г.». На втором: «Дорогая Сонечка, вот черты твоего отца после двадцати лет изгнания, в возрасте 53 лет». Сомнений нет – это те самые снимки, о которых писал С. А. Морозов!

Я расспрашиваю хранительницу о том, кто интересовался этими снимками, как они сюда попали. Увы, она практически ничего о них не знает, но ей кажется, что где-то она читала про эти портреты.

Полный радостных предчувствий и одновременно сомнений, иду домой. Откуда у Морозова были сведения о том, что «дощечки» с изображениями уничтожены? Достаю книгу и вижу сноску на журнал «Красный архив», вышедший в 1924 году. Бегу в библиотеку, заказываю его. В библиотеке Академии наук журнала нет – он на руках.

Бегу в Публичку – журнал в переплете. Вот уж невезение! Захожу на Литейный к букинистам. На вопрос о журнале говорят, что бывает, но очень редко. Еще более расстроенный, выхожу из магазина.

В подворотне меня окликают. Потертое демисезонное пальто, шляпа с опущенными полями. Длинные жилистые руки выглядывают из рукавов некогда белой сорочки. В руках нечто, отдаленно напоминающее портфель.

– Молодой человек, это вы «Архивом» интересовались?

– Я.

– Какой год вам нужен?

– Двадцать четвертый.

– Весь возьмете?

– Возьму весь, если не очень дорого.

Цена, названная субъектом, астрономически велика, но мне нельзя отступать.

– А посмотреть можно?

– Чего там смотреть, брать надо.

– Да мне бы хоть на один номер взглянуть.

– Ну, на один можно.

Субъект долго роется в гигантском вместилище. Наконец оттуда извлекается небольшой томик в серой мягкой обложке, на ней характерным для тех лет шрифтом оттиснуто: «“Красный Архив” – исторический журнал. Центрархив, 1924». И чуть ниже: «Том шестой». Это же тот номер, который я безуспешно пытался разыскать!

В разделе «Из записной книжки архивиста» сразу нахожу статью «К иконографии декабристов», которая оказывается небольшой заметкой некоего А. Сергеева. В ней идет речь об обнаруженном им в отчете Третьего отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии упоминании о деле отставного инженер-поручика Давиньона.

Шеф жандармов в своем отчете за 1845 год докладывал Николаю I: «Из переписки государственных преступников (декабристов и их родственников. – В. Н .) усмотрено было, что отставной инженер-поручик Давиньон, занимающийся снятием дагеротипных портретов, путешествовал по Сибири и там снимал портреты с государственных и политических преступников. Пересылавшиеся к родственникам портреты поселенцев Поджио, Панова и Волконского, также жены и детей последнего, остановлены в Третьем отделении».

Арестованный инженер-поручик Давиньон на следствии показал, что портретов он не распространял, а изготовлял их, не зная о запрете «снимать изображения с государственных преступников», что все сделанные им дагеротипы находятся на руках у лиц, которых он фотографировал. Но тем не менее жандармами был учинен обыск его вещей в Москве, где не оказалось ничего, кроме испорченной «дагеротипной дощечки» с портретом декабриста Панова, которая и была доставлена в Третье отделение.

Далее сообщалось, что местным властям было дано письменное указание о запрещении какой-либо съемки с осужденных лиц, а также было приказано изъять портреты и «дагеротипные принадлежности» у всех находящихся на поселении. Так вот, оказывается, на основании чего С. А. Морозов строил свое предположение о том, что все «дощечки» были уничтожены! Он и не подозревал, что некоторые из них могли сохраниться в архивных бумагах жандармского управления. Тем более что к тому времени (как потом оказалось) в архиве их уже не было!

Читать дальше