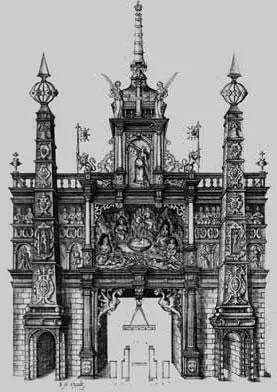

На въезде в Чипсайд была воздвигнута вторая арка, названная «Nova Arabia Felix» – «Блаженная Новая Аравия». Аравия символизировала изобильную, девственную землю, где царит мир – и где обитает царственный Феникс. Иаков, проезжая под аркой, символизировал царственного Феникса, умершего в Елизавете, но теперь – воскресшего из праха. При подъезде короля к арке толпа желала ему «Долгих, как у Феникса, лет». [276]На арке был изображен Источник Добродетели, вокруг которого располагались аллегорические фигуры, символизировавшие пять чувств. У подножия же чаши источника спали Разруха и Забвение, а над ними возвышалась Молва в накидке, украшенной узором из языков и зрачков. При приближении короля мальчик-хорист, олицетворяющий Время, возглашал:

…A new Arabia, in whose spiced nest

A Phoenix liu'd and died in the Sunnes brest,

Her loose, made Sigyt, in teares to drowne her eyes…

Thou being the sacred Phoenix, that does rise,

From th'ashes of the first: Beames from thine eyes

So vertually shining, that they bring,

To Englands new Arabia, a new Spring. [277]

[…В новой Аравии, там где в гнезде из благовоний / Жила и умерла птица Феникс, [пригретая] на груди Солнца, / – ее потеря, став очевидной, заставила слезы навернуться на глаза… / Ты – священный Феникс, воспрявший / из пепла первого [Феникса]: Лучи, исходящие от твоего взора / Сияют столь явственно, что привносят / Новую весну в новую Аравию Англии.]

Стивен Харрисон. Триумфальная арка «Блаженная Новая Аравия», выстроенная для коронации Иакова I.1604. Британский музей, Лондон

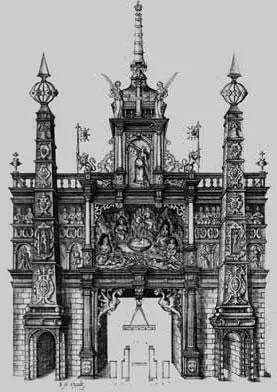

Потом на пути короля была Арка Нового Света, где его прибытие вносило мир между враждовавшими до того Четырьмя Элементами (Огнем, Воздухом, Водой и Землей), соотносимыми, помимо прочего, с четырьмя землями Британской Короны: Англией, Шотландией, Францией (напомним, что в силу династических браков короли Англии имели право претендовать на некоторые французские земли) и Ирландией, объединенными под скипетром Иакова. Король, в душе которого нашли воплощение все четыре кардинальных добродетели, приносит с собой покой и благоденствие землям, на которые, привлеченная его праведностью, сходит сама Астрея. [278]

Стивен Харрисон. Арка Нового Света.Триумфальные арки. Лондон, 1604. Британский музей, Лондон

Легко можно заметить: в ходе праздничного шествия обыгрывались все те же символы и мифологемы, что были сопряжены с Елизаветой: Англия, восходящая к Трое, воскресающий Феникс, сошествие девы Астреи и возвращение Золотого века. [279]Но характерно, что ничто из этой образности не стало потом атрибутами короля Иакова I – возможно, именно потому, что слишком прочно ассоциировалось с Елизаветой.

Emblemata на двух портретах елизаветинской эпохи, или миф о Тесее и «самостоятельная жизнь символов»

И тишина, как в окнах Леонардо,

Куда позирующий не глядит…

О. Седакова

В начале Нового времени портрет чаще всего писался по определенному случаю: существовал свадебный портрет, портрет, заказываемый в связи со вступлением в какую-либо должность или наследованием титула, погребальный портрет и т. д. Тем самым «повод» для написания портрета уже сам по себе задавал определенный канон изображения: например, до середины XV века свадебный и погребальный (мемориальный) портреты почти всегда писались в профиль.

Портрет елизаветинской эпохи в первую очередь выполнял репрезентативную функцию, свидетельствуя о месте модели в общественной иерархии. Богатые костюмы, украшенные драгоценностями, дорогие инкрустированные доспехи, посохи государственных мужей и жезлы военачальников, знаки отличия, подчеркивающие принадлежность модели к какому-либо ордену: цепи, ленты и т. п. – все это явственно говорило о социальном статусе портретируемого. Как писал художник Уильям Сигар, «портреты, картины и иные памятники призваны украшать храмы, города и княжеские дворцы… они призваны сохранить в памяти замечательные деяния людей, что жили благородно и умерли достойно [Курсив наш – А. Н.]». [280]Поэтому деталям, отражающим статус модели, уделялось значительно больше внимания, чем передаче индивидуальных особенностей облика: очень часто на портретах одного и того же человека, написанных разными художниками с интервалами в 10–20 лет мы можем видеть, что лицо модели практически не изменяется. И дело не в том, что возраст не откладывал на человеке отпечатков. У художников той эпохи существовало понятие «маски» – характерного для данной модели набора черт, которые должны воспроизводиться на портрете, вне зависимости от возрастных изменений. Существовал, например, определенный канон «маски» королевы Елизаветы I (вернее – «масок», последовательно сменявших друг друга на протяжении долгой жизни королевы) и т. д.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Брайен Фрил - Колесо фортуны [=Кристал и Фокс]](/books/93033/brajen-fril-koleso-fortuny-kristal-i-foks-thumb.webp)