В 12 км от г. Волхов, на берегу р. Волхов, находится одно из древнейших поселений на северо-западе России – село Старая Ладога(Ладога до 1704 г., после переселения его жителей в новое поселение, Новую Ладогу, стала с 1704 г. называться Старой Ладогой). Ладога впервые упоминается в письменных документах в 862 г. (ее возраст 1150 лет в 2012 г.), но ряд историков утверждают, что Ладога возникла не позднее 753 г. (тогда ее возраст составляет 1260 лет в 2013 г.). Если верить легенде, то Ладога была крепостью легендарного варяга Рюрика. Ладога (Старая Ладога) заставляет лишний раз вспомнить, что русские – это самобытная общность людей, а не жалкие, неспособные навести порядок на своей земле потомки древних варягов.

Курганы Старой Ладоги

В давние времена Ладога находилась в исключительно выгодном месте, где проходили бойкие торговые пути. Варягами называли в древности жителей Скандинавии. По имени варягов Балтийское море русские люди до XIII в. называли Варяжским морем. Русские князья приглашали из Скандинавии наемные отряды варягов и использовали их в междоусобных войнах и в войнах с соседними странами и народами. Самым известным на Руси варягом был скандинавский князь Рюрик (умер в 879 г.), которого, как повествуют легенды IX в. и древняя летопись, славяне позвали навести порядок и править на их земле; он в 862 г. прибыл с дружиной и положил начало русской династии Рюриковичей, стал предтечей Древнерусского государства. Рюрик сначала правил в Ладоге, потом захватил власть в Новгороде. Получилось, что первой столицей русского государства была, хотя и недолго, Ладога, потом столицами были Новгород, Киев и некоторые другие города. Ладога и до Рюрика была известным поселением, существовала не менее 100 лет. Легенду о Рюрике использовали при редактировании «Повести временных лет» (древнейший дошедший до нас русский летописный свод 1113–1118 гг., который позднее был включен почти во все летописные своды XIV–XVI вв.) в начале XVII в. для объяснения происхождения и прославления русской княжеской династии, основателем которой хотели видеть доблестного варяга Рюрика. Эту легенду использовали для обоснования и пропаганды антинаучной норманнской теории происхождения русской княжеской династии и создания именно варягом Рюриком Древнерусского государства. Многочисленные научные исследования свидетельствуют о складывании государственности у славян задолго до IX в. и о становлении Древнерусского государства вследствие внутреннего общественного развития (по Энциклопедическому словарю русской цивилизации «Святая Русь», составитель Платонов О.А., 2000 г., с. 745).

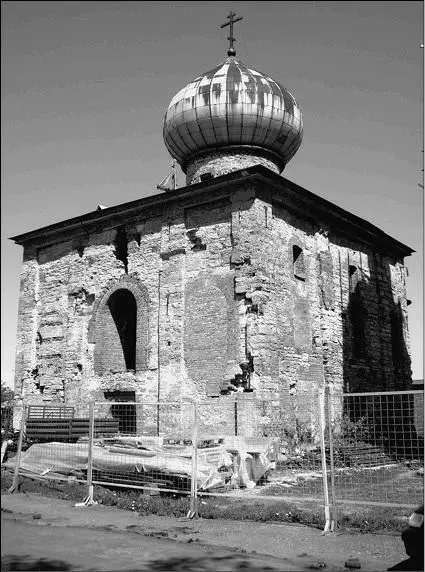

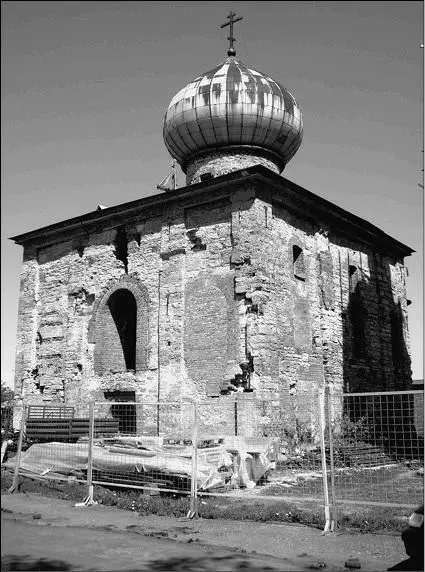

Никольский собор в Старой Ладоге

Населенный пункт Ладога в X–XII вв. был уже известен как крупный торгово-ремесленный центр и укрепленное поселение на пути «из варяг в греки» и из Балтийского моря на Волгу. В 1114 г. (или 1116 г.) здесь была заложена одна из первых на Руси каменная крепость, реконструированная в конце XV–XVII вв. На это поселение с крепостью многократно нападали шведы (1164, 1313, 1338 гг. и в XVII в.). Сохранились: фрагменты стен XII в., Воротная, Климентьевская, Раскатная, Стреличная башни и часть стен крепости XV–XVII вв. (теперь на ее территории музей-заповедник, в составе которого можно увидеть церковь Георгия конца XII в.). На территории бывшего посада Старой Ладоги сохранились ансамбли двух монастырей: Успенского (Успенский собор XII в., ограда с башнями и воротами, корпуса келий, трапезная, служебные постройки – все XIX в.) и Никольского (Никольский собор XII в., корпуса келий XVIII в., ограда с башнями и воротами XVIII–XIX вв., колокольня 1760 г., церковь Иоанна Златоуста 1860–1862 гг. Кроме того, представляют архитектурно-художественный интерес церкви Иоанна Предтечи конца XVII в. и Алексеевская 1833 г. В окрестностях Старой Ладоги сохранились многочисленные курганные могильники VIII–IX вв.

С XIX в. в Старую Ладогу стали все чаще приезжать художники и археологи. Здесь создавали свои полотна О.А. Кипренский, И.К. Айвазовский, Н.К. Рерих, Б.М. Кустодиев и др. Археологов особенно привлекали и привлекают находящиеся на въезде в Старую Ладогу сопки-могильники IX–X вв., самый большой из них называется «Олегова могила» (якобы именно в ней похоронен Вещий Олег, погибший от укуса змеи). С 1971 г. в Старой Ладоге стали открывать музейные экспозиции и музеи, в 1984 г. был создан Историко-архитектурный и археологический музей-заповедник(190 га, более 160 памятников архитектуры и археологии VII–XX вв.). А для православных людей главным магнитом в Старой Ладоге и ее окрестностях являются Успенский женский монастырь (связан с земной жизнью святой Анны Новгородской) и Староладожский Никольский мужской монастырь.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Роман Добрый - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 2]](/books/50651/roman-dobryj-shef-sysknoj-policii-sankt-thumb.webp)