Паломники помнили и помнят, что история этого монастыря связана с земной жизнью не менее чем четырех святых: Арсения Коневского, Евфимия Новгородского, Зосимы Верховского, Игнатия Брянчанинова.

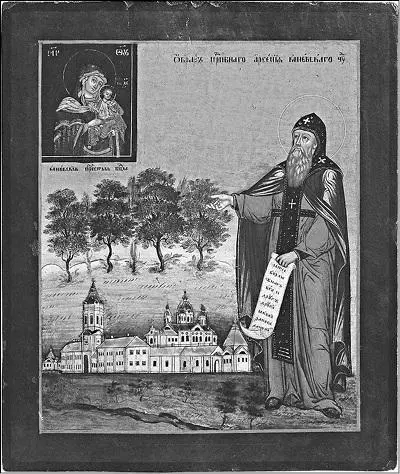

Основатель Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря Арсений Коневский(1379–1444) родился в Новгороде, по профессии был медником. Он в возрасте 20 лет принял монашеский постриг в Валаамском монастыре, затем 14 лет провел в Лисогорском монастыре, потом совершил паломничество в Грецию в Афонский монастырь, где он прожил 3 года и где старцы благословили его основать монастырь на Русском Севере. Он вернулся в Валаамский монастырь и получил благословение у его настоятеля основать монастырь. Буря на Ладожском озере бросила его на Коневский остров, где язычники приносили жертвы их богам. Остров был назван в честь валуна весом 750 т – Конь-камня, где до конца XIV в. язычники творили жертвоприношения. Арсений построил скит, через 3 года он с приехавшей монашеской братией стал устраивать монастырь. Арсений принес в свой монастырь с Афона чудотворную икону Пресвятой Богородицы, названную Коневской, или Акафисной. Арсений Коневский был канонизирован в 1547 г. В 1991 г. под полом монастырского храма были обретены святые мощи Арсения Коневского, ставшие с конца ХХ в. главной святыней Коневского монастыря.

Евфимий Новгородский(умер в 1458 г.) был архиепископом Новгородским, занимавшим эту кафедру с 1429 по 1458 г. Он в молодом возрасте стал монахом и был назначен архиерейским экономом. Он не стремился сделать церковную карьеру, но, подчиняясь своему церковному начальству, стал архиепископом Новгородским. Благодаря его поддержке были построены и украшены многочисленные храмы. Он содействовал развитию Коневского монастыря.

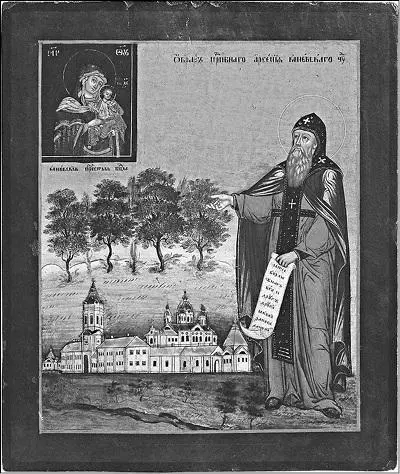

Преподобный Арсений Коневский на фоне основанного им монастыря. Икона XIX в.

Зосима Верховский(Захарий Васильевич Верховский, 1768–1833 гг.) вошел в русскую историю как схимонах Зосима, духовный писатель (написал «Жизнь монаха и пустынножителя Василиска» и другие труды), пустынник (монах, проживший 30 лет на безмолвии), основатель двух монастырей. Захарий Верховский происходил из древнего дворянского рода, родился в семье полковника, получил прекрасное домашнее образование, служил в привилегированном Преображенском полку. В 1789 г. он отдал свое имение родственникам, так как в возрасте 21 года решил принять монашество. На о. Коневец в Коневском монастыре он был пострижен с именем Зосима. Затем он вместе со старцем Василиском вел отшельническую жизнь на о. Коневец. В 1799 г. они отправились в сибирские леса, где продолжили жизнь отшельников. В 1822 г. старец Зосима основал Свято-Троицкий Николаевский женский монастырь в г. Туринске, а через 4 года – подмосковную Троице-Одигитриеву женскую пустынь. В возрасте 65 лет Зосима стал схимонахом. В 1999 г. старец Зосима был канонизирован и причислен к лику местночтимых святых.

Дальние восточные и северо-восточные пригороды Петербурга – это районы Волховский, Киришский, Тихвинский, Бокситогорский, Лодейнопольский, Подпорожский. Эта часть Ленинградской области выделяется своим большим религиозным потенциалом, здесь действуют 9 монастырей (5 мужских и 4 женских); в Тихвинском монастыре пребывает величайшая православная святыня – Тихвинская икона Божией Матери, почитаемая чудотворной.

Волховский районрасположен в бассейне нижнего течения рек Волхова, Сяси, Паши, Свири и небольших речек, впадающих в Ладожское озеро. Для района характерны низменные ландшафты: озерно-ледниковые, озерные, моренные. Рельеф района в основном плоский, его территория сильно заболочена, леса покрывают половину его площади. В Волховском районе есть месторождения торфа, известняков, керамических глин. В советский период в районе на р. Волхов построили Волховскую ГЭС и первый в стране алюминиевый завод. На территории Волховского района действуют 3 монастыря.

Волховская ГЭС

В 122 км от Петербурга, на берегу р. Волхов, расположен центр Волховского района город Волхов(50 тыс. чел.). По р. Волхов проходил в прошлом знаменитый торговый путь «из варяг в греки», на берегах этой реки были многочисленные новгородские поселения, жители которых занимались проведением кораблей через речные пороги. Из-за частых и опасных для кораблей штормов на Ладожском озере в обход его последовательно построили два канала на его южном берегу. В XVIII в. вместе с первым построенным в 1731 г. Ладожским обводным каналом длиной 104 км р. Волхов вошла в состав Вышневолоцкой водной системы. Вверх по р. Волхов барки тянули бурлаки. Созданная в 1811 г. Тихвинская водная система пролегла по территории современного Волховского района, ее важнейшей частью была река Сясь. После постройки в 1886 г. от р. Свирь и р. Сясь до р. Невы Новоладожского канала, заменившего старый обводной канал, значительно возросла роль Мариинской водной системы. В послевоенный период (после 1945 г.) Новоладожский канал стал использоваться главным образом для местных сообщений и для перевозки леса. Основная трасса Волго-Балтийского пути стала проходить по территории Волховского района только в нижнем течении р. Свирь. В начале ХХ в. по территории современного Волховского района прошла железная дорога, связавшая Петербург с Череповцом, Вологдой; на трассе этой дороги в 1904 г. возник пристанционный железнодорожный поселок Званка с паровозным депо и ремонтными мастерскими. На другом, правом, берегу р. Волхов была деревня Дубровник. В 1918 г. по плану ГОЭЛРО начали строительство Волховской ГЭС – первой ГЭС в советской России; тогда был создан новый поселок на правом берегу р. Волхов – Волховстрой. Около Волховской ГЭС (вступила в строй в 1926 г.) был (с 1929 по 1932 г.) построен первый в стране алюминиевый завод , работавший на базе местных тихвинских бокситов и электрической энергии. В 1932 г. на Волховском алюминиевом заводе был получен первый отечественный алюминий. Произошло слияние поселков Званка и Волховстрой, в 1933 г. образовался город Волховстрой, который в 1940 г. переименовали в Волхов. Город был сильно разрушен в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Под Волховом зимой 1941 г. была одержана одна из первых крупных побед , остановивших наступление фашистских войск к Ленинграду. Блокадному Ленинграду была нужна электроэнергия, но линия электропередачи из Волхова проходила по оккупированной фашистами территории. Был совершен геройский инженерный поступок. За 45 дней была проложена кабельная линия к Ленинграду длиной 140 км, из них 25 км по дну р. Волхов и 22 км по дну Ладожского озера. В сентябре 1942 г. электроэнергия из Волхова стала поступать в Ленинград. Полностью Волховская ГЭС была восстановлена еще во время войны. Около ГЭС установлен памятник ее главному проектировщику и строителю академику Генриху Осиповичу Графтио (1869–1949). В Волхове действует музей истории этого города.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Роман Добрый - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 2]](/books/50651/roman-dobryj-shef-sysknoj-policii-sankt-thumb.webp)