* * *

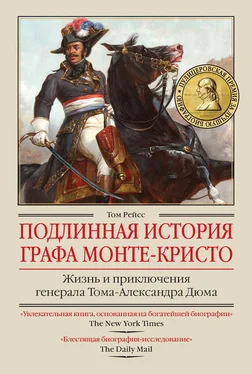

В 1750–1860-х годах, когда дядя Александра Дюма Луи де ля Пайетри служил в артиллерии [488]капитаном, а затем полковником, военное дело во Франции находилось в ужасающем состоянии. Как жаловался один из французских командующих, «я возглавляю банду воров [489], убийц, годных только для того, чтобы прогнать их сквозь строй. Они бросаются наутек при первом же выстреле и всегда готовы поднять мятеж… В распоряжении короля худшая пехота из всех, что есть под небесами, и притом с самой отвратительной дисциплиной. Способа командовать подобными отрядами просто не существует».

Вплоть до конца восемнадцатого века процесс «профессионализации» армии шел нерегулярно. Сотни лет стандарты профессиональной военной подготовки существовали только среди наемников, а эти люди сражались в одиночку или небольшими группами. В семнадцатом веке европейские солдаты все еще мало чем отличались от бандитов: они насиловали, мародерствовали и грабили мирных жителей так же усердно, как сражались с врагами. Население целых городов без особых раздумий подвергалось тотальному истреблению, и даже если солдаты пытались проявить хоть толику человечности, они по-прежнему грабили всюду, где только можно, потому что грабеж был единственным способом обеспечить продолжение военных операций, особенно во время затяжных военных кампаний. Поскольку большая часть Европы жила от урожая до урожая, по пятам за армией часто шел голод.

После ужасов религиозных войн, во время которых примерно треть населения Центральной Европы [490]была уничтожена, появились различные нововведения, призванные сделать армии менее непредсказуемыми и пагубными. Была введена воинская дисциплина в виде учений, деления на полки, форменной одежды. Самое важно – армии начали одевать и кормить солдат, чтобы последним не приходилось грабить, а также начали платить им вместо дележа захваченных трофеев. В результате европейские армии стали менее пагубными для своих. Ирония заключалась в том, что менее разрушительные войны можно было вести чаще – фактически более или менее непрерывно, с краткими паузами для крошечных изменений в составе коалиций. Поэтому между 1700 и 1790 годами Европа находилась в состоянии почти постоянного, хотя и вялого, конфликта. За этот период различные державы провели более пятнадцати войн, в которых на той или иной стороне почти всегда участвовала Франция.

В предыдущие столетия идея о вступлении в армию ради того, чтобы «послужить какой-либо стране», показалась бы нелепой (хотя традиционные ненависть и соперничество между нациями могли стать важным мотивом для тех, кто записывался в войска). Солдаты сражались, потому что боялись остаться без работы. В то время как офицерские чины были прерогативой дворянства, тянуть солдатскую лямку выпадало отбросам общества, и от солдат вряд ли ждали чего-то большего, чем повиновения приказам и несения службы без дезертирства. Каждая армия разработала замысловатые средства устрашения, призванные сохранить людей в строю, вроде излюбленного у британцев «деревянного коня» (жесткий деревянный бортик, на котором непокорный солдат сидел часами, в то время как к его ногам были привязаны мушкеты) или печально знаменитого прусского «прогона сквозь строй» (когда провинившегося рядового заставляли бежать между двух шеренг сослуживцев, каждый из которых бил его по мере продвижения). Во Франции семнадцатого столетия капитан все еще мог отрезать нос солдату, дезертировавшему перед битвой, а клеймение было распространенным наказанием.

Офицеры сражались за славу и честь своего социального слоя и своего рода. Вплоть до середины 1700-х годов офицерский патент считался социальной и финансовой синекурой, объектом наследования, фаворитизма или торговли. Для старинного «дворянства меча», предполагаемых потомков рыцарей, офицерский чин был способом поддержать родовую традицию; для нуворишей – средством повысить собственный социальный статус. Для монархии и государства это был способ получить доход – в сущности, налог. Самые престижные французские звания стоили сумму, за которую можно было построить огромный замок, и требовали даже еще больше денег, потому что покупатель в придачу к чину получал полк солдат, а их требовалось экипировать, и им нужно было платить. Бизнесмен, скопивший необходимое количество монет, мог сделать своего юношу-сына полковником, а десятилетнего мальчика – капитаном, хотя сначала еще нужно было приобрести дворянство для семьи [491].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Дюма - Граф Монте-Кристо [сборник litres]](/books/431076/aleksandr-dyuma-graf-monte-kristo-sbornik-litres-thumb.webp)