Один из выступавших отметил, что стихи Венцловы мог бы написать и доктор Живаго. На это Томас «посмел сказать, что его любимый поэт – Борис Пастернак, а романа он не читал, как и те, кто его осуждает».

Стихотворение Венцловы «Идальго», прочитанное на фоне этого собрания, забыть невозможно («нам суждены площади и трибуны, / Башни танков, веревка и пуля» [43]) [44]. Именно тогда, по словам самого поэта, началась его личная война с советской властью, которая в конце концов закончилась эмиграцией. [45]

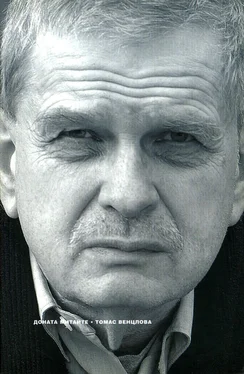

В то время Томас Венцлова кому-то напоминал князя Мышкина (Юдите Вайчюнайте, Людмиле Сергеевой), кому-то – смесь Дон Кихота и князя Мышкина (Каме Гинкасу), немецких романтиков (Натали Трауберг). И поэта, и его стихи отличали несоответствие среде, вызов, бросаемый могущественной власти.

В университетские годы Томас Венцлова стал более открытым. Сокурсники, съехавшиеся в университет со всей Литвы, сама специфика студенческой жизни заставили его «вылезти из книжного шкафа», сбежать от чрезмерной опеки родительского дома [46]. Жизнь стала богемной, возник круг друзей, с которыми Томас встречался в «Стойле Пегаса» – забегаловке с несколькими столиками, политыми дешевым вином. Появился игровой элемент, который был тогда очень важен. Так однажды несколько друзей организовали на горе Таурас свой поэтический вечер: «Читали что ни попадя, главное – чтобы звучали только хорошие стихи». [47]

В 1958 году Моркус с Чепайтисом купили кинокамеру «Пентака». Одно из их совместных произведений – восьмиминутный фильм «Мотылек», главным героем которого был Томас. Фильм являл собой своего рода пасквиль (так его назвал Чепайтис), но смеялись не над Томасом, а над советской идеологией. Снимали в Вильнюсе (Моркус) и в Москве (Чепайтис), монтировал Чепайтис. Снятый материал сопровождают надписи. Первая надпись: «По сокращенной неделе трудится пролетариат». Мы долго видим, как женщины в серых одеждах колют лед. Это московский эпизод. Далее показываются нарисованные мотыльки, после которых идут кадры мотыльковой жизни Томаса в Вильнюсе, в его квартире, городе, на горе Таурас, у старого лютеранского кладбища. Потом раскрытая книга. На развороте – портрет Антанаса Венцловы и надпись «Ох!». Видно, что мотылек далек от пролетариата. Затем Томаса наряжают в огромный деревенский тулуп, но надпись гласит: «Не спасет овечья шкура, видны волчьи ноги». Шуба-то коротковата. И с крестьянами мотыльку не по пути. Финальная надпись: «Не наш мотылек». Весной 1959-го фильм закончен, операторскую работу хвалит даже известный кинорежиссер Леонид Трауберг, отец Натали, в то время – жены Чепайтиса. [48]

Поскольку Советский Союз был милитаризированным государством, все студенты должны были получать и военное образование – юноши становились лейтенантами запаса, девушки – медсестрами. Весь учебный год проводились лекции по военному делу, летом – военные лагеря.

Когда Томас с друзьями попали в такой лагерь, им дали задание выпустить стенгазету. Появилась стенгазета «13 Швейков» (студентов было тринадцать). Но руководство не оценило юмора, разразился скандал. Стенгазету пришлось переделать – на этот раз пародия была менее явной. Подобные акции как бы подчеркивали дистанцию между советской реальностью, в которой как-то приходилось участвовать, и самовыражением: они создавали мир, параллельный официальному.

Еще в 1958 году в компании Томаса возникла мысль «создать небольшой лекторий» [49], в котором друзья читали бы друг другу лекции из той области современной западной культуры, в которой больше разбираются. Кружок удалось создать только в 1960 году, когда Томас уже окончил университет (весной). Молодые люди собирались у братьев Катилюсов или у тети будущего режиссера Гинкаса, где он тогда жил, и беседовали о важнейших явлениях западной культуры. К каждой встрече кто-нибудь подготавливал реферат по самой близкой ему теме. Томас рассказывал о Джойсе, Кафке, Сен-Жон Персе (тогда он перевел и несколько фрагментов его «Анабасиса»), Гинкас – о Мейерхольде и Ле Корбюзье. Кто-то рассказывал о Пауле Хиндемите. Дагне Якшявичюте хотела поставить силами кружка «Урок» Эжена Ионеско, но это не удалось. Гинкас вспоминает, как на стол ставили ритуальную (именно ритуальную, одну на шесть-семь человек) бутылку венгерского «Токая», которая символизировала Запад. «Пить литовскую или русскую водку было бы неправильно. „Советское шампанское“ означало бы измену идее», – мягко иронизирует Гинкас, вспоминая те годы. [50]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)