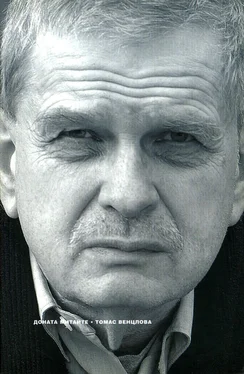

1 ...7 8 9 11 12 13 ...81 И в Москве, и позже в Ленинграде Томас Венцлова много общался с людьми, которых Борис Слуцкий, цитируя «Евгения Онегина», называл «архивными юношами». Они сидели целыми днями в архивах и библиотеках, рылись в старых журналах и альманахах и переписывали от руки все то, что надо бы перепечатать, вернуть в культурный оборот. «Архивные юноши» – это и Николай Котрелев, посещавший Зачатьевский переулок, и встреченные позже Леонид Чертков, поэт, переводчик и литературовед, Габриель Суперфин, работающий теперь в архиве «самиздата» в Бременском университете, Роман Тименчик, ставший одним из самых авторитетных исследователей творчества Анны Ахматовой. Эти люди совпали с Томасом и по интересам, и по уровню образования. Он мог спорить, например, с эрудитом Леонидом Чертковым – об употреблении некоторых слов в первом издании цикла стихов Владимира Нарбута «Аллилуйя». [61]

14 декабря 1959 года Томас Венцлова вместе с Натали Трауберг едут в Переделкино на такси, чтобы встретиться с Борисом Пастернаком. «Шепотом переговаривались – как войти в ворота с надписью „Прохода нет. Злая собака“. Написано было по-детски, почти неразборчиво. Рискнули и вошли, там было много снега и света. В дверях стоял и смотрел на нас седой человек с выразительным лицом, в домашней одежде, наверное, застигнутый в самый момент переодевания. И непохожий на стихи. Наверное, не такой великий: Бог жил в нем только потому, что он видел слишком много, не видя ничего. Честно говоря, не видел он и нас…» [62]Хозяин спешил в театр, разговаривали они в комнате, где на стенах висели рисунки отца поэта, Леонида Пастернака, и длился разговор примерно полчаса, не больше. Самое главное из того, что сказал Пастернак, Томас записал в дневнике: «Мы обращаем мысль на идейность, честное или бесчестное, а на самом деле-то главное деление на два ряда: во-первых, словесность, это может быть хорошо, интеллигентно, интересно, как Томас Манн, но словесность; второе – это уже то, что у Достоевского или Хемингуэя, мир замыслов, чувств, людей, собственный мир, и, чтобы достичь его, надо много работать, как Флобер или Толстой; у меня в стихах – крупицы этого, но все забивает, прямо сказать, белиберда; и в романе есть пустые места, но я стремился дать именно мир; а сейчас думаю, если буду много работать, будет лучше» [63]. Томас тогда собирался переводить ранние стихи Пастернака, к которым сам автор в то время относился весьма критически, и будущему переводчику пришлось защищать поэта от его самого. Натали Трауберг, слушавшая этот разговор, очень спешила домой кормить маленького сына. Она вспоминает: «Перебить их было невозможно. Оба говорили одновременно, очень поэтично и красиво, и я подумала, что они – люди одной породы, просто молодого Пастернака я не знала». [64]

Одним из центров тогдашней неофициальной культуры был дом художника Оскара Рабина в Лианозове. Он рисовал подмосковные бараки, и в его квартире, которая тоже располагалась в бараке, проходили выставки альтернативного искусства. Собирались там не только художники, но и поэты. Один из поэтов так называемой «лианозовской группы» Генрих Сапгир рассказывает: «Зимой собирались, топили печку, читали стихи, говорили о жизни, об искусстве. Летом брали томик Блока, Пастернака или Ходасевича, мольберт, этюдник и уходили на целый день в лес или поле» [65]. 30 мая 1960 года Томас Венцлова вместе с Владимиром Муравьевым был у Рабина. Там он впервые услышал стихи Бродского, а вернувшись в Москву, узнал о смерти Пастернака. Так в его жизни один великий поэт как бы заменил другого. Томас был на похоронах Пастернака, которые скороговоркой описаны в дневнике. Потом, до 1967 года, он дневника не ведет, будто после смерти Пастернака все кажется неважным. С Оскаром Рабиным и людьми его круга Венцлова общался и позже. Кстати, Томас приводил своих московских друзей-художников к литовским неофициальным художникам в Вильнюсе – Винцасу Кисараускасу и Сауле Кисараускене, примитивистке Ядвиге Наливайкене.

Томас Венцлова переехал в Москву в 1961 году, отчасти – спасаясь от внимания КГБ после разгона лекционного кружка самообразования, отчасти – стремясь к большей самостоятельности. Они прожил там четыре года. В Москву приезжало тогда немало литовских поэтов и прозаиков, но большинство из них присылал Союз писателей, учились они в Литературном институте под присмотром московского КГБ. Судьбы их складывались по-разному: кто-то стал послушным винтиком в советской системе, кто-то чувствовал неприязнь к империи, по мере сил знакомился с русской и другими культурами Советского Союза, приобретал друзей среди коллег разных национальностей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)