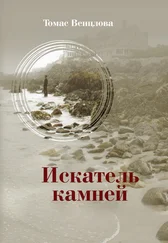

Тем не менее сам Томас все же решил стать филологом и 1 cентября 1954 года поступил на литуанистику – отделение историко-филологического факультета Вильнюсского университета. Основанный иезуитами в 1579 году университет в то время переживал не самый светлый период своей истории. Обучение в нем, как и повсюду в Советском Союзе, скорее напоминало идеологическую и военную муштру. Впрочем, было несколько профессоров, учиться у которых считалось удачей. Лексикограф Юозас Бальчиконис; языковеды Витаутас Мажюлис и Зигмас Зинкявичюс; Ричардас Миронас, преподававший санскрит и греческий; знаток Литвы ХVI и XVII столетий Юргис Лебедис; вернувшийся из сталинских лагерей Василий Сеземан, которому Томас сдавал логику; некоторые другие. Кроме того, атмосфера старого университета, в котором учились Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий (а в 1929—1934 годах и Чеслав Милош), его архитектура, библиотека сохраняли свою притягательность и неповторимость.

Построенные в разное время и соединенные в один ансамбль здания университета выглядели угрюмо и запущенно, но каждое из них было частью истории и культуры. «Ренессансный дворик Скарги напоминает площадь небольшого итальянского города. Классицистический двор Почобута – укромный и таинственный, там в марте-апреле тени голых веток падают на круглые башни обсерватории, расписанные знаками зодиака. Двор Сарбевия <���…> – самый старый, с готическими контрфорсами, посреди него зияет пустой потрескавшийся фонтан. Есть еще дворик Мицкевича: знатоки вам покажут окна поэта». [25]

Всего в университете – тринадцать двориков, и все разные. Бóльшая часть библиотечного фонда была недоступна для студентов и простых читателей, ведь самые ценные книги считались идеологически вредными для советского человека. Поэтому их брали только в закрытых спецфондах по специальному разрешению. К учебе Томас относился очень серьезно, «каждый день сидел в университетской библиотеке до десяти или одиннадцати часов вечера» [26]. Примерно в 1956 году, после событий в Польше, он овладевает польским, чтобы узнавать новости из гораздо более смелых польских газет. Позже польский язык стал своеобразным эсперанто для людей Восточной Европы, оппозиционно настроенных к коммунистической власти [27]. Польская печать была либеральнее, кроме того, на этот язык переводили больше западноевропейской литературы, чем на литовский или русский. Польский приоткрывал окно в мир.

В это время Томас также учит английский и немецкий языки. Вместе с приятелем он даже ищет раввина, «чтобы нас обучил древнееврейскому языку, но разве найдешь раввина в послевоенном Вильнюсе?» [28]Он серьезно интересовался не только литературой и языками, но и современной музыкой, искусством и многим другим: «Попробовал <���…> просмотреть „Введение в метаматематику“ Клини, но книга явно требует усидчивости». [29]

В годы студенчества Томас Венцлова изучает и западную, и русскую литературу (в дневнике – имена Поля Валери, Джорджа Оруэлла, Хенрика Ибсена, Фридриха Дюрренматта, Гийома Аполлинера, Томаса Стернза Элиота, Шарля Бодлера, Джеймса Джойса, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Николая Гумилева и других авторов, приводятся характеристики прочитанного). Он совершенствует немецкий язык, изучает философию (Фридриха Ницше, Бертрана Рассела, Иоганна Готлиба Фихте).

В дневнике 1958—1960 годов особенно много записей о Франце Кафке. В 1959 году Антанас Венцлова купил «Замок» Кафки на польском языке. «На книжную базу, – пишет Томас, – пришло несколько книг. Две по специальной резолюции попали в книжный магазинчик ЦК, где их получили папа и Межелайтис. Другие были списаны и сожжены (XIV век!). Еще несколько разделили между собой работники базы, читают и хвалят. Но у них достать трудно». [30]

Другими словами, Кафка кажется особенно опасным писателем (книги даже сжигают), но своим людям читать можно (Антанасу Венцлове и Эдуардасу Межелайтису, будущему лауреату Ленинской премии).

В 1963 году на собрании Союза писателей Антанас Венцлова рассказывает о беседе с одним «талантливым и начитанным юношей» (не с сыном ли?), который не хочет «активно участвовать в жизни», и как пример приводит Пруста и Франца Кафку, «любимого всеми модернистами Франца Кафку, который почти всю жизнь корпел на какой-то мелкой службе и создал гениальные творения».

Венцлова продолжает: «Да, товарищи, были и Пруст, и Кафка – несчастные художники капиталистического общества, наделенные огромным талантом и обреченные из-за болезней и других тяжелых условий на одиночество и самокопание. Они мучительно создавали свои творения, преодолевая недуги и безысходную изолированность от общества. Но эти трагические исключения нельзя считать правилом». [31]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)