Очень скоро это произошло и с Томасом Венцловой. Его участь была решена, поскольку он вел себя на Западе как член Хельсинкской группы. 23 августа 1977 года советский консул выслал ему из Сан-Франциско письмо, в котором сообщил, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июня 1977 года он лишен гражданства СССР «за действия, порочащие звание советского гражданина». На это в своем заявлении для печати и радио Томас ответил: «Советского гражданства лишены Александр Солженицын, Владимир Максимов и Валерий Чалидзе, чьи имена успели стать символами гражданского мужества и достоинства. Я горжусь тем, что и мои скромные усилия поставлены решением советских властей в тот же ряд. Значит, я не так уж плохо исполнял свой подлинный гражданский долг. <���…> Между прочим, я не являюсь лицом без гражданства. У меня есть иностранный паспорт Литвы. Для литовца это естественнее, чем советский паспорт» [201]. Неповоротливая советская бюрократическая машина только через год издала еще один приказ «Об изъятии книг Т. Венцловы из библиотечной и торговой сети» [202]. В книжных магазинах этих книг уже давно не было, а большие библиотеки были вынуждены перенести их в так называемые спецфонды, недоступные для рядового читателя. Часть экземпляров, которые были в малых библиотеках, верные читатели спасли от уничтожения – попросту присвоили. Попытка изъять книги сделала их еще более актуальными.

В Литве на эмиграцию Томаса Венцловы реагировали по-разному. Хельсинкская группа надеялась, что он использует свои широкие связи для помощи литовскому диссидентскому движению. Поэт Марцелиюс Мартинайтис воспринял выталкивание Венцловы из страны как грустный диагноз тогдашней жизни. Он пишет в дневнике: «Если поэт уезжает на чужбину, значит, что-то нехорошо не только в стране, но и в нас. <���…> Когда осуждают убийцу, ему можно защищаться или можно его защищать. Но этого права нет у поэта, осужденного советским трибуналом. Все делается для того, чтобы ни одно его слово не достигло свободных людей, чтобы исчезли его следы и тексты, которые могли бы прославить его эпоху, ее людей и культуру» [203]. Кстати, Мартинайтис был почти единственным писателем, который не боялся здороваться с Томасом после открытого письма ЦК. На вопрос, не опасается ли он за последствия, Мартинайтис ответил: «Напротив, для меня это честь» [204]. Было и другое: некоторые обвиняли и Венцлову, и уехавших раньше Юрашасов чуть ли не в измене родине. Упрекали в том, что ему и так больше других разрешалось, как сыну Антанаса Венцловы, – работал бы себе в рамках дозволенного, так нет, хочет невесть чего. Соглашавшиеся на компромисс с трудом понимали несогласившегося. Алдона Лиобите, писательница старшего поколения, просто переживала, что из Литвы уезжают светлые люди: «Мне жалко, что Томас нас оставил. Ходил, загребая одной ногой внутрь, сам с собой разговаривал. Может, не находил тут другого такого интеллектуала, вот и говорил соло. Вильнюс потерял красочную фигуру, культурная жизнь – интеллектуальную закваску. Что ж, перейдем на простые дрожжи, и будут у нас опавшие пироги» [205]. В официальной прессе фамилию поэта упоминали только в связи с его несоответствием здоровому советскому обществу. Было напечатано несколько гневных, явно заказных памфлетов. Даже в вышедших в 1988 году «Воспоминаниях об Антанасе Венцлове», солидной книге в 442 страницы, имя Томаса как бы между прочим упоминается только пять раз, будто сын был маленьким и незаметным эпизодом в жизни отца. Томас Венцлова, как и другие не угодившие советской власти люди, должен был просто исчезнуть.

Бродский был настолько уникальным, единственным, что эту самобытность ему было трудно нести. Он искал похожих на себя, искал близнеца, двойника. В России он такого не встретил, а поскольку не знал литовского языка, пытался его увидеть во мне.

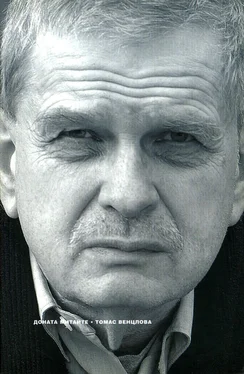

Томас Венцлова

Хотя у Томаса Венцловы и Иосифа Бродского были общие друзья и они много слышали друг о друге, поэты долго не были знакомы лично. Они познакомились в августе 1966 года, когда Бродский первый раз приехал в Литву. Его пригласили братья Катилюсы и Андрей Сергеев. Томаса тогда в Вильнюсе не было. Вернувшись позднее, он пришел на улицу Леиклос. Свидетель их первой встречи, Ромас Катилюс, рассказывает, что, когда поэты пожимали друг другу руки в коридоре их квартиры, ощущалось не только дружелюбие, но в известной мере и напряжение [206]. Ромас добавляет: из этой встречи возникла «та особенная, прекрасная связь, которая протянулась с того дня еще на тридцать лет». [207]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/176315/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz-thumb.webp)