Растревоженный покинул я венское Центральное кладбище. Возвратившись к себе в квартиру, я обнаружил официальное письмо. Отправителем была канцелярия австрийского президента, в которую за пару месяцев до того я подавал прошение о получении разрешения на бессрочную визу, так как и по сей день своим (на какой срок, все еще неясно) венским пребыванием я обязан исключительно усилиям школы Рудольфа Штайнера и моей деятельности там. Письмо венчалось краткой фразой: «Для получения бессрочной визы предпосылок еще не имеется».

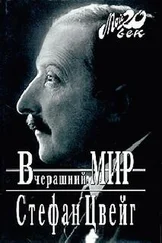

Я пока не очень хорошо разбираюсь в австрийских законах. Я просто задал себе вопрос: что же жене и мне должно было угрожать в России, чтобы получить эту окончательную австрийскую помету в паспорте? И я вспомнил об инциденте со Стефаном Цвейгом, когда в 1940 году в Англии он подал прошение о точно таком же разрешении. Ответ, который он получил тогда от английских властей, отличался лишь незначительно от того, который получил я. И я восстановил в памяти те строки, которые он написал уже в Англии в день, когда разразилась Вторая мировая война.

Цитата: «Опять кончалась одна эпоха, опять начиналась другая. Мы молча стояли в комнате, вдруг ставшей тихой, как дыхание, и избегали смотреть друг на друга. Снаружи доносилось беззаботное щебетание птиц, предававшихся под теплым ветром легкомысленной любовной игре, и в золотом блеске света шелестели деревья, словно их листья, как губы, хотели нежно прикоснуться друг к другу. Она опять ничего не ведала, древняя мать-природа, о тревогах ее созданий». Конец цитаты. Я не досадую на мать-природу, я не сержусь (как, возможно, тогда Стефан Цвейг) на всесильную, слишком часто отнюдь не человеколюбивую бюрократию, которую люди создали для обращения друг с другом. И хотя я совсем далек даже от мысли сравнивать себя со Стефаном Цвейгом, но разве – с другой стороны – не побуждало и меня, как уже было упомянуто, здесь, в Вене, страстное желание не только получать, но в первую очередь – давать?

Школа Рудольфа Штайнера по меньшей мере давала мне такое чувство, позволяла каждый день ощутить заново. К примеру, когда с учениками мы читали, анализировали и учили наизусть небольшие тексты русских классиков; для своих старшеклассников я вольно перевел около сотни стихов, и с помощью родителей прямо в школе мы издали мою двуязычную антологию «Молитва в русской поэзии»; или когда я садился дома и – да простит меня Гоголь! – сокращал и подгонял его «Ревизора» под нужды школьного театрального спектакля (разумеется, на русском языке). Даже не знаю, шла ли когда-нибудь в Вене подобная постановка «Ревизора» на русском языке, но мне было совсем не важно. Главное, здесь это мог сделать только я и тем самым хоть немного отблагодарить за понимание и поддержку, которые мне были оказаны до тех пор. И так же рассматривал я свои выступления в Венском литературном обществе, когда, к примеру, я делился своими – разумеется, субъективно окрашенными – наблюдениями о культурно-исторических параллелях и сходствах между старой Веной и старым Санкт-Петербургом. Сопоставления проводились от Пушкина до Грильпарцера, от Рубинштейна до Густава Малера, от Росси до Фишера фон Эрлаха или от давнишних венских органистов до санкт-петербургских.

Конечно, я испытал разочарование оттого, что у меня еще (или вообще?) не было оснований для бессрочного пребывания в Вене и Австрии. Тем более что за это время мне довелось повстречать несколько русских ребят (ребят проворных и себе на уме), которые без больших усилий, обладая неведомыми мне связями, эту вожделенную отметку в паспорте уже давно получили. Однако я в конечном счете успокоился, вполуха и с горькой самоиронией прислушиваясь к арии из штраусовской «Летучей мыши»: «Счастлив тот, кто в силах позабыть, что сам не может изменить». Я сожалею лишь, что почти не находил времени на новые переводы, хотя понимал, что в нынешней ситуации в России совсем не до чтения новинок иностранной литературы.

И все же, кроме школы, находились и другие профессиональные занятия, а однажды – даже за пределами Вены и Австрии. У берлинского режиссера Томаса Куфуса появился новый проект фильма, совместного с Россией. Знаменитый ленинградский, пардон, петербургский кинорежиссер Александр Сокуров задумал фильм о Достоевском в Германии. Томас спросил, не хотел бы я участвовать в качестве переводчика на съемках. Разумеется, я хотел. Но мне требовалось на это время освобождение от работы в школе, которое я затем получил исключительно благодаря пониманию моих коллег и готовности помочь и подменить меня. При всей моей симпатии к Томасу Куфусу и Александру Сокурову, пожалуй, мне не следовало браться за эту связанную с напряжением и переездами работу – как это я знаю сегодня. Но меня, с моей многолетней несчастной любовью к театру и кино, вдохновило это путешествие по немецким городам (от Рура до Баден-Бадена), буквально окрылила атмосфера съемок, даже если дни были длинными, а ночи все короче. Спускаться в штольню рудника под неземную мелодию малеровской «Песни о Земле», с ее пламенным «А ты, человек, как долго ты живешь! И смиренным непостижима ни жизнь, ни смерть», или стоять на съемках в казино Баден-Бадена, за игральными столами которого некогда сидел Достоевский и воспаленными глазами следил за вращающейся рулеткой. Не переоценил ли я свои силы?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу