Я освоился в новой обстановке, бесспорно, гораздо быстрее, ведь у меня буквально с первого дня была работа и, к счастью, не было никаких проблем с языком. Тем не менее я был и все еще остаюсь чужим в этом, разумеется, не своем, но поразительно родном городе. Мое родимое пятно – и здесь, в Вене, пусть совсем по-другому, – дает о себе знать. Отметина, которая выделяла меня в Советском Союзе, где я был чужим в собственной стране, делала меня приметным каждому русскому как нерусского. И если там моя внешность могла вызывать некоторые сомнения по поводу моей национальности, то моя на все сто процентов нерусская фамилия давала самую очевидную определенность. Ведь любой представитель власти – от самого мелкого чиновника до высочайшего чина – был уже с детства, в октябрятах, пионерах и комсомольцах, что называется, натаскан везде и всюду с быстротой молнии реагировать на это запрограммированное на дискриминацию отличие в фамилии. Неудивительно поэтому, что здесь, в Вене, скажем в наземке, по дороге в школу, я ощущал себя довольно долгое время подавленным. Было такое чувство, будто мне следует затаиться и не бросаться в глаза другим пассажирам, даже если те проявляли по отношению ко мне полное равнодушие.

Венская школа, базирующаяся на антропософских принципах ее покровителя Рудольфа Штайнера, в которой я теперь знакомлю австрийских детей и подростков с русским языком и – насколько это возможно в рамках урока – с русской классической литературой, была для меня, знавшего до тех пор лишь закореневшую доктринерскую советскую систему образования, настоящим раскрепощением. Непривычна и удивительна сама процедура приема в эту школу. Здесь все решает не какая-то мифическая инстанция или руководящий чин – здесь практикуют опыт Венской филармонии, где в приеме нового члена оркестра решающий голос имеют все музыканты. В этом месте я впервые ощутил неподдельные терпимость и снисходительность, которые отличают состоящий отнюдь не только из австрийцев педагогический коллектив.

Я был чужим, новичком и во многих отношениях еще беспомощным, но здесь не было, можно сказать, никого, кто бы не понимал моего положения – прежде всего моей финансовой ситуации. И таким образом, я получил (хотя оклады учителей роскошными не назовешь) с самого начала более высокий оклад, чем некоторые коллеги в школе. Они видели, что я в нем нуждаюсь, что для меня поначалу важен был каждый шиллинг; и они помогали мне – не только в школе. Они заботились также о том, чтобы в квартире, которую предоставила мне школа, было по меньшей мере самое необходимое: спальные места и принадлежности, стол, стулья и даже телевизор – все, что надо человеку, приехавшему в чужую страну со скарбом чуть большим, чем ручная кладь. «Как ваши дела? Справляетесь ли вы со всем? Что мы можем еще для вас сделать?» Не знаю, как часто я слышал эти вопросы в свои первые венские месяцы или по меньшей мере ощущал их невысказанными.

Конечно же, я ценил это участие во мне, ведь я нуждался в помощи. И тем не менее я все равно казался себе экзотической птицей, случайно залетевшей сюда, – этаким попугаем, вырвавшимся на волю из своей клетки. И вот теперь слегка потрепанный и несуразный попугай этот все никак не мог взять в толк, что же поделать со всей этой безграничной свободой, на которую он тоскливо глядел до того сквозь прутья ненавистной клетки. Несколько раз меня и жену приглашали к себе Кнойкеры на ужин с вином и приятными разговорами, и мы уносили с собой толику той замечательной приподнятой атмосферы, которую в этих кругах еще чтут, в нашу маленькую квартиру, сидели за кухонным столом, пили чай и говорили тем не менее снова о Ленинграде.

Рассказывать о Ленинграде, о России – этого тоже ожидали от меня в Вене, и я это понимал. Хотели знать, понимать, что там происходит, даже если я и сам не всегда все понимал (как, например, слишком спешное, с моей точки зрения, переименование Ленинграда в Санкт-Петербург). «Разве, – спрашивал я себя, – так уж необходима была такая торопливость? Чтобы хоть как-то попривыкнуть, сначала городу следовало походить минимум десяток лет Петроградом». Но кого это беспокоило здесь и кого это задевало там?

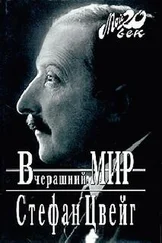

По сегодняшнему Петербургу не разгуливают ни князь Мышкин Достоевского, ни проливший кровь Раскольников, как по сегодняшней Вене не совершают прогулки герои Стефана Цвейга, или Франца Верфеля, или Йозефа Рота; хотя как здесь, так и там иногда мерещится, что повстречался именно с этими героями – ангелами доброты и кротости и злодеями. Ностальгические ощущения начитанного человека? Возможно. Иногда от них никуда не денешься, и не обязательно быть книгочеем.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу