В формальном построении этих пьес есть нечто общее: они все написаны на ¾, единицей движения в них является целый такт, а четыре такта представляют собой как бы один большой такт.

Данному скерцо присуща одна особенность, проведенная Шопеном сознательно, а может быть, и бессознательно: сущность ее заключается в том, что на протяжении всей пьесы доминантному соль-диез постоянно предшествует, противостоит, сопротивляется верхняя ступень — ля — и иногда даже не разрешается в него. Если мы проследим все скерцо от начала до конца, мы всюду увидим это ля , предшествующее соль-диез в первой теме (прим. 215).

В репризу Шопен тоже долго не входит, застревая на этом ля; в коде опять то же. Это ля, предшествующее соль-диез, надо постоянно ощущать как напряжение.

Начало не должно звучать как легкие фигурки, их нельзя играть торопливо; я должен сразу, с этого вступления почувствовать, что начинается какая-то драма.

Ритм (прим. 216) должен всегда звучать четко, а то часто третья четверть «проскакивает». В 35-м такте на октаве надо немножко раньше снять педаль, чтобы я почувствовал нижнее соль-диез в следующем аккорде (прим. 217).

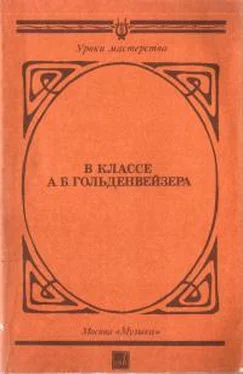

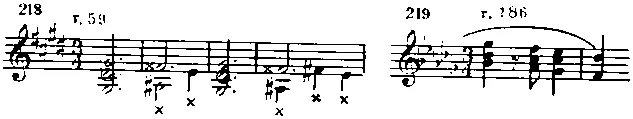

Здесь главный голос — средний (прим. 218).

В хорале средней части после четырех тактов всегда имеется остановка, заполненная движением восьмых. Надо представить себе мелодическую линию так, чтобы каждый четырехтакт не был обособленным, чтобы возникло ощущение, что хотя линия и прерывается, но потом она же опять продолжается. В связи с этим фигурка, заполняющая остановку, не должна играться в другом темпе. Между тем, поскольку здесь трудно попасть сразу в верхний регистр, пианисты обычно позволяют себе немного «переждать», зато потом начинают играть гораздо скорее, и получается непонятная чепуха! Чтобы почувствовать единую непрерывную линию, хорал полезно поиграть отдельно, без заполнения остановок.

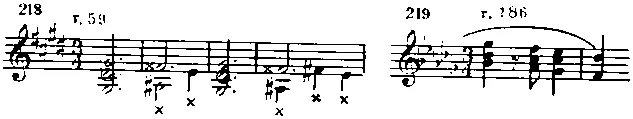

В следующих тактах (прим. 219) не надо забывать, что это тот же хорал, а то часто вдруг играют здесь «scherzando»... На пассажах во время хорала надо подчищать педаль мелкими движениями ноги.

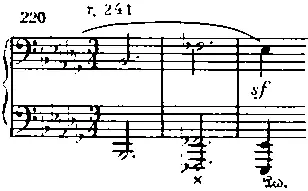

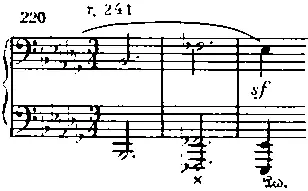

Фа-бемоль надо взять очень полнозвучно, после чего октава ми-бемоль в басу тоже должна прозвучать очень полно и остаться на педали:

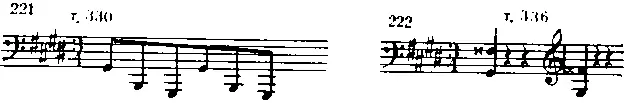

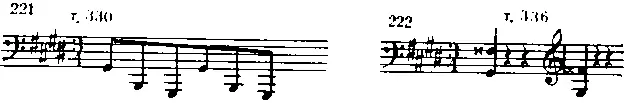

Восьмые (прим. 221) сыграть немножко зловеще, и потом надо показать большие септимы (прим. 222) в левой руке:

Часто забывают об одном из основных принципов: ритм надо держать той рукой, в которой меньше нот.

Написанные Шопеном акценты не следует преувеличивать, но делать их все-таки надо, они-то как раз и придадут музыке ритмическую устойчивость.

Шопен. Соната h-moll

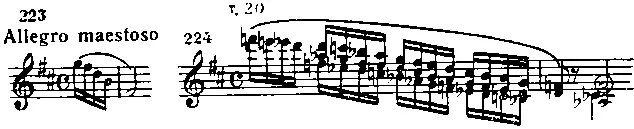

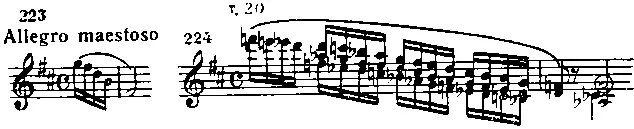

Первая часть. После этого мотива (прим. 223) не надо с таким напором играть заканчивающие его аккорды, их лучше несколько смягчить. А аккорды non legato в третьем такте — играть ближе к клавишам, чтобы не было чрезмерного «хлопанья руками».

Октава си (в т. 8) должна прозвучать отдельно и от предыдущего и от последующего.

Неожиданное отклонение в B-dur (т. 18) не должно пройти незаметно; триольное движение восьмых следует играть несколько s ostenuto, спокойно, без торопливости.После спускающегося ряда секстаккордов надо взять поярче это фа (прим. 224).

Шестнадцатые в этом мотиве (прим. 225) — не переводящие, а разрешающие. Хроматическая гамма (в следующем такте и дальше) часто стремится все заглушить, а хочется слышать не ее, а дуэт на ее фоне.

Триольное движение в Es-dur не надо торопить (т. 30); синкопированные же вступления верхнего голоса — рельефно подчеркивать.

Во второй теме надо поискать звучность левой руки: она должна быть очень текучей, плавной, не дергающейся, педальной, а на ее фоне совершенно свободно должен звучать декламационный верхний голос; первый звук его надо «положить» так, чтобы он «пронесся» (надо всегда чувствовать значительность первого звука!). Обычный недостаток при исполнении этой темы — толчок на второй ноте (прим. 226).

Читать дальше