Как мы уже сказали, его манеры сохранили кое-что от военного мундира, в котором он прожил почти двенадцать лет. Женщине он мог нравиться, потому что для женщины порядочность и элегантность составляют уже большую долю красоты, но мужчина нашел бы его, пожалуй, напыщенным, важным, натянутым, одним словом, – фатом.

Впрочем, это чрезмерное, почти утрированное стремление быть комильфо навлекло на него две неприятности, из которых он вышел мужественно и с необыкновенным хладнокровием.

Первая неприятность, приключившаяся с ним, разрешилась тут же, на месте, на шпагах, причем противник Марана получил серьезную рану.

Другой случай должен был разыграться 22 числа того же месяца, но Маран попросил десятидневной отсрочки: целью этой отсрочки были банковские расчеты 30-го числа. Окончив их 30-го числа, Маран написал своему противнику, что, так как отсрочка истекает на следующий день, он готов к услугам своего противника, где и когда ему будет угодно. Противники выстрелили разом на расстоянии 30 шагов: Маран получил рану в ногу, его противник был убит наповал, и все это так спокойно, что ни одна складочка не измялась на белом галстуке Марана.

Никогда не говорил Маран об этих двух случаях и, казалось, не любил, чтобы ему о них напоминали. Что же касается его искусства драться на шпагах или на пистолетах, он никогда не пускал его в дело, исключая эти два случая, и без этих двух дуэлей, конечно, никто не знал бы, даже в близком к нему кругу, что он умеет взяться за шпагу или пистолет. Говорили, что у него был фехтовальный зал и другой – для стрельбы в цель, куда входил только его слуга, фехтовальный же зал посещал старый итальянец Кастелли, который давал уроки первым фехтовальным учителям в Париже.

Маран был, наряду с Ротшильдом, Лаффитом и Агадом, одним из самых знаменитых банкиров в Париже, если не самым богатым, то, во всяком случае, самым отчаянным. Упоминали о его финансовых операциях, отличавшихся необыкновенной смелостью, блеском, счастьем и гением.

Когда он достиг административной зрелости, он был послан в парламент своим департаментом, куда он был избран большинством голосов, доходящим до единодушия. Два года тому назад, после трехлетнего молчания, он произнес речь о свободе прессы, которая доказывала, что он изучил древних и современных ораторов так же тщательно, как стратегов и экономистов.

Закадычный друг Бенжамена Констана, Мангоэля и Лафайета, он держался левой стороны и, казалось, стоял под знаменами Казимира Перрье и Лаффита.

Какое же было это знамя?

На этот вопрос трудно было сразу ответить. Тем не менее, люди, которые имели возможность быть посвященными в текущие дела, уверяли, что это знамя представляло идею посредничества между республикой и неограниченной монархией, что знамя поднято было принцем, который осторожно, скрываясь в тени, много трудился над ниспровержением существующего порядка. Очевидно, что существовали оттенки между мнением генерала Лафайета, который представлял монархическую республику с конституцией 89 года, и мнением Марана, который, если он действительно был агентом принца, ратовал за монархию демократическую, с применением положений 1815 года.

Впрочем, легко было узнать убеждения того и другого, если взять в соображение те несколько слов, которыми они только что перекинулись.

– Вы предупреждены о том, что делается там, генерал?

– Да, австрийские деньги идут в гору.

– Вы за понижение или повышение?

– Нет, я остаюсь нейтральным.

– Это ваше мнение или ваших друзей, банкиров?

– Это всеобщее мнение.

– А лозунг?

– «Оставьте их!..» Вы видели принца?

– Да.

– Известили вы его об этом движении? У него, кажется, есть дела с домом Акроштейна и Ескелес?

– Там большая часть его богатства.

– Будет ли он за или против?

– Нет. Как и вы, он предоставит дела их течению, – сказал Маран.

– Это самое лучшее и осторожное, – ответил генерал Лафайет.

И оба, начиная с этой минуты, наблюдали за движением с самым глубоким вниманием, хранили упорное молчание.

В пяти или шести шагах от генерала и банкира, четыре привлекательных молодых человека, выслушав с уважением несколько слов, сказанных им Беранже, отступили назад и стали говорить вполголоса именно в ту минуту, когда гроб вносили в церковь.

Эти четыре молодых человека были наши друзья – Жан Робер, Людовик, Петрюс и Жюстен. Они искали глазами посреди всей этой толпы кого-то, надеясь встретить его здесь, но, как видно, все их старания оставались тщетными. Наконец они его заметили в числе вошедших за гробом.

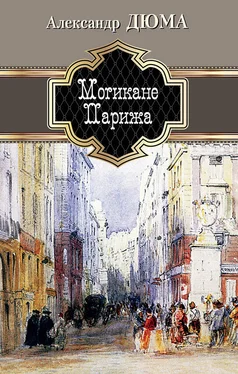

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу