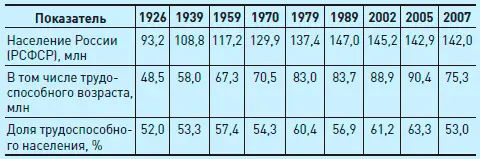

Трудовые ресурсы в России, или сколько нас останется к 2050 году

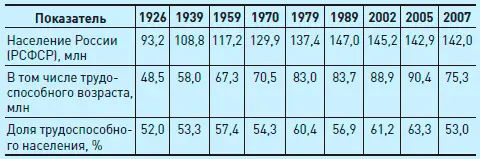

В России численность населения на 1 января 2007 г. составляла 142,2 млн чел., однако уже к 1 июля 2007 г. этот показатель сократился (по данным ЦРУ США) до 141,3 млн чел. Согласно исследованиям Фонда ООН, в области народонаселения в России продолжается демографический кризис. С 1991 г. прекратился рост населения в стране. Смертность в 1,5 раза превышает рождаемость. Коэффициент смертности в 2006 г. составил 16,04 на 1000 чел. (23-е место в мире) против 10,92 по коэффициенту рождаемости (178-е место в мире). При этом численность трудоспособного населения сократилась до уровня 1939 г.

Коэффициент суммарной рождаемости в России не превышает 1,4, тогда как для простого воспроизводства населения данный показатель должен составлять 2,15.

Как отмечают специалисты, особенностью России является сохранение уровня смертности, характерного для развивающихся стран, в то время как рождаемость находится на уровне развитых европейских стран. При этом следует учитывать, что сокращение численности населения в России отчасти сдерживается иммиграцией из стран СНГ. В настоящее время правительством предпринимаются попытки решить демографическую проблему путем принятия ряда ряд мер по стимулированию рождаемости, включая закон о «материнском капитале», однако специалисты высказывают сомнения, что данные меры способны существенно повлиять на ситуацию. По самым оптимистичным демографическим прогнозам, к середине нынешнего века численность экономически активного населения в России сократится более чем на четверть (это 20 млн чел.), а по общему наличному населению страна переместится с нынешнего 8-го места на 15-е в мире, пропустив Нигерию, Конго, Мексику, Филиппины, Эфиопию, Уганду и Египет. По мнению российских экспертов, дефицит трудовых ресурсов в условиях долгосрочного устойчивого роста экономики может быть преодолен только на основе повышения производительности труда, а не за счет экстенсивного расширения трудовых ресурсов в форме трудовой иммиграции.

Источники: Горянин А. Миграционная ловушка // Эксперт, № 18, 2006, с. 59–60; Ивантер А. Конец трудоизбыточной эпохи // Эксперт, № 18, 2006, с. 63; www.gks(Росстат), www.rbc(РБК. Рейтинг 25.06.2007)

Деление ресурсов на экономические и свободные не носит постоянного характера, а зависит от сложившейся экономической ситуации. Так, в результате ухудшения природной среды и обострения экологических проблем некогда свободные ресурсы (например, чистая питьевая вода) могут со временем стать редкими и превратиться в экономические. Кроме того, при различных обстоятельствах один и тот же ресурс может выступать и как свободный, и как экономический. Например, песок в строительном карьере и на морском побережье.

Ограниченность экономических ресурсов носит не абсолютный, а относительный характер. Она заключается в принципиальной невозможности одновременного и полного удовлетворения всех потребностей всех членов общества.

Ограниченность ресурсов не зависит и от абсолютного объема и наличия рассматриваемых благ и услуг. Богатейшее в ресурсном отношении общество и бедное островное государство, мелкий предприниматель и крупная транснациональная корпорация, преуспевающий бизнесмен и привокзальный бродяга ограничены в своих возможностях, хотя, естественно, можно говорить о разной степени этой ограниченности. Ограниченность ресурсов относительна в сопоставлении с нашими потребностями.

Очевидно, что если бы все ресурсы были свободными, то не возникала бы задача их оптимального распределения и использования, а следовательно, отпала бы необходимость в экономических исследованиях и экономической теории как науке.

Экономические ресурсы (их также называют факторами производства) традиционно подразделяются на следующие составляющие:

• трудовые ресурсы, или труд;

• инвестиционные ресурсы, или капитал;

• природные ресурсы, или земля;

• предпринимательский талант, или предпринимательские способности;

• информация;

• знания, или управленческие способности.

Труд представляет собой целесообразную деятельность человека по созданию экономических благ, проявление совокупности его умственных и физических способностей.

Инвестиционные ресурсы, или капитал, включают в себя всю совокупность созданных прошлым трудом человека благ. К капиталу (а точнее, к реальному капиталу) относятся здания, сооружения, станки, машины, оборудование, инструменты и т. п., используемые для производства и транспортировки товаров и оказания услуг потребителю.

Читать дальше