Во-первых, энергия промышленной контрреволюции неумолимо толкала к усилению власти национального государства. Это действительно так, несмотря на интернациональную ориентацию наиболее сильного и влиятельного из всех участников контрреволюционного движения – марксистского социализма. Сам Маркс был несомненным космополитом: он представлял себе грядущую социалистическую революцию и последующий пролетарский рай как явление всемирного масштаба, которое покончит с династическими, государственными и национальными противоречиями столь же радикально, как и с исторически непреложными классовыми. Его не привлекала идея усиления существовавших государств, которые он заклеймил как орудия капиталистической эксплуатации.

Вспомним, однако, что главным вкладом Маркса в промышленную контрреволюцию была теоретически и исторически влиятельная концепция, обосновывающая, почему коллективизм неизбежен. А вот о том, как коллективизм будет работать на практике, Марксу почти нечего было сказать, и еще меньше он мог повлиять на реальный ход событий. Всемирного восстания пролетариата так и не произошло. А без этого события, на которое возлагалось столько надежд, всепоглощающее стремление к централизации, для рождения которого Маркс столько сделал, ухватилось за инструмент, который оказался под рукой, – за национальное государство.

Возьмем для примера судьбу немецкой социал-демократии. Их первыми вождями были ортодоксальные марксисты, проповедовавшие мировую революцию, а не отечественный этатизм. Однако со временем успех на выборах подпортил чистоту доктрины социал-демократов. В 1890-е гг., после того как их ошеломляющий успех на выборах в рейхстаг ускорил уход Бисмарка в отставку и отмену закона против социалистов, новые лидеры, такие, как Георг Фольмар и Эдуард Бернштейн, толкнули партию к «ревизионизму», иными словами – к поддержке постепенных реформ и сотрудничеству с государством. Приручение социал-демократов достигло кульминации в августе 1914 г., когда все члены партийной фракции в рейхстаге проголосовали за военные кредиты для кайзеровской армии.

Между тем многие из вновь возникающих движений за централизацию с самого начала брали курс на национальное государство. Эдвард Беллами, например, называл свою философию национализмом, чтобы отличить ее от социализма в марксистском духе. В Великобритании фабианцы отстаивали постепенные реформы и политическую стратегию «проникновения», или работы через уже утвердившиеся политические партии. А в Германии «государственные социалисты» демонстрировали несгибаемую преданность национальному государству. В этом отношении типичным примером может служить Густав Шмоллер, объявивший государство «самым возвышенным этическим институтом в истории» {102}.

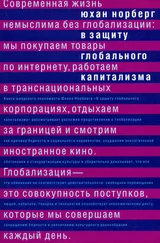

Более того, растущий энтузиазм по поводу национального планирования экономики в основе своей был враждебен новому международному разделению труда. В конце концов, если внутри страны централизованное принятие решений эффективнее рынков, зачем продолжать терпеть международные рынки? Наилучшие планы, задуманные государственной властью, будут расстроены нерегулируемым притоком и оттоком товаров и капитала. Что пользы устанавливать минимум заработной платы в отдельной отрасли, если рабочие, ради которых это сделано, теряют потом работу из-за конкуренции более дешевых иностранных товаров? А как быть, если власти задумали развивать перерабатывающую промышленность, а отечественные производители сырья предпочитают экспортировать его по более высокой цене, вместо того чтобы дешево продавать дома?

Так начал формироваться еще один коллективистский аргумент в пользу протекционизма. Чтобы регулировать экономическую жизнь страны из единого центра, связи с внешним миром также необходимо держать под контролем. Излагая свое видение «националистической» утопии, Эдвард Беллами занял вполне определенную позицию в этом вопросе:

Страна просто не импортирует того, что, по мнению правительства, не требуется для общего блага. В каждой стране есть бюро иностранной торговли, занимающееся внешней торговлей. Например, американское бюро оценивает, что в данном году Америке потребуется такое-то количество таких-то французских товаров, и посылает заказ во французское бюро, которое, в свою очередь, пересылает свои заказы в наше бюро. Точно так же осуществляется взаимная торговля между всеми другими странами {103}.

Читать дальше