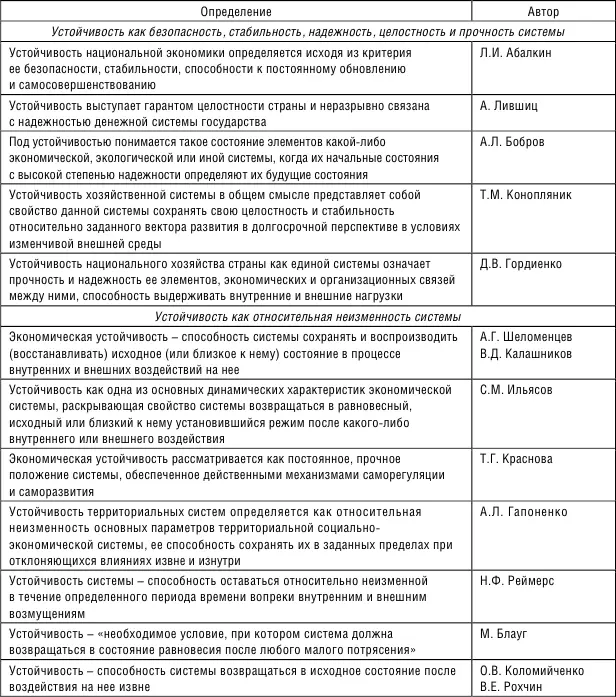

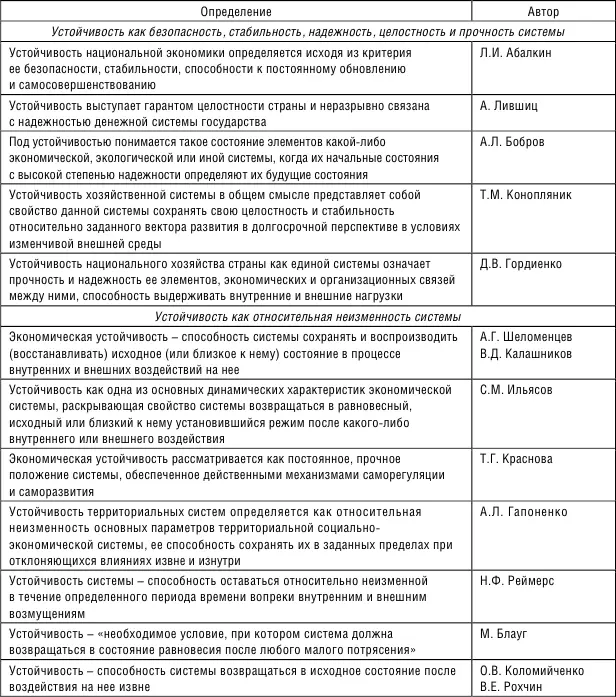

Таблица 1.2. Обобщение определений устойчивости социально-экономической системы

Сторонники третьего подхода под устойчивостью понимают способность социально-экономической системы сохранять динамическое равновесие. Так, автор [259] полагает, что устойчивость – «интегрированное свойство системы сохранять динамическое равновесие при изменении в допустимых пределах параметров внешней и внутренней среды». Другие исследователи [105] под категорией «экономическая устойчивость хозяйственной системы региона» рассматривают интегрированное свойство системы сохранять динамическое равновесие при изменении в допустимых пределах параметров внешней и внутренней среды.

Однако обращение к энциклопедии [134] позволяет сделать вывод о том, что равновесие – некоторое состояние стабильности под воздействием равных противоположных сил (например, равновесие между спросом и предложением). Социально-экономическая система является открытой системой, подверженной влиянию множества разнонаправленных сил, а динамическое равновесие выступает одним из моментов состояния системы.

Представители четвертого подхода связывают устойчивость социально-экономической системы со способностью системы стабильно функционировать, развиваться, сохранять движение по намеченной траектории, с саморазвитием. На наш взгляд, это наиболее близкая к истине точка зрения. Как справедливо подметил автор [219], «любая развивающаяся система периодически совершает переход от одного устойчивого состояния к другому».

Сторонники представленных подходов, раскрывая сущность исследуемой категории, подчеркивая те или иные свойства социально-экономической системы, обращают внимание прежде всего на способность системы функционировать, т. е. выполнять свои функции, сохраняя динамическое равновесие, при котором система периодически совершает переход от одного устойчивого состояния к другому; а также способность развиваться в долгосрочной перспективе, используя собственные адаптационные возможности. Исходя из вышесказанного, под устойчивостью социально-экономической системы, в том числе региональной, будем понимать способность системы стабильно функционировать и развиваться в долгосрочной перспективе в условиях быстро меняющейся внутренней и внешней среды.

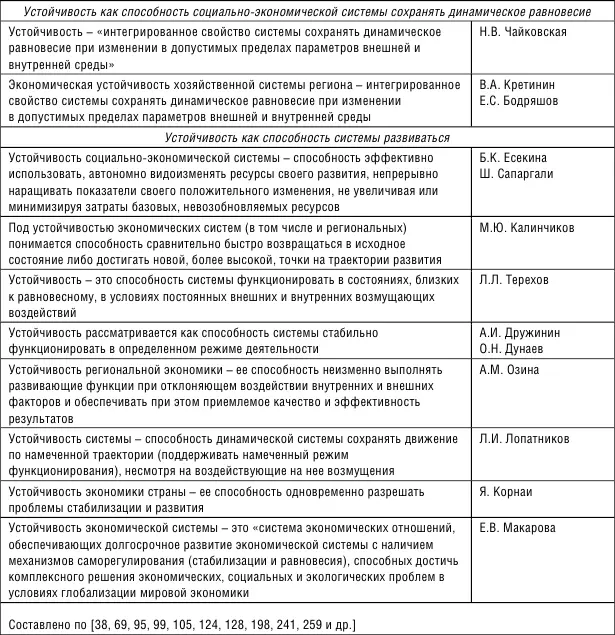

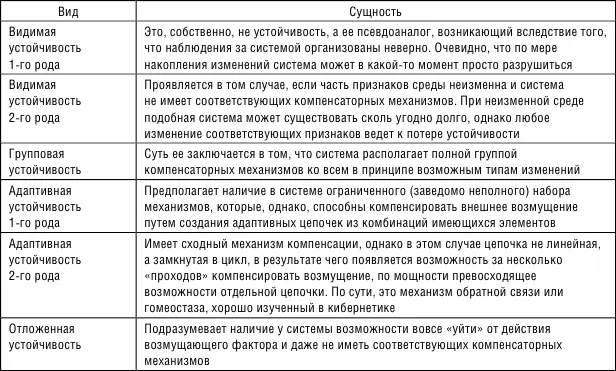

Многогранность понятия «устойчивость системы» позволяет исследователям рассматривать различные ее классы, виды, группы. При изучении устойчивости классификация имеет большое значение, так как позволяет проводить более глубокий анализ социально-экономических систем с целью повышения их устойчивости, а также служит основой для определения целей, задач, принципов и методов управления в зависимости от конкретных исследовательских задач. Более того, как правильно подметил автор [53], если есть типология и понимание характера классифицируемого объекта, то возможностей для выбора удачного управленческого решения гораздо больше.

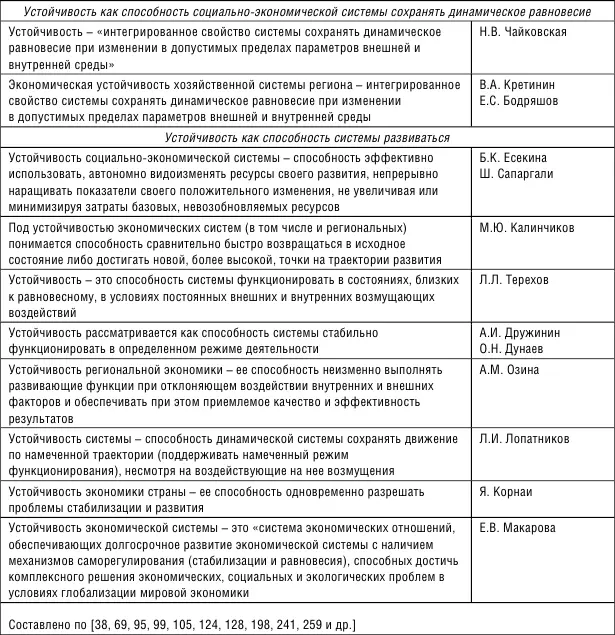

Так, авторы [130] связывают устойчивость системы с наличием у нее механизмов, способных компенсировать внешнее возмущение, и выделяют видимую, групповую, адаптивную и отложенную устойчивость, сущностные характеристики которых обобщены в таблице 1.3 .

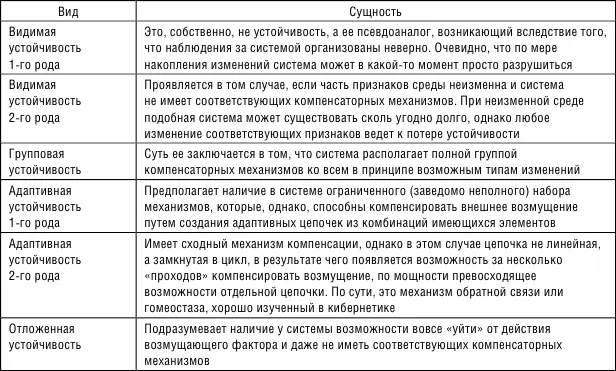

В математических и технических науках различают два основных вида устойчивости: статическую и динамическую. У любой системы есть пределы устойчивости, за рамками которых процесс саморегулирования невозможен. Важнейшим свойством, обеспечивающим способность системы к самовосстановлению при влиянии негативных факторов, является динамическая устойчивость, под которой следует понимать адекватную реакцию как системы в целом, так и всех ее элементов на любые изменения внешних и внутренних факторов, а также способность системы и ее элементов к самовосстановлению.

Таблица 1.3. Виды устойчивости систем

Рис. 1.2. Классификация видов устойчивости социально-экономических систем

Применительно к экономической системе исследователь [110] различает три вида устойчивости: низкую (относительную), высокую (абсолютную) и нормальную. Критерием для подобной классификации выступает возможность системы в процессе развития сохранять и приумножать те или иные виды ресурсов (материальных, человеческих и природных).

Читать дальше