2) население;

3) экономика, в том числе отрасли экономики и межотраслевые комплексы, финансы;

4) социальная сфера, в том числе здравоохранение, наука и образование, культура и спорт;

5) инфраструктура, в том числе: жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжение, транспорт, связь, деловая инфраструктура;

6) система управления.

Авторы [51] полагают, что в составе региональной социально-экономической системы могут быть выделены следующие подсистемы: население, производство, непроизводственная сфера, экология, пространство, финансы, внешняя экономическая сфера.

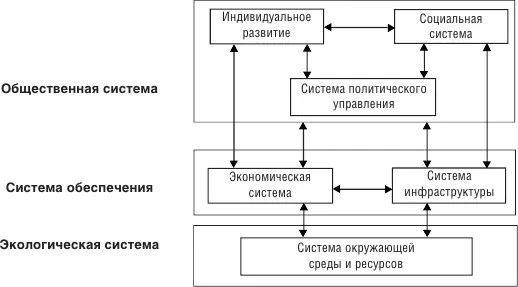

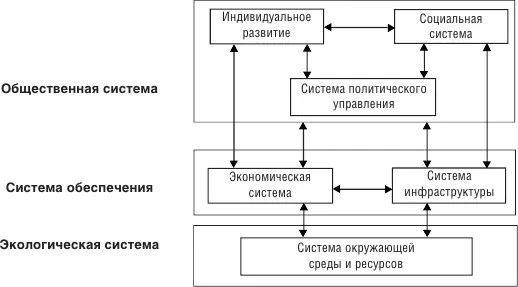

По мнению исследователя [175], в территориальных системах, в качестве которых он рассматривает государства, территории и города, можно выделить шесть следующих подсистем: человек (или индивидуальное развитие), социальная, политическое управление, экономическая, инфраструктура, ресурсы и окружающая среда, которые могут быть агрегированы в три подсистемы – общественную, обеспечения и экологическую (рис. 1.4) .

Довольно распространенной является точка зрения на регион как триаду подсистем «природа – население – хозяйство» и соответствующую ей управляющую подсистему (органы власти и управления) [222, 236].

На наш взгляд, представленные подходы не противоречат тому, что в структуре региона можно выделить три подсистемы: экономическую, социальную и экологическую. Кроме того, внутреннюю среду региона составляют субъекты хозяйствования, а также сформированные на его территории муниципальные образования. Каждый из перечисленных элементов – система, т. е. включает в себя другие подсистемы и элементы.

Рис. 1.4. Структура территориальной социально-экономической системы

Любая система входит в состав другой (большей) системы, которая является для данной системы внешней средой. Такая характеристика полностью применима к региону, который является подсистемой более высокого иерархического уровня. Внешней средой для региона выступают другие регионы федерального округа, Российской Федерации, регионы зарубежных стран, также иностранные государства, их союзы и т. д.

Итак, регион, с одной стороны, является сложной социально-экономической системой, внутреннюю среду которой составляют экономическая, социальная и экологическая подсистемы, а с другой – подсистемой более высокого иерархического уровня. Следовательно, устойчивость региональной социально-экономической системы зависит как от устойчивости входящих в ее состав подсистем, так и устойчивости социально-экономических систем более высокого уровня, в частности страны в целом (рис. 1.5) .

При этом под устойчивостью региональной социально-экономической системы будем понимать ее способность стабильно функционировать и развиваться в долгосрочной перспективе в условиях быстро меняющейся внутренней и внешней среды, достигая цели социально-экономического развития региона, в качестве которой нам представляется обеспечение позитивной динамики уровня и качества жизни населения на основе устойчивого и сбалансированного воспроизводства социального, хозяйственного, ресурсного и экономического потенциалов. Принципиально важным является признание приоритетности социальной составляющей над устойчивым экономическим ростом, хотя именно устойчивый рост служит базой для повышения уровня и качества жизни населения.

Рис. 1.5. Схема взаимосвязей устойчивости социально-экономических систем (СЭС) разного уровня

Важнейшей методологической задачей выступает определение факторов, обеспечивающих движение региональной социально-экономической системы по траектории устойчивого развития, а также обоснование критериев и системы показателей, которые позволяют оценить степень ее устойчивости.

Изучение научной литературы позволяет выделить следующие подходы к обоснованию факторов устойчивости. Первый подход основан на том, что в качестве факторов рассматриваются элементы внутренней среды региональной социально-экономической системы. Так, ученые Института экономики УрО РАН, понимая под устойчивым развитием «гарантированное достижение целевых установок при разумных интенсивностях возмущающих воздействий на окружающую среду, хозяйственный комплекс и социально-демографическую сферу» [236], в качестве факторов устойчивости рассматривают следующие:

Читать дальше