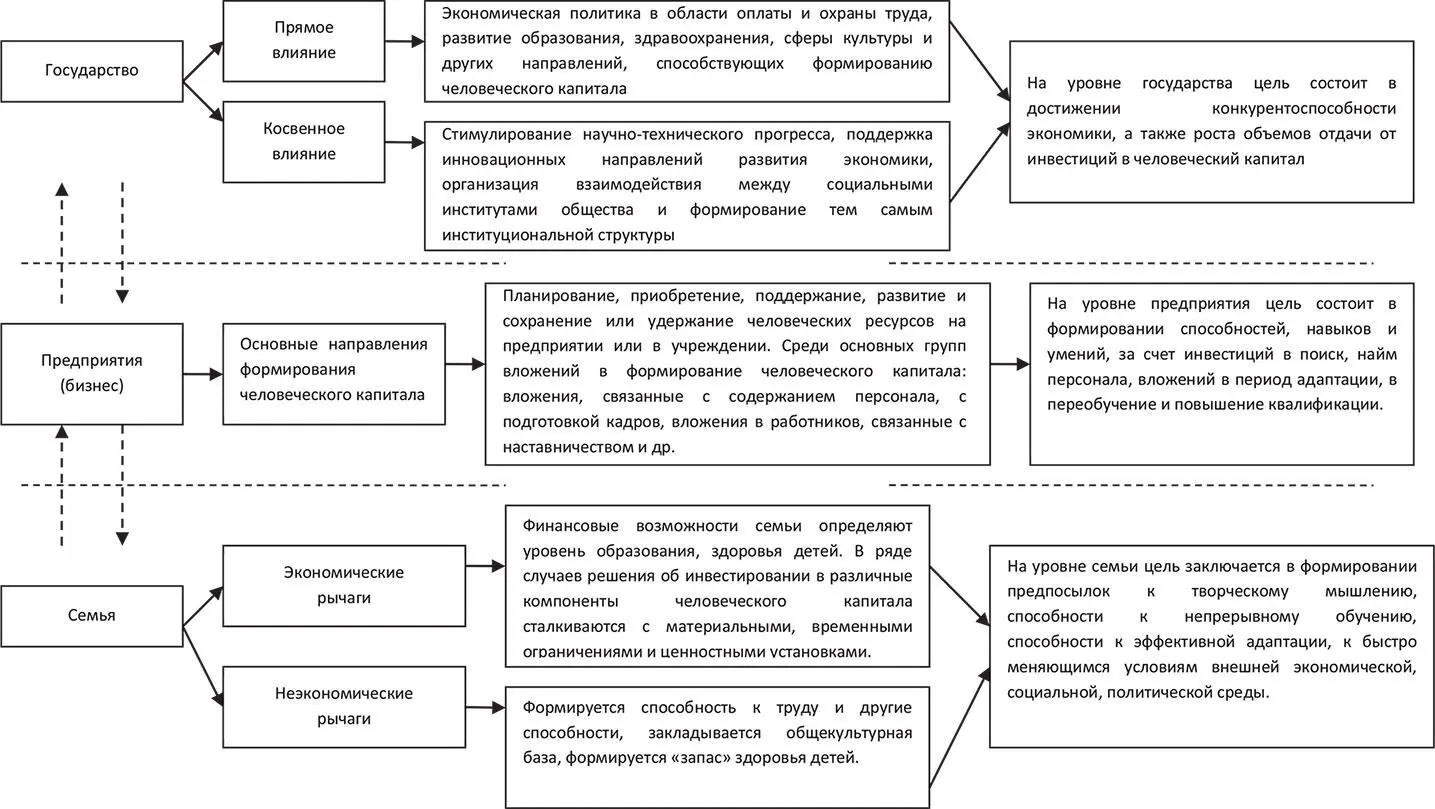

Формирование человеческого капитала является результатом реализации системы взаимосвязанных между собой процессов, предполагающих не только учет вклада образования и здравоохранения, но и влияние семьи, неправительственных и промышленных организаций, общества в целом [120]. Вместе с тем, влияние этих субъектов на разных этапах было различным и со временем изменялось. Особенно ярко различия в формировании человеческого капитала проявились во время промышленной революции, которая сопровождалась значительными преобразованиями в производственном процессе, изменением роли государства в формировании человеческого капитала.

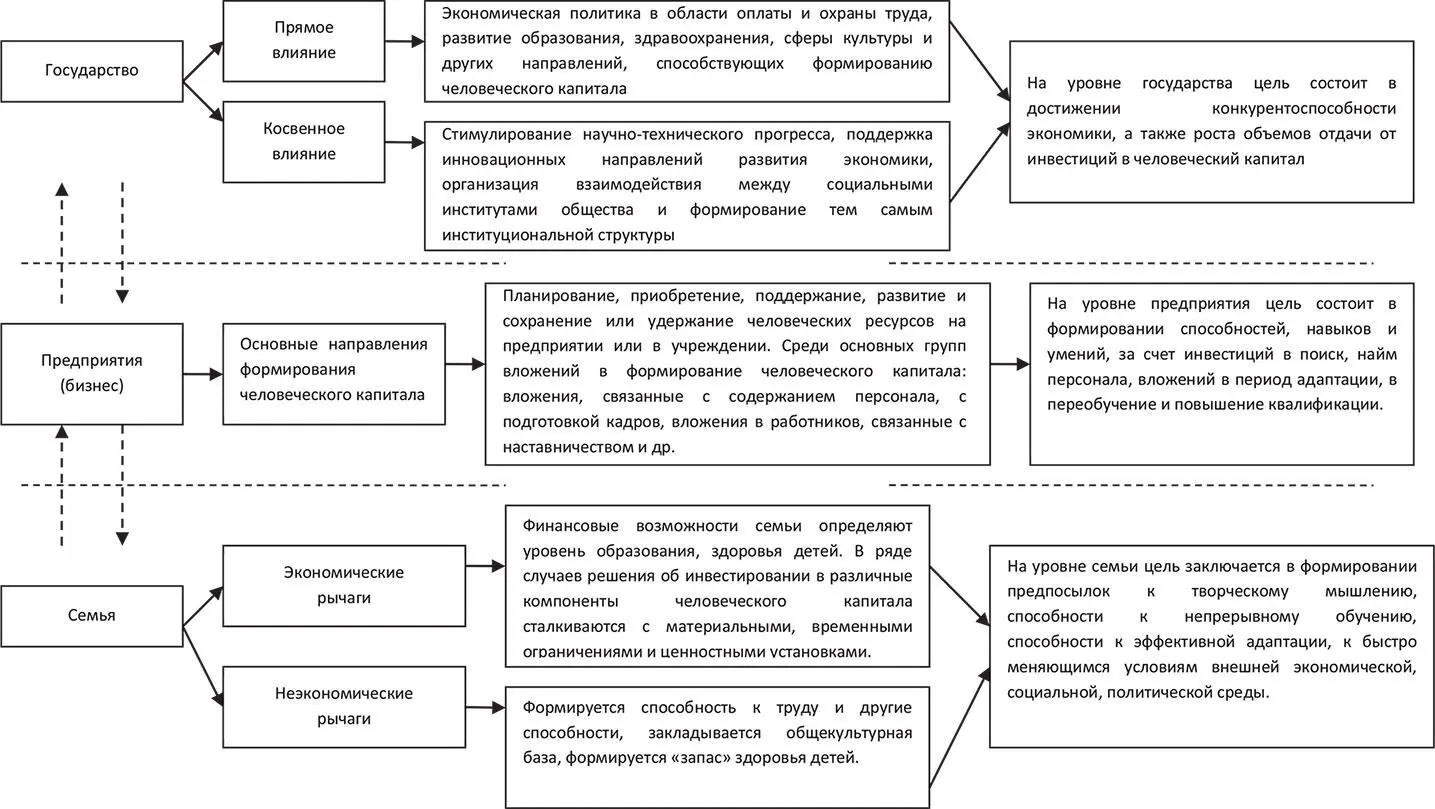

Рисунок 1.1.3. Субъекты, участвующие в формировании человеческого капитала

Источники Плискевич Н. М. Динамика человеческого капитала в трансформирующемся обществе – URL: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/179043/ ; Быченко Ю. Г. Социально-экономическая мобильность человеческого капитала – URL: http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2006/saratov.pdf

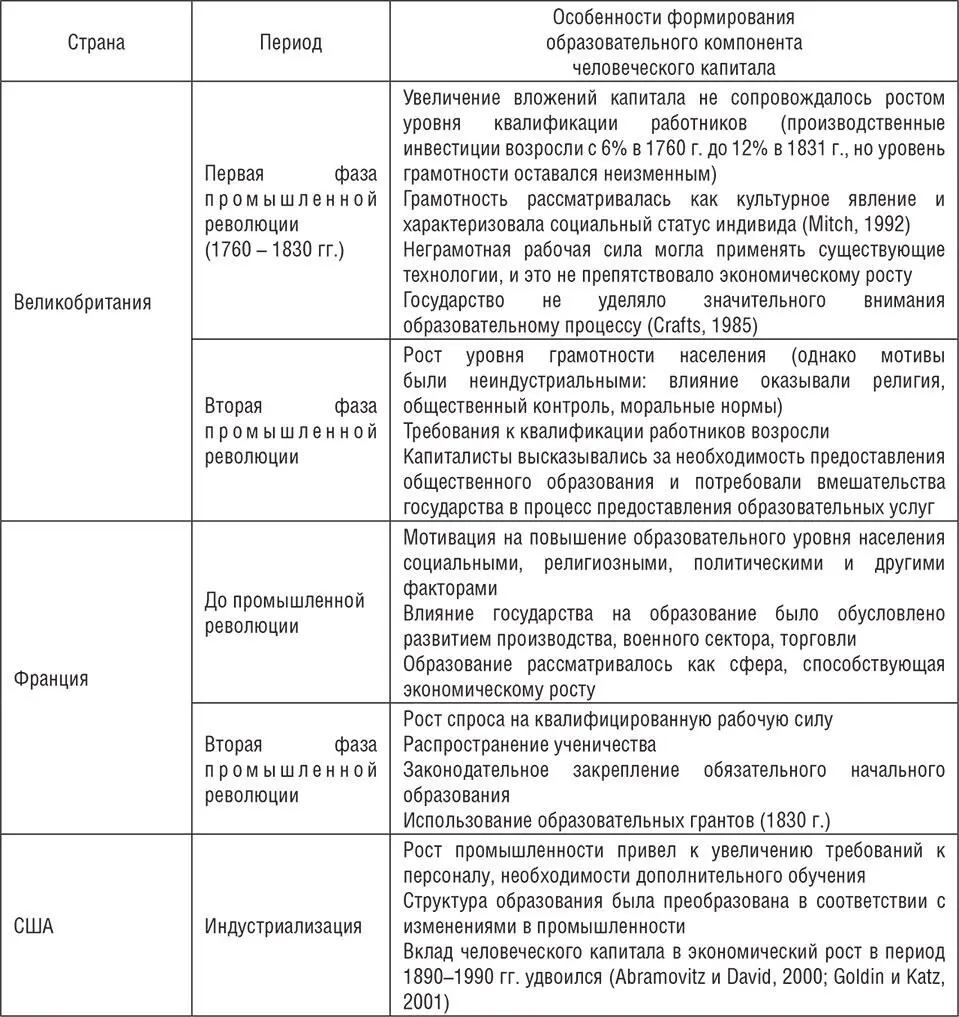

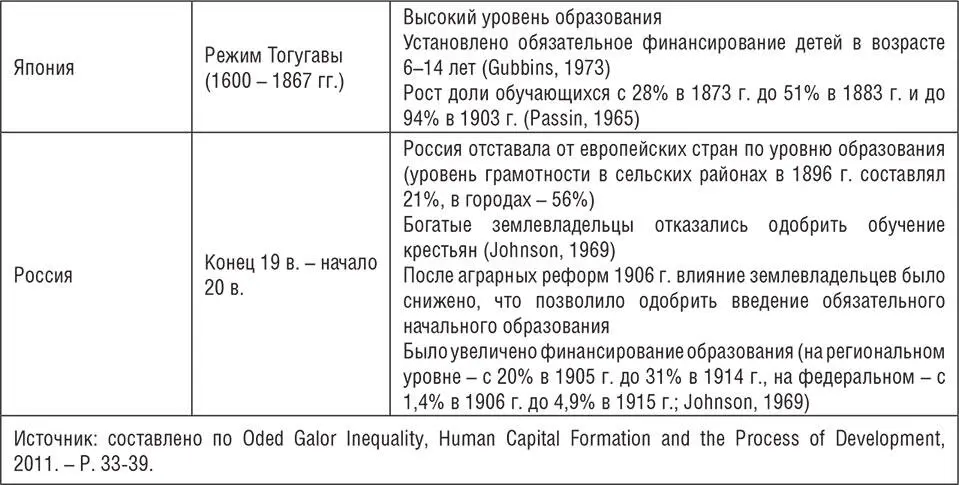

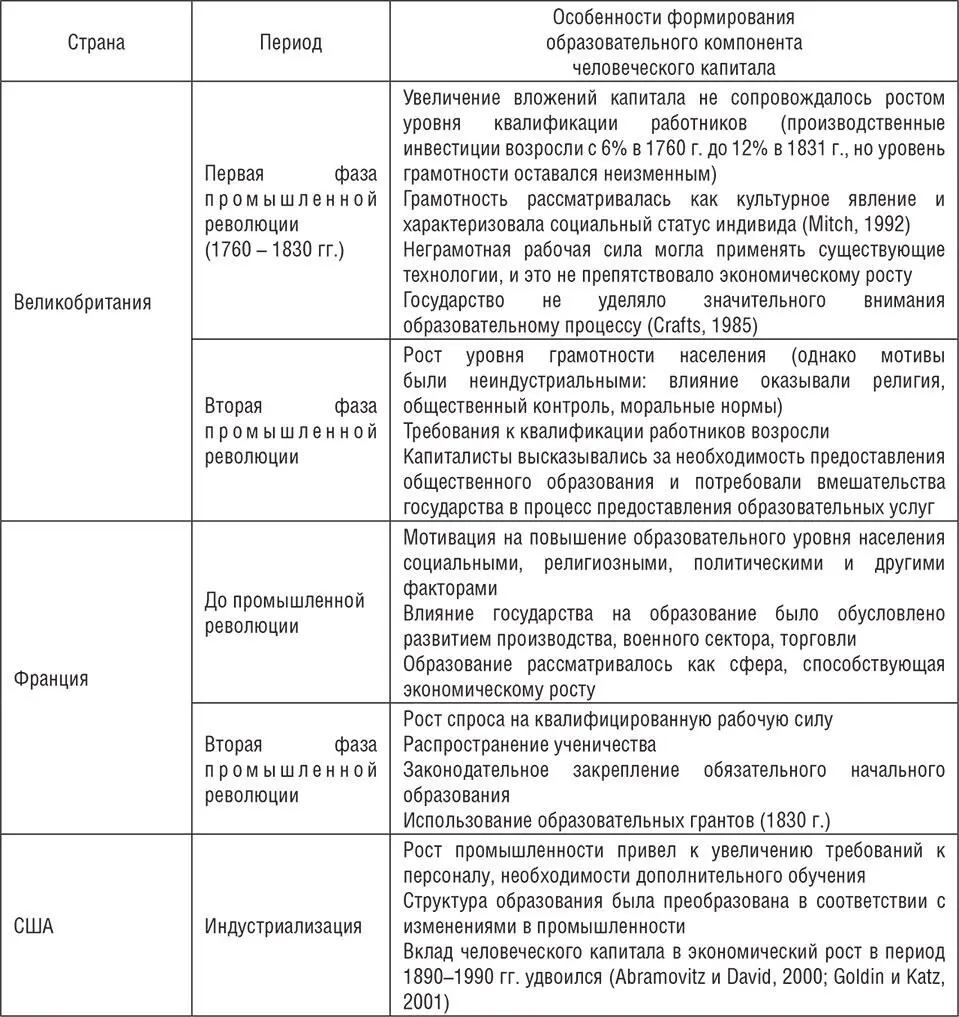

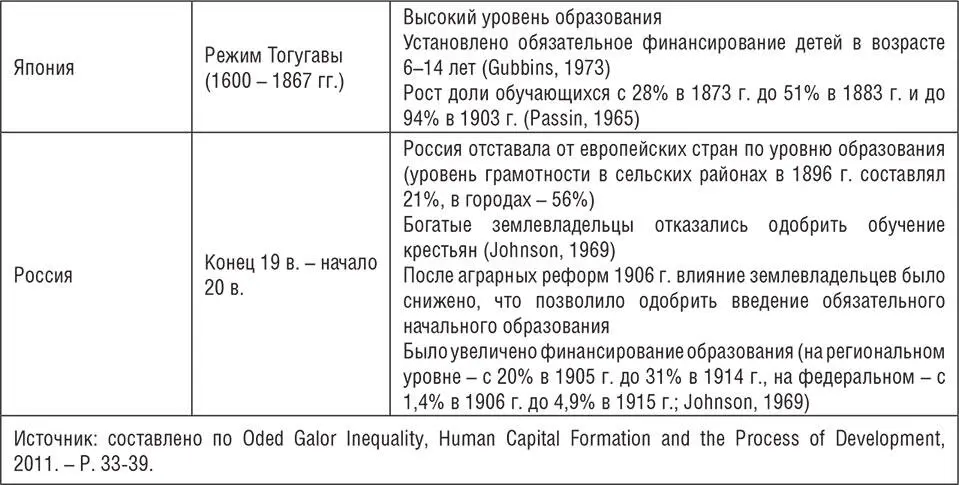

Анализ научно-исследовательской литературы позволил определить, что во время промышленной революции роль человеческого капитала в экономическом росте возрастала, что связано в первую очередь с ускорением технологического развития. На первом этапе революции влияние человеческого капитала на производственный процесс характеризовалось как несущественное: большинство работников были малограмотными. Рост уровня образования обусловливался в основном неэкономическими факторами, такими как обеспечение политической стабильности, соответствие моральным нормам, религия (табл. 1.1.3).

Таблица 1.1.3. Особенности формирования образовательного компонента человеческого капитала

На втором этапе промышленной революции уровень квалификации работников возрос, рост доходов способствовал росту инвестиций в человеческий капитал, усилилось влияние государства в организации образовательного процесса, что выразилось в законодательном закреплении обязательного начального образования, установлении обязательного финансирования образования, росте вложений в образование на федеральном и региональном уровнях и др. [125, с. 33–39].

Таким образом, переход от одного этапа промышленной революции к другому сопровождался изменениями в формировании человеческого капитала: если изначально грамотность рассматривалась как культурное явление, низкий уровень образования не препятствовал использованию существующих технологий, а государство не уделяло внимания образовательному процессу, что выражалось в отсутствии законодательной и финансовой его поддержки, то на втором этапе ситуация была прямо противоположной.

Исторические примеры формирования человеческого капитала и анализ теоретических источников позволили установить, что результатом этого процесса являются накопленные способности и навыки, которые целесообразно используются в той или иной деятельности.

Человеческий капитал и образование как его составляющая оказывают положительное влияние на темпы и качество экономического роста при условии эффективного использования [34, с. 42–43]. Сформированные за счет инвестиций в компоненты человеческого капитала способности и личностные качества проявляются в трудовой деятельности. При этом их использование может быть как эффективным, так и неэффективным.

Среди условий, способствующих эффективному использованию человеческого капитала, – гибкая система оплаты труда работников, устранение барьеров, препятствующих профессиональной и территориальной мобильности, использование опыта старших поколений [9], подготовка специалистов, обладающих высокой квалификацией, способных создавать новые методы труда, принципиальное обновление всей системы трудовых отношений (превращением трудовых отношений в партнерские) [39], разработка и внедрение новой техники, прогрессивных технологий, научных исследований, создание среды, необходимой для производства инноваций [30, с. 118–121].

В качестве основных параметров неэффективного использования человеческого капитала выделим превышение часов простоя над отработанным временем, невыполнение плановых заданий (снижение объема выполняемой работы), снижение качества работы, нарушение кооперативных связей по вертикали и горизонтали между сотрудниками [98], рассогласование между структурой спроса и предложения на рынке труда в целом (в одном случае требуемое образование оказывается ниже фактического, во втором – наоборот) [34, с. 42–43]. Среди основных причин неэффективного использования человеческого капитала в научной литературе рассматриваются следующие: несоответствие между сложившимся типом занятости и требованиями экономического развития, связанными с новым уровнем трудовых отношений и с использованием более совершенных техники и технологии; низкая цена труда (резкое сокращение бесплатной и дотирующей составляющих затрат на рабочую силу в процессе реформ создало угрозу воспроизводства рабочей силы) [83]; социально-экономическое положение организации (малоэффективные, неконкурентоспособные организации даже при благоприятных внешних условиях, способствующих экономическому росту, оказываются неспособными обеспечить полную занятость и выполнить необходимые социальные гарантии для работников).

Читать дальше