Во-первых, рассмотрение человеческого капитала с акцентом на совокупности имеющихся у человека запаса способностей и качеств, применяемых в процессе производства благ.

Во-вторых, «инвестиционный» подход, подчеркивающий факт накопления капитала в результате вложений в человека или человеческой активности в различных формах.

И, в-третьих, изучение человеческого капитала как фактора экономического роста.

Общим для существующих подходов является вывод о том, что человеческий капитал представляет собой источник будущих доходов или удовлетворения того и другого вместе.

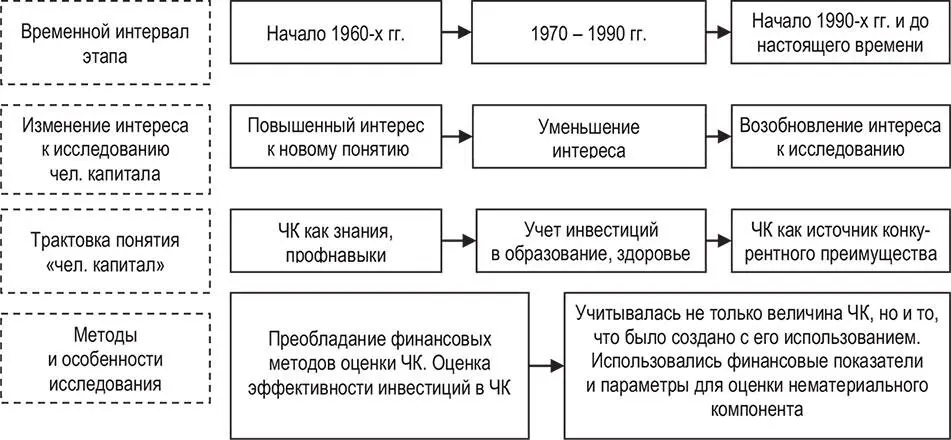

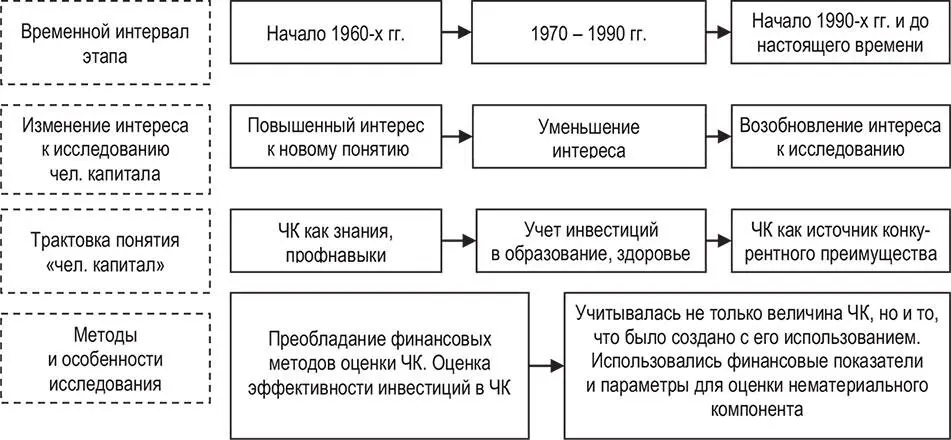

Анализ научных публикаций позволил выделить три этапа в развитии теоретических положений о человеческом капитале.

Первый этап (начало 1960-х гг.) характеризуется появлением понятия «человеческий капитал», повышенным интересом к изучению этой категории. На первом этапе исследователи (Hekimian, 1963; Hermanson, 1964; Becker, 1993; Topel, 1990 и др.; Beattie, Smith, 2010) интерпретировали человеческий капитал узко – как различные знания, навыки, способности личности. В процессе анализа использовались финансовые методы оценки человеческого капитала. В работах иностранных исследователей (Hermanson, 1964; Flamboltz, 1999 и др.) рассматривались проблемы бухгалтерского учета инвестиций в человеческий капитал, оценка их эффективности (однако решение проблем измерения таким способом не было достигнуто).

Второй этап научных воззрений на человеческий капитал (1970–1990 гг.) характеризовался учетом в структуре человеческого капитала таких компонентов, как инвестиции (вложения в защиту и поддержание здоровья, в профессиональное обучение и развитие, мобильность населения с целью изменения условий занятости, поиск необходимой информации) и обеспечение профессиональной мобильности.

На третьем этапе эволюции понятия «человеческий капитал» (начало 1990-х гг. и до настоящего времени) среди исследователей практикуется его широкая трактовка – как источника конкурентного преимущества территорий (G. Ward, 2000). Поскольку задача измерения человеческого капитала посредством использования финансовых показателей не была решена, ряд ученых (Roslender and Dyson, 1992) предложили рассчитывать не только величину человеческого капитала, но и то, что было создано с его использованием (при этом подходить к процессу измерения более гибко, учитывая и финансовые индикаторы, и нематериальную составляющую; рис. 1.1.1).

На обозначенном временном промежутке происходила трансформация понятия (в т. ч. по содержанию): первоначальные компоненты человеческого капитала (образование, поддержание здоровья, профессиональная мобильность) были дополнены мотивами, обязательствами, особенностями поведения работника. Таким образом, характеризуя изменение рассматриваемого понятия в историческом разрезе, следует отметить, что на протяжении выделенных этапов происходило усложнение структуры человеческого капитала – от одной базовой составляющей (образование) до включения в его состав здоровья, культуры и экономического компонента. В результате изменений, происходивших в направлении измерения человеческого капитала, изначально существовавшие индикаторы, которые учитывали финансовые аспекты, были дополнены показателями, характеризующими нематериальную сторону человеческого капитала [130, с. 52–55].

Рисунок 1.1.1. Эволюция понятия «человеческий капитал» (ЧК) и изменение подходов к его оценке

В нашем исследовании человеческий капитал рассмотрен как сформированный в результате инвестиций и накопленный запас способностей, навыков, состояния здоровья, уровня культуры, целесообразно используемый в деятельности и способствующий увеличению индивидуальных доходов, росту конкурентоспособности организации и региона .

Определение человеческого капитала и более глубокое понимание его предназначения, а также исследование аспектов, связанных с его использованием, невозможно без изучения его структуры.

Человеческий капитал изучается по уровням формирования: микро-, мезо-, макро– (В. Т. Смирнов, И. В. Скоблякова и др.). При этом на индивидуальном уровне выделяют капитал здоровья, культурно-нравственный капитал, трудовой капитал, интеллектуальный капитал, предпринимательский капитал; на уровне фирмы – фирменные нематериальные активы, организационный капитал, структурный капитал; на национальном уровне – национальные интеллектуальные активы, национальные конкурентные преимущества.

Читать дальше