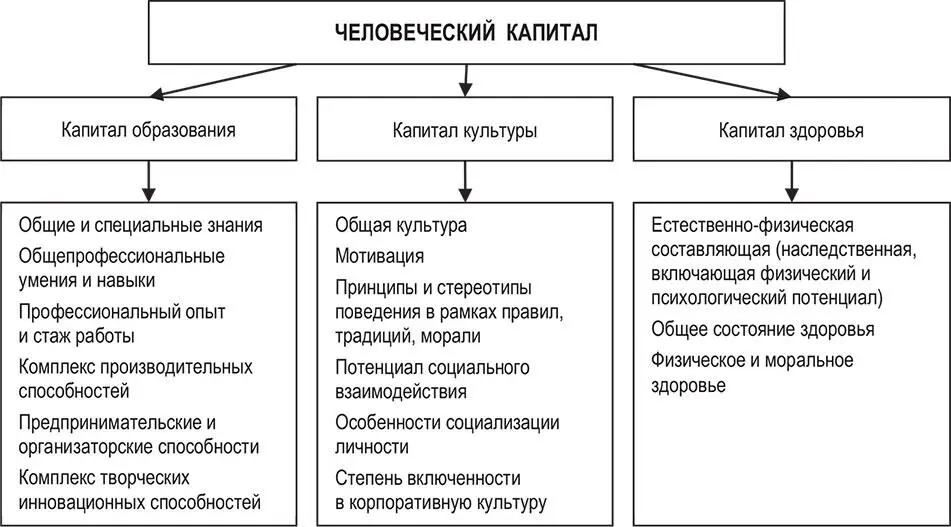

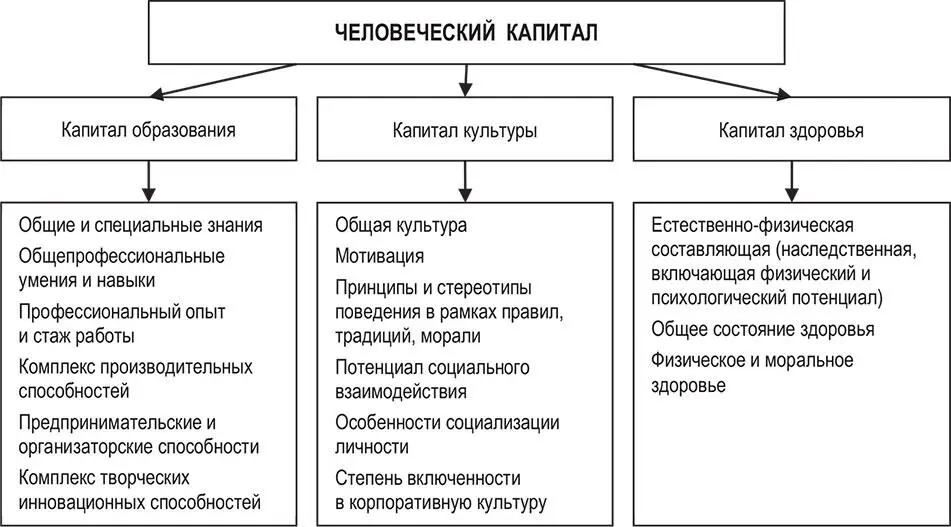

Исходя из определений человеческого капитала, можно заключить, что основополагающими его компонентами являются капитал образования (знания, умения, навыки, компетенции), капитал культуры и капитал здоровья. Каждая из составляющих включает ряд элементов, расположенных по степени их развитости – от естественно сложившихся (общие и специальные знания) к более совершенным (комплекс творческих инновационных способностей) (рис. 1.1.2).

Рисунок 1.1.2. Составляющие человеческого капитала

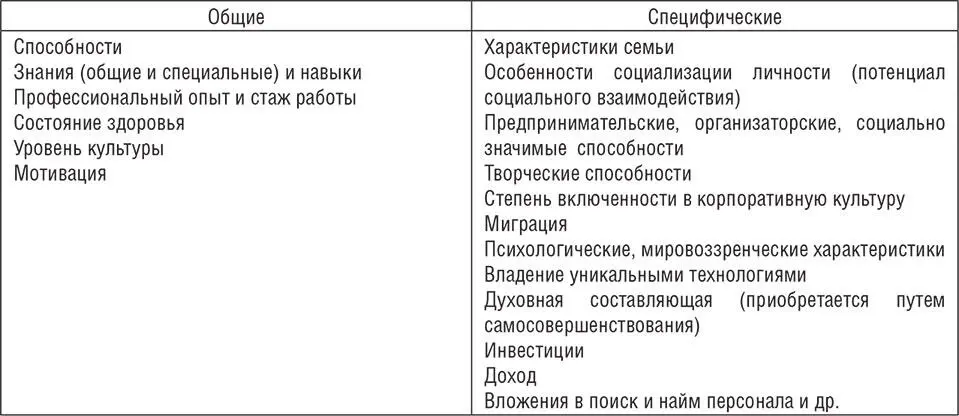

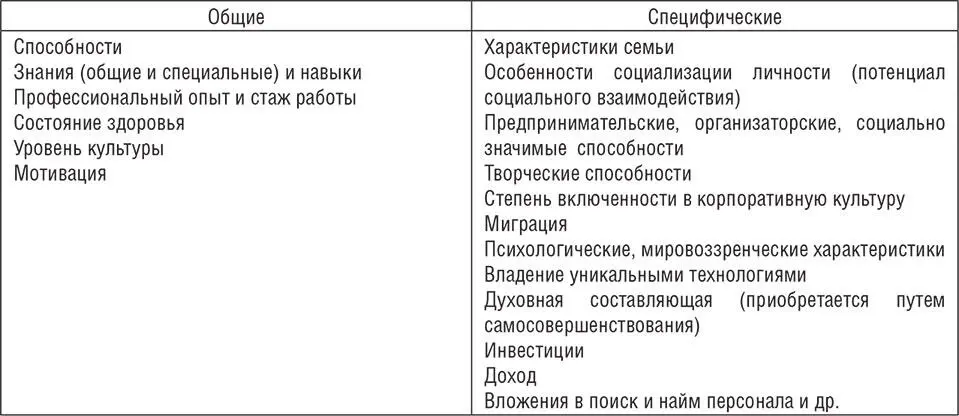

Анализ исследований человеческого капитала позволил выделить как его общие структурные компоненты, так и специфические, встречающиеся лишь в некоторых формулировках: например, предпринимательские и творческие способности, особенности социализации личности, степень включенности в корпоративную культуру и т. д., то есть те, которые характеризуют потенциал социального взаимодействия человека (табл. 1.1.1). В структуре человеческого капитала выделяют также психологические и мировоззренческие характеристики и духовную составляющую (А. С. Акопян, В. В. Бушуев, В. С. Голубев, С. Л. Яшина, А. Н. Васильева [2, с. 98–106]).

Несмотря на то что исследователи периодически вносят в структуру человеческого капитала новые компоненты, одним из основополагающих остается образование. Это объясняется рядом причин.

Во-первых, знания, умения и навыки изначально определяли основу человеческого капитала как свойства человека, приносящие ему доход. Хотя в последующем в структуру человеческого капитала были включены такие составляющие, как здоровье, культура и др., образовательный компонент сохранялся в структуре человеческого капитала на протяжении всей эволюции понятия.

Во-вторых, для эффективного и конкурентоспособного производства требуется работник, обладающий необходимой квалификацией и профессиональными навыками, которые формируются непосредственно в системе образования [24, с. 4–6].

Таблица 1.1.1. Составляющие человеческого капитала

В-третьих, образование не только способствует обеспечению функционирования производства и экономики в целом, но и является одним из важнейших факторов экономического роста и инновационного развития на уровне страны и региона.

В-четвертых, увеличение образовательного уровня населения сопровождается ростом социальной стабильности, снижением преступности и другими положительными социальными последствиями [47, с. 3].

Исследование компонентов, составляющих структуру человеческого капитала, с нашей точки зрения будет более полным и системно организованным, если учитывать особенности формирования человеческого капитала, а также факторы, влияющие на этот процесс.

Формирование человеческого капитала связано, во-первых, с созданием производительных способностей населения (совершенствование потенциала человека, с которыми он вступает в общественное производство) [36] с помощью инвестиций в здоровье, образование, повышение квалификации, переподготовку (Т. И. Овчинникова, О. В. Гончарова, М. Г. Хорева [58]), во-вторых, с познанием окружающей действительности путем создания и потребления конечного продукта производства, в-третьих, с удовлетворением физиологических и духовных потребностей и тем самым возмещением ресурсов, затраченных на производство продуктов (Ю. Г. Быченко [16]).

Формирование человеческого капитала представляет собой долгосрочный процесс, имеющий два этапа: формирование базового капитала и формирование капитала, основанного на профессиональной подготовке, за счет усвоения способностей и навыков, необходимых для специализированного производства (или общего и специфического человеческого капитала) [48].

Таблица 1.1.2. Этапы формирования специфического человеческого капитала в зависимости от направлений инвестирования

Для реализации данных этапов формирования человеческого капитала необходимы вложения в его компоненты, обеспечивающие развитие способностей личности, способствующих экономическому росту [80]. В зависимости от уровня вложений в составляющие человеческого капитала можно выделить ряд направлений его формирования (табл. 1.1.2).

Читать дальше