Стремление обосновать социальную ответственность как органическую часть предпринимательской деятельности предопределило появление еще одного нового термина – «социальные инвестиции». Содержательно это понятие акцентирует внимание на том, что материальные, технологические, управленческие ресурсы, направленные на решение социальных вопросов, являются не расходами, но формой бизнеса – стратегическими инвестициями в устойчивое развитие компании и в перспективе будут приносить ей доход.

В отечественных публикациях КСО трактуется преимущественно в духе концепции альтруизма. Российская Ассоциация менеджеров характеризует КСО как «добровольный вклад частного сектора в общественное развитие через механизм социальных инвестиций».

Вместе с тем далеко не все российские бизнесмены согласны с идеей корпоративной социальной ответственности. Беседы автора с руководителями ряда крупных российских компаний и частных банков показали, что они считают понятие КСО нонсенсом, полагая, что он отражает стремление государства «переложить» социальную ответственность на плечи частного капитала.

В странах Запада получила распространение практика этического инвестирования, предполагающая, что финансовые учреждения вкладывают капиталы в компании, отвечающие критериям КСО. Так, в Великобритании 5 % всех капиталовложений приходится на этическое инвестирование, а объемы инвестиций достигли в 2004 г. 4 млрд. фунтов стерлингов. В странах Запада этическая оценка становится важным условием для финансовых учреждений при принятии решения о предоставлении ссуды компании. Всемирный банк, ряд других крупных международных финансовых организаций настаивают на том, чтобы их заемщики следовали в своей деятельности принципам КСО и, в частности, уделяли внимание охране окружающей среды и прав человека [57].

На сегодняшний день для большинства российских предприятий и компании приоритетом в социальном инвестировании является внутренняя социальная политика, рассчитанная на стимулирование и поддержание работников компании. По данным исследования Ассоциации менеджеров, российские компании на развитие персонала расходовали до 60 % социального бюджета, из них одна треть шла на охрану здоровья и обеспечение безопасных условий труда (20 %). На внешнюю социальную политику, адресованную территориальному сообществу, российские компании в среднем тратили около 25 % своих «социальных» денег (из них на развитие местного сообщества – 10 %, на поддержку природоохранной деятельности и ресурсосбережение – 10 %, на обеспечение добросовестной деловой практики – 5 %.

Пожелание: далее следовало бы дать также структуру расходов, а не абс. цифры!

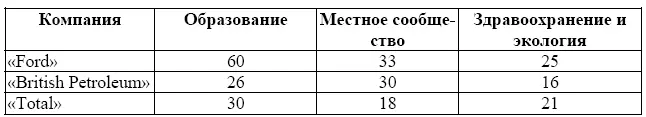

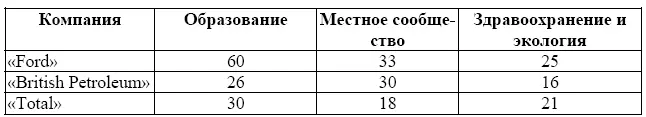

Для сравнения расходы в млн. долл. некоторых зарубежных компаний приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Отчет «Fortune Global», опубликованный журналом «Большой бизнес»: в 2003 г.

Исследование, проведенное в ряде регионов России аналитическим центром журнала «Эксперт», – «Корпорации, социальная ответственность и местная власть» – позволило выявить четыре группы бизнеса, каждая из которых имеет собственное видение социальной ответственности.

Наиболее социально ответственными являются компании, в состав которых входят градообразующие предприятия. Высокий уровень социальной ответственности типичен для компаний, работающих в сырьевых и химической отраслях. Они, как правило, имеют тесные связи с территорией, на которой работают.

Вторая группа компанийпредставлена не сырьевыми отраслями, а прежде всего машиностроением. Компании этого профиля сотрудничают с территориями в рамках разовых акций, при стремятся к системному сотрудничеству.

В третью группу вошли иностранные компании, работающие в России(химическая и табачная отрасли, пивоваренные компании): они ликвидируют социальную инфраструктуру, но на добровольной основе реализуют небольшие благотворительные проекты.

Четвертая группа представлена небольшими компаниями, которые чаще всего социальной политикой не занимаются.

В ряде исследований российских ученых и интервью представителей делового мира говорится о следующих отличительных чертах российской модели КСО:

• Отсутствие в современной России идеологии социально ответственного предпринимательства, невысокий уровень «гражданского самосознания»;

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу