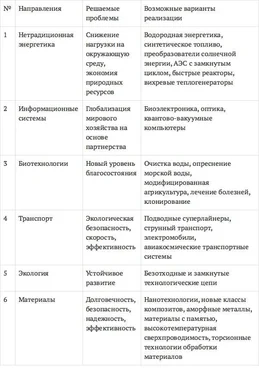

Второй тип показателей природоемкости на этом уровне определяется как объем загрязняющих веществ Z на единицу ВВП:

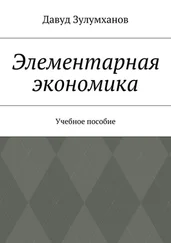

Сравнение природоемкости российской экономики и развитых стран дают показательные результаты. Так, энергетические затраты (энергоемкость) на единицу конечной продукции в России больше по сравнению с развитыми странами в 2–3 раза (табл.1.3)

Таблица 1.3

Энергоемкость стран мира

Россия – северная страна, и поэтому расход энергии должен быть выше, чем в более южных. Однако такой разрыв в показателях энергоемкости нельзя объяснить только географическим местоположением, здесь существенную роль играет технологическое отставание.

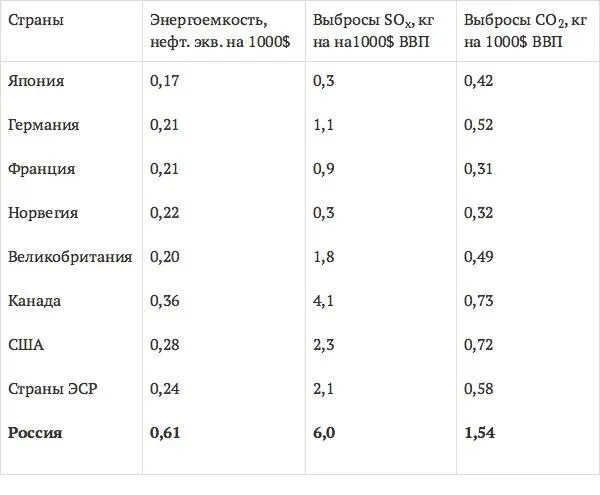

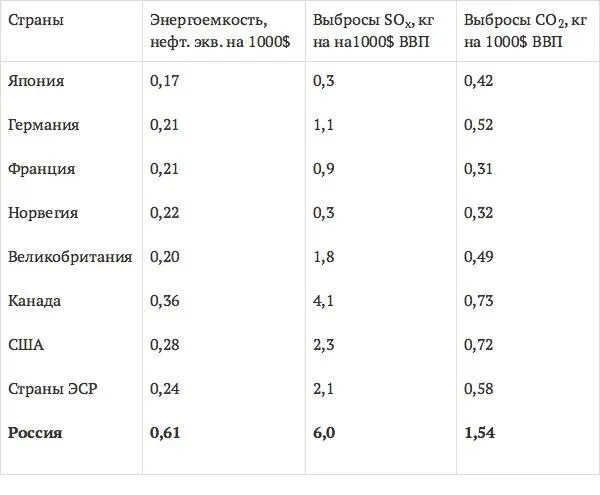

Характерной для российской экономики является картина расходования лесных ресурсов на производство бумаги и картона по сравнению с ведущими лесными державами мира. Показатель природоемкости в этом случае равен частному от деления объема вывезенной древесины на объем производства бумаги и картона.

Таблица 1.4

Количество вывезенной древесины (м 3) в расчете на производство 1 тонны бумаги и картона

По затратам лесных ресурсов на производство 1 т бумаги Россия превосходит развитые страны в 4–6 раз (табл.1.4), т. е. в стране для выпуска единицы бумажной продукции и картона требуется срубить в несколько раз больше леса, чем это требуется по современным технологиям.

1.3. Структурная перестройка экономики России

Необходимость решения задач структурной перестройки экономики России делает актуальным определение новых концептуальных подходов к формированию и управлению выполнением крупных научно-технических проектов и целевых комплексных программ, направленных на развитие и применение новых технологий. Ориентация современного механизма реализации проекта на его оценку с точки зрения потребителя (заказчика) требует учета возможных изменений основных параметров проекта во время его подготовки и в ходе выполнения в связи с изменением, например, условий рыночного спроса, финансирования проекта и т. п. В связи с этим в разработках и реализации основных фаз жизненного цикла проектов возникают проблемы в принятии правильных, наиболее эффективных с экономической и технической точек зрения управленческих решений. В особенности эти проблемы актуальны для наукоемких отраслей, таких как электронная, аэрокосмическая, судостроительная, сложное аппарато- и приборостроение и другие.

В сфере научных исследований и разработок изменение содержания планирования выражается, прежде всего, в усилении координирующих начал центров управления программами и отмического стимулирования наиболее эффективных из них. В то же время, сама процедура планирования, становясь менее детерминированной, резко усложняется, поскольку она должна, сохраняя определенную логику и творческую сущность, предусматривать возможность и необходимость повторения отдельных этапов планирования, возврата к каким-то исходным моментам программы и повторения всех расчетов с учетом новых целей и условий. Таким образом, планирование в новых условиях хозяйствования и управления должно быть максимально гибким, адаптивным к меняющимся внешним условиям и целевым установкам хозяйствования и развития техники.

Выход в преодолении этих проблем видится в создании специальных компьютерно-ориентированных процедур формирования и управления проектом или программой в целом, оценки состояния их выполнения и рассогласования, принятия управленческих решений в соответствии с техническими и конструктивно-технологическими особенностями отдельных мероприятий проекта, экономическими обоснованиями и оценками их реализуемости и эффективности.

Достаточно четко определяются общие качественные характеристики проекта или программы: динамическая сбалансированность между запасами ресурсов и потребностями в них; продолжительность достижения целей проекта; стоимостные характеристики, связанные с уровнем затрат и прогнозируемого эффекта, эффективностью инвестиций; рентабельность и другие показатели. На практике сбалансированность является одним из важных критериев оценки качества проекта или программы. Однако общая оценка вариантов реализации планируемых работ и мероприятий по их сбалансированности и согласованности является недостаточной мотивационной основой методов принятия эффективных управленческих решений.

Читать дальше