Реализация подобного программно-целевого подхода к использованию природных ресурсов предполагает построение для каждого природного ресурса или группы ресурсов своей природно-сырьево-продуктовой вертикали, соединяющей первичные природные факторы производства с конечной продукцией (ППВ). Движение природного вещества и продуктов его обработки в данных вертикалях осуществляется с помощью интегрированной цепочки видов деятельности, принадлежащих к различным сферам и отраслям, но объединяемых технологически для производства и реализации конечной продукции.

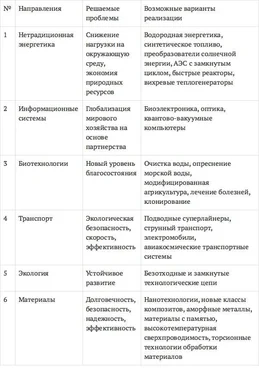

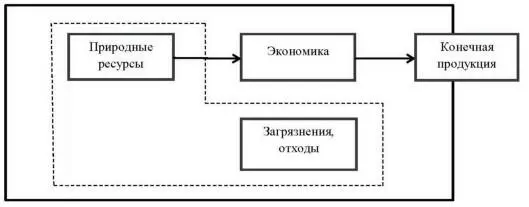

Рис. 1.1. Природно-продуктовая система

Решение любого вопроса в природно-продуктовой цепочке неизбежно скажется на ситуации с природными ресурсами, возможно и опосредованно. Построение такой цепочки позволяет оценить и выявить в каждом ее звене огромные резервы природных ресурсов, которые сейчас используются нерационально.

Вопрос об эффективности использования природных ресурсов можно анализировать при помощи ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ (ПФ).Производственная функция в теории общественного развития представляет собой математическое выражение зависимости результатов производственной деятельности (например, ВВП) от основных факторов производства. Теория производства начинается с техники и технологии. При прочих равных условиях уровень эффективности производства определяется ими. Однако этот уровень зависит от реально существующей или возможной комбинации средств производства и труда. При этом для каждого отдельного периода всегда существует максимальный объем выпуска продукции, который можно получить благодаря оптимальной комбинации данных факторов.

Производственная функция в экономической теории и экономических исследованиях техногенного типа развития имеет вид:

Y = f (K, L), (1.1)

где Y – результаты производственной деятельности; K – производственный капитал; L – трудовой (интеллектуальный) капитал.

В соответствии с (1.1) в экономический теории вне рассмотрения оставались природные ресурсы ( N ) – базовый фактор экономики, а также последствия экономического развития в виде различного рода загрязнений, деградации окружающей среды и ресурсов (рис. 1.1). Не изучалось и обратное влияние, обратные связи между экологической деградацией и экономическим развитием, состоянием трудовых ресурсов, качеством жизни населения. Такую экономическую систему, в которой имеются неограниченные территории, ресурсы и т. д. называют фронтальной экономикой, или, по известному определению американского экономиста К. Боулдинга, «ковбойской экономикой».

Устойчивое развитие.Традиционная модель экономического роста промышленно развитых стран во многом исчерпала себя и не может быть предложена для других стран в качестве образца. Эта мысль проходит в документах ООН, во многих выступлениях на международных конференциях. В них, в частности, отмечается, что западная модель развития более не подходит ни для кого и единственная возможность решения глобальных проблем сегодняшнего дня – переход к УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ.Сложившаяся модель развития и соответствующий характер производства и потребления не являются устойчивыми для богатых стран и не могут быть повторены бедными. Об этом говорит хотя бы тот факт, что потребление природных ресурсов и объемы загрязнений на душу населения в развитых странах превосходят аналогичные показатели в развивающихся странах в 20–30 раз. Для достижения всеми странами мира уровня развития и потребления передовых стран понадобилось бы увеличить использование природных ресурсов и количество загрязнений еще в десятки раз, что невозможно в силу ограниченности ресурсов и естественных экологических ограничений.

В самом общем виде устойчивое развитие во времени с учетом основных параметров можно представить так:

F t(L,K, N, I) ≤ F t +1(L,K, N, I), (1.2)

где F t(L,K, N, I) – функция устойчивого развития; N – природные ресурсы; I – институциональный фактор; t – время ( t ≥0).

В определенной степени функция устойчивого развития в (1.2) является «расширением» производственной функции (1.1). Однако включенные новые параметры – природные ресурсы и институциональный фактор являются принципиально важными.

Соотношение (1.2) показывает необходимость сохранения и увеличения во времени некоторого интегрального производственного потенциала, определяемого главным образом тремя видами капитала. Здесь природный капитал может уменьшаться до тех пор, пока это уменьшение компенсируется за счет применения искусственно созданных средств производства (заводы, технологии, дороги и пр.), повышения квалификации работников и т. д.

Читать дальше