Altazor, sujeto que canta, llora y clama mientras cae al vacío lentamente en un paracaídas, con un movimiento “regido por una cosmología negativa que arrastra todo lo existente hacia su aniquilamiento y muerte, por una ley de gravitación universal poderosa y mortal, inescapablemente destructora”(p. 109)2 al decir de Cedomil Goic es, al mismo tiempo, un sujeto que propone orientar y sostener sentimentalmente la constitución de nuevas imágenes, según Federico Schopf; este planteará su lectura como respuesta a dos grandes preguntas: “¿Por qué (el sujeto propone, necesita anhela) el ser y no más bien la nada?” y la otra, por donde se encaminará la mía, “referida a los límites y alcances de la poesía”.(p. 1492).3 A propósito de esta nueva construcción de imágenes, mencionada por Schopf, Jaime Concha aporta una iluminadora hipótesis de lectura al plantear que estas imágenes conformarían en el texto una constelación cuya matriz central se aglutinará en torno a la figura de la mujer, dando origen a tres movimientos fundamentales: la soledad y la angustia; el afán de eternidad; y la presencia viva de la creación poética.4 Y este sujeto Altazor, que cristaliza en palabras a principios de los años treinta del siglo pasado “la vida del hombre primitivo vuelta hacia los astros, guiándose por ellos, interpretándolos y forjando mil leyendas, se une a la del hombre del siglo veinte, para quien el espacio sideral es el aerolito, el meteoro y el avión”, como bien dijo Ana Pizarro.5

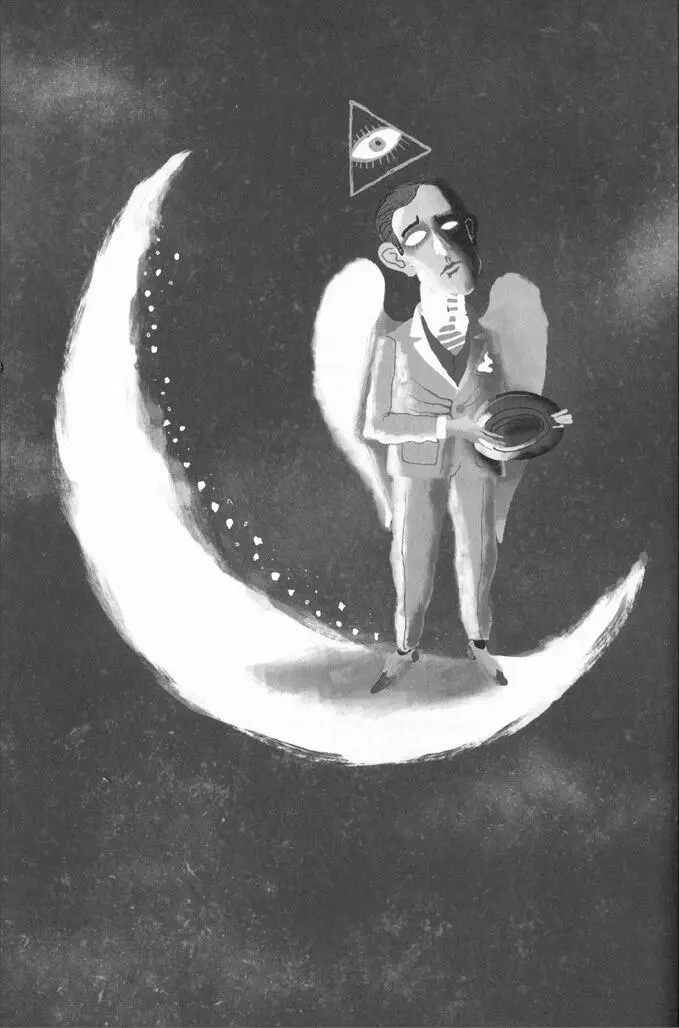

La lectura de Altazor nos devela entonces a un hablante que recorrerá, en caída libre y durante un prefacio y siete cantos, a un personaje convertido, o más precisamente travestido, ya sea en aviador, “pastor de aeroplanos”, “orquesta trágica”, gran poeta, pájaro, mago, o ángel (el que puede transformarse tanto en uno caído, como en otro salvaje, o loco), describiendo entre los astros una estela que dibujaría una especie de viaje funerario de la palabra poética. Lo hará, según Óscar Hahn, emulando al personaje de Nietzsche, pero como “un loco apócrifo”. Uno que “quiere rodearse del aura excéntrica que proporciona la demencia, pero conservando al mismo tiempo el lugar que los cuerdos se reservan en la sociedad”.(p. 17).6

Este Altazor será quien una tarde coge su paracaídas “la única rosa perfumada de la atmósfera, la rosa de la muerte” (Prefacio, 735)7 y, acomodado en los arneses bajo su amplio globo, inicia ese solitario y angustioso descenso “de sueño en sueño por los espacios de la muerte”(Prefacio, 731). Nos contará de su nacimiento “a los treinta y tres años, el día de la muerte de Cristo” (Prefacio, 731); de su padre, quien “era ciego y sus manos más admirables que la noche” (Prefacio, 731); de su madre sin igual quien, entre otras cosas, “hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer” y “bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris” (Prefacio, 731). Luego dará cuenta de sus primeros encuentros; el con ese pájaro que se bebe las gotas de rocío de sus cabellos, le lanza tres miradas y media, y se aleja diciéndole “Adiós” mientras agita “su pañuelo soberbio” (Prefacio, 731). También con el que sostiene un “precioso aeroplano, lleno de escamas y caracoles” (Prefacio, 731), ese que busca “un rincón del cielo para guarecerse de la lluvia” (Prefacio, 731); y, por último, con ese que no se ve, pero con el que se tiene un contacto potente, auditivo, para ser testigos del encuentro con el “Creador, sin nombre, que es un simple hueco en el vacío, hermoso como un ombligo” (Prefacio, 731).

La voz del Creador recitará al viajero la narración de los pasos de su creación: la del mar con sus olas que “irán siempre pegadas como los sellos a las tarjetas postales” (Prefacio,732); a la de la luz que permitirá “coser los días uno a uno” (Prefacio, 732); el advenimiento tanto de la tierra con su geografía de relieves como al otro que se inscribe en “las líneas de la mano” (Prefacio, 732). Y, entonces, fruto de la sed “(a causa de la hidrografía)” (732), esa voz del Creador evocará la necesidad que tuvo de beber cognac (que no agua ni vulgar bebestible) para saciar su sed, y contará de su creación de “la boca y los labios de la boca para aprisionar las sonrisas inequívocas y los dientes de la boca para vigilar las groserías que nos vienen de la boca” (Prefacio, 732). De ahí, y sin mediar un paso, dará cuenta del alumbramiento de “la lengua de la boca”, esa que por desgracia, “desviaron de su rol, haciéndola aprender a hablar… a ella, ella, la bella nadadora, desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador” (Prefacio, 732). Y será en el marco de esta puesta en escena, después de todo lo anteriormente descrito, que su “paracaídas empieza a caer vertiginosamente, [pues] tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto” (Prefacio, 732).

Enfrentada a este ejercicio escritural, con una rica historia de lecturas previas, podría agregar en esta ocasión que percibo en el Altazor de Vicente Huidobro, tomando como hilo conductor esta desnaturalización de la lengua en su función primaria, y su forzamiento hacia otras funciones ya no tan gratuitas y gozosas, un monumental lamento sobre la pérdida de ese paraíso original de la sagrada materia, que derivará en una alucinada y radical conciencia del límite, (“Con dolor de límites constantes y vergüenza de ángel estropeado”, dirá Altazor en el Canto I, 742), de los límites de lo humano y cuasi divinos en su autopercepción, fijados desde el nacimiento a través del epítome de todos los límites, la conciencia de la muerte, de aquella que “se acerca a la tierra como el globo que cae” (Prefacio, 731).

Imagen de Marcelo Escobar, tomada de la edición: Vicente Huidobro, Altazor o el viaje en paracaídas poema en VII. Santiago: Origo Ediciones, 2016, página 26.

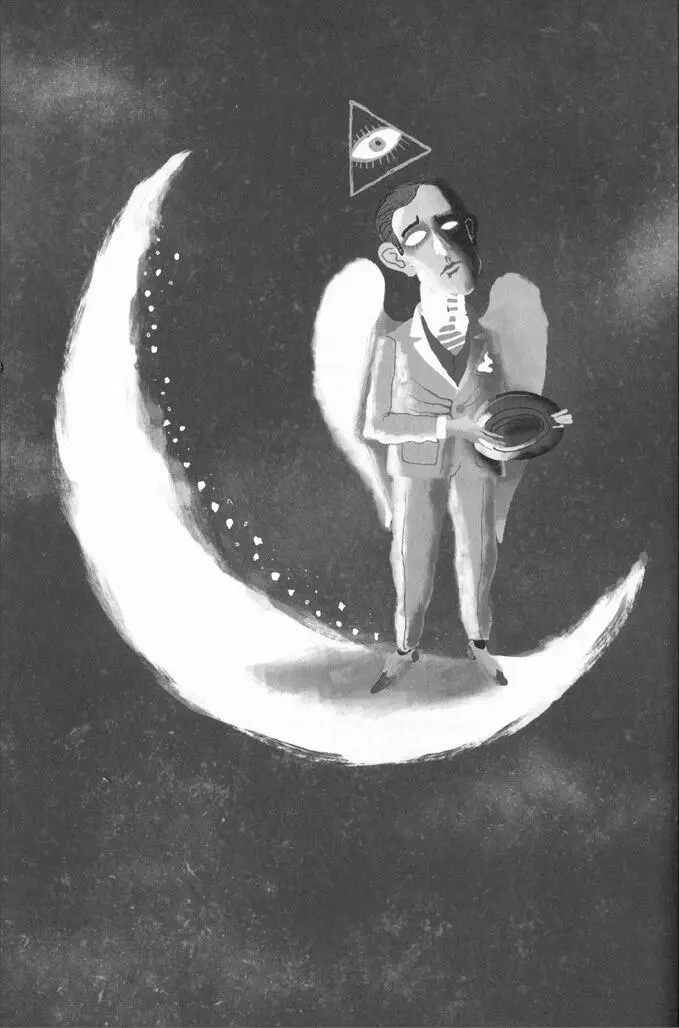

Imagen de Marcelo Escobar, tomada de la edición: Vicente Huidobro, Altazor o el viaje en paracaídas poema en VII. Santiago: Origo Ediciones, 2016, página 132.

Paso a compartir mis reflexiones.

Dentro de este contexto inicial de recuerdos, señalamientos y presencias del cayente, es que me interesa retomar el hilo de la madeja de este viaje alucinado (quizá amorfinado), que va desde “el Equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor” (Prefacio, 731), hasta la “Flor y noche/ Con su estatua/ Cristal muerte” (Canto VI, 806). Más precisamente, me interesará establecer una relación entre la caída de Altazor y esa boca impregnada de cognac dentro de la cual la lengua, en vez de permitírsele solo disfrutar del placer y el letargo acariciante de la flotación en líquidos varios, se le enseña y fuerza a la palabra que, en este caso, no se relaciona solo con el forzamiento al lenguaje articulado a través del habla sino que, más a contrapelo, al del lenguaje escrito y, mucho más aún, al del lenguaje poético impreso sobre la hoja de papel: doble, no, triple expulsión del paraíso. Porque el monólogo altazoriano explícita e implícitamente hablará todo el tiempo de poesía y de su construcción, de su creación. Dirá que “Los verdaderos poemas son incendios” (Prefacio, 732) que irremediablemente se propagan para ver sus “estremecimientos de dolor o de agonía”(Prefacio, 732); que “un poema es una cosa que será” o más bien “una cosa que nunca es pero que debiera ser” (Prefacio, 732); que “Se debe escribir en una lengua que no sea materna” (Prefacio, 732) aunque un poema es, en realidad, “una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser” (Prefacio, 732).

Читать дальше