Diese Erkenntnis, die alles andere als neu ist, gewinnt in Deutschland erst sehr langsam an praktischer Relevanz. Das liegt vor allem daran, dass Ärztinnen und Ärzte ihre Kommunikation an (gelernten) Techniken ausrichten, die eher gesprächssystematisch ausgerichtet sind und damit als im Kern (rein) prozessorientiert zu beschreiben sind. Daraus ergeben sich kommunikative Schwierigkeiten, denn in der ärztlichen Gesprächsführung gibt es im Idealfall keine Trennung zwischen Prozess und Inhalt, sondern eine Prozess-Inhalt-Korrelation. Es ist also kaum zielführend und wenig erfolgversprechend, durch Frage-Antwort-Abfolgen oder durch strukturelle Techniken, wie beispielsweise die WWSZ-Technik6, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient allein gestalten zu wollen. Ohne die Betrachtung und ohne die kommunikative Einbeziehung der zentralen Gesprächsinhalte, die sich arzt- und patientenseitig aus unterschiedlichen Bedürfnissen und Wissensbeständen speisen, kann Kommunikation kaum gelingen.

Das Wissen über die arztseitigen Bedürfnisseund Wissensbeständeist hinreichend untersucht und soll nicht im Zentrum der nachfolgenden Überlegungen stehen. Dass Ärzte vorrangig somatische Fakten benötigen, ist evident. Welche Bedürfnisse auf Seiten der Patienten bestehen und auf welche Weise diese Bedürfnisse mit Wissensbeständen verwoben sind, dazu ist in der deutschsprachigen Literatur zur Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten wenig zu finden. Die Forschung zur Patient-Arzt-Kommunikation lenkt seit den frühen 1980er Jahren den Fokus stark auf das kommunikative Verhalten von Ärztinnen und Ärzten. Diese eher einseitige Betrachtung, die sich auch terminologisch darin spiegelt, dass vorwiegend von einer Arzt -Patient-Kommunikation gesprochen wird, vernachlässigt die in zahlreichen Studien als bedeutsam erkannte Patientenperspektive. Indem man sich vorwiegend mit dem ärztlichen Frageverhalten beschäftigt (gesprächslinguistische Untersuchungen lenken häufig genau darauf den Blick), geraten die kommunikativen Bedürfnisse von Patienten ebenso aus dem Blickfeld, wie die kommunikativen Strategien, mit denen Patienten ihre Bedürfnisse kenntlich machen und versuchen, ihnen Raum im Gespräch zu verschaffen.

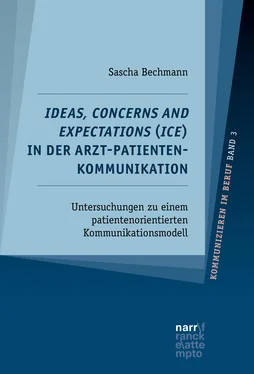

Dies ist umso erstaunlicher, als dass im angelsächsischen Raum bereits seit den 1960er Jahren Studien zu den patientenseitigen Bedürfnissen vorliegen. Während in Deutschland erst seit 2012 durch die Änderung der ärztlichen Approbationsordnung ein Bewusstsein für die Bedeutung kommunikativer Kompetenzen erkennbar wird, das sich in mehr oder weniger elaborierten curricularen Vorgaben ausdrückt, konnte bereits 1985 von Leventhal et al. gezeigt werden, dass die kommunikative Berücksichtigung patientenseitiger Vorstellungen, Ängste und Erwartungen ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg ist. Die Überführung des ICE-Modells in konkrete Handlungsempfehlungen für eine patientenorientierte Kommunikation ist in Deutschland noch nicht gelungen. Bislang lassen sich auch noch keine Versuche erkennen. Im Wesentlichen dürfte dies an der Unkenntnis dieses Modells liegen. Untersuchungen zu diesem Modell sind nachgerade als ein Desiderat zu betrachten. Insbesondere kann das Modell dadurch an Akzeptanz gewinnen, dass es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Im Zentrum der hier vorliegenden Untersuchungen stehen (neben einer kommunikationstheoretischen Hinführung) auch gesprächs- und kognitionslinguistische Dimensionen, die das Modell greifbar machen sollen. Dass eine linguistische Betrachtung fachfremder Kommunikationsmodelle überhaupt sinnvoll (und gewissermaßen erlaubt) ist, ergibt sich aus dem spezifischen Gegenstandsbereich: Die Wirkung von Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten entfaltet sich zwar im Kontext medizinischer Entscheidungen und sie ist im Kern medizinisch (wie jedes andere ärztliche Handeln auch), sie entfaltet sich aber eben ausschließlich im Gespräch. Daher steht es Linguisten nicht nur zu, sondern es gehört auch ihrem Selbstverständnis nach zu ihren Kernkompetenzen, die im Gespräch kumulierenden kommunikativen Rollen, Konzepte und Wirkungen nicht nur zu beschreiben (= Deskription), sondern auch unter normativen Gesichtspunkten zu betrachten. Ausgehend von allgemeinen Überlegungen zum Gespräch im medizinisch-institutionellen Rahmen soll im Folgenden ein Kommunikationsmodell auf breiter Forschungsbasis und im Kontext v.a. kognitionslinguistischer Erkenntnisse zu subjektiven Krankheitstheorien skizziert werden, das in der praktischen Anwendung seine Stärken zeigen kann.

In der vorliegenden Untersuchung wird das ICE-Modellauf der Folie kommunikationstheoretischer Überlegungen näher beleuchtet. Ziel ist es, dieses in Deutschland recht unbekannte Modell vorzustellen und einzuordnen, die wesentlichen kommunikativ-interaktionalen Vorzüge anhand von Studienergebnissen herauszuarbeiten und das Modell einzubinden in ein kommunikatives Gesamtkonzept.

Dazu wird das ICE-Modell w. u. in ein Phasenmodell ärztlicher Gesprächsführung ( Calgary-Cambridge-Guides ) integriert und mit konkreten kommunikativen Techniken verknüpft. Die Basis für diese Überlegungen bildet eine Betrachtung interaktionaler Besonderheiten der Arzt-Patient-Kommunikation, die im nächsten Kapitel folgen wird. Wesentlich für die Bewertung des ICE-Modells wird anschließend die Verknüpfung mit dem Modell der Krankheitsrepräsentation ( Common-Sense Model of Illness-Representation ) nach Leventhal7 sein, das gewissermaßen die (kognitionswissenschaftliche) Basis für das ICE-Modell bildet. Verwoben wird dieses mentale Repräsentationsmodell mit Überlegungen zu subjektiven Theorien. Auf dieser Folie werden linguistische Überlegungen zu sogenannten Frames den Blick auf das ICE-Modell weiten. Diese Überlegungen können dabei helfen, Missverständnisse zu erklären, die über die Aktualisierung falscher Frames (ich nenne das Phänomen weiter unten Falscher-Frame-Fehler (FFF)) entstehen können. Ein Exkurs in die Frame-Theorie mit weiterführenden Gedanken zur strukturellen Bestimmung von sprachlichem Wissen in Frames speziell im medizinischen Kontext wird auch unkundigen und fachfremden Lesern das nötige Verständnis ermöglichen.

In der Gesamtbetrachtung wird sich zeigen, dass die Exploration der Elemente des ICE-Modells mithilfe eines geeigneten Kommunikationsmodells maßgeblich zu einer Verbesserung der Patientenversorgung – v.a. über die Faktoren Patientenzufriedenheit und Adhärenz – beitragen kann.

1.2 Das ICE-Modell – Definition, Evidenz und Rahmenbedingungen

Während im deutschsprachigen Raum sowohl in der Lehre als auch in der Forschung in erster Linie konkrete Techniken der ärztlichen Gesprächsführung im Fokus stehen (beispielsweise die WWSZ-Technik oder das NURSE-Schema)1, werden seit den 1970er-Jahren vor allem in Nordamerika Modelle der Arzt-Patient-Interaktion diskutiert, die für das Verhältnis zwischen Ärzten und Patienten von besonderer Bedeutung sind und die in gegenwärtigen gesundheitspolitischen Forderungen auch hierzulande berücksichtigt werden. Kern dieser Überlegungen bildet die Überzeugung, dass es einen Paradigmenwechsel in der Arzt-Patient-Beziehung gegeben hat, der das Ideal der Patientenorientierung und -zentrierunghervorhebt und eine Abkehr von traditionellen paternalistischen Rollenvorstellungen darstellt.2 In der Konsequenz bedeutet dieser Paradigmenwechsel die Einbeziehung der Patientensicht unter der Berücksichtigung der Patienteninteressen.3 Kommunikation gilt dann als gelungen, wenn diese Einbeziehung gelingt. Gelungene Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten kann nachweislich positive Auswirkungen auf den Behandlungserfolg und somit auf die Gesundheit des Patienten haben: „When the advice is ‚congruent‘ with their beliefs, people are more likely to adhere to medical treatment.“4 Fühlen sich Patienten wertgeschätzt und ernstgenommen, stärkt dies die Vertrauensbasis und führt zu einer Verbesserung der Adhärenz.

Читать дальше