Psychisch bedingte und mitbedingte Störungen werden als psychogene Störungen bezeichnet. »Störung« beschreibt dabei krankheitswertige Abweichungen des Befindens, der psychischen Funktionen oder auch körperlicher Zustände. Der Begriff »Störung« umfasst mehr als der Begriff »Krankheit«. Dieser gilt als veraltet, seit die Weltgesundheitsorganisation 1946 in ihrer Verfassung Gesundheit als »Zustand eines vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens« 8definiert hat, was über die bloße Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen hinausgeht.

Am Anfang dieses Kapitels (s. oben) steht die wahrscheinlich einfachste Definition von Psychotherapie: Psychotherapie ist Krankenbehandlung mit psychologischen Mitteln. Zur genaueren Definition muss man Intention, Ziel, Mittel und theoretische Grundlagen näher beschreiben. Danach gehört zur Psychotherapie 9

• als Intention: ein geplanter interaktioneller Prozess,

• als Ziel: definierte Veränderungen, z. B. Persönlichkeitsänderung oder Symptomminderung,

• als Mittel: verbale und nonverbale Kommunikation oder andere (z. B. anleitende) Techniken,

• als Hintergrund: eine definierte Theorie, z. B. die psychoanalytische Behandlungstheorie, die den Behandlungsplan begründet.

Ebenfalls einleitend wurde Psychosomatik als Lehre von der psycho-sozio-somatischen Wechselwirkung in Gesundheit und Krankheit definiert. Wechselwirkung bedeutet dabei, dass sie sich nicht nur mit psychischen Ursachen und Teilursachen von Erkrankungen befasst, sondern auch mit den psychischen Folgen. Das gilt insbesondere für bedrohliche und chronische Erkrankungen und ihre Behandlung (Transplantationen, Dauermedikation, Dialyse, soziale Folgen usw.). Es wird also ausdrücklich nicht von einer geradlinigen Kausalität ausgegangen.

Wie bereits erwähnt (siehe Kasten), werden psychisch bedingte und mitbedingte Störungen als psychogene Störungen bezeichnet. Sie sind außerordentlich häufig. Es handelt sich um Krankheiten, an deren Entstehung seelische Faktoren maßgeblich beteiligt sind. Diese sind das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels zwischen seelischen, körperlichen und soziokulturellen Einflüssen. Sie machen rund ein Drittel der Erkrankungen in der Allgemeinpraxis und in der Praxis des Internisten aus. Aber auch in der Gynäkologie, Orthopädie, Dermatologie und Pädiatrie, um nur die wichtigsten Gebiete zu nennen, sind sie häufig (  Kap. 13).

Kap. 13).

Die Symptome und Krankheitsmanifestationen der psychogenen Störungen sind vielfältig. Sie reichen von seelischen Störungen (z. B. Ängste) über Verhaltensstörungen (z. B. Essstörungen), Charakterstörungen (z. B. pathologische Eifersucht) und Organfunktionsstörungen (z. B. funktionelle Herzbeschwerden) bis hin zu organischen Veränderungen, beispielsweise in Form von Entzündungen (z. B. Rheuma) oder Geschwürbildungen (z. B. Colitis ulcerosa).

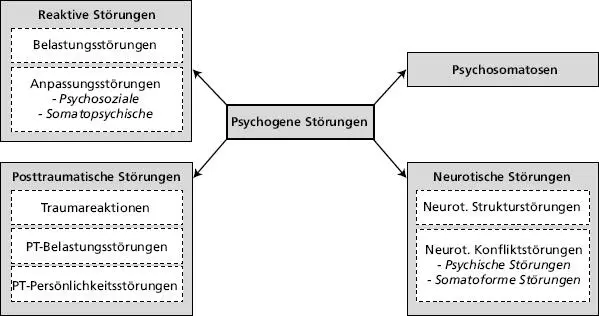

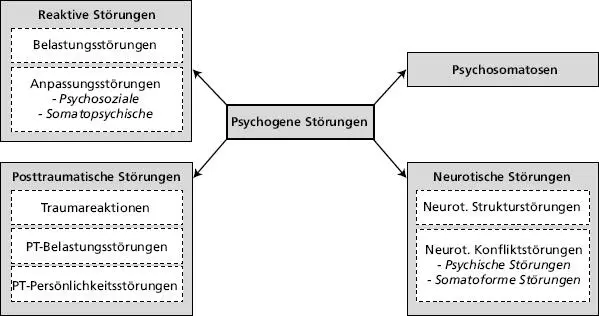

Psychogene Störungen umfassen vier Gruppen (  Abb. 0.2): reaktive Störungen, posttraumatische Störungen, Konflikt- und Strukturstörungen sowie Psychosomatosen. Konflikt- und Strukturstörungen haben eine gemeinsame Ätiologie: Sie beruhen auf einer erlebnisbedingten Fehlentwicklung, die in der Kindheit verwurzelt ist. Man spricht von einer neurotischen Disposition und fasst sie als »neurotische Störungen« zusammen. Im Unterschied dazu haben reaktive und posttraumatische Störungen keine spezifische Disposition. Bei der vierten Gruppe, den Psychosomatosen, muss man neben psychischen Krankheitsfaktoren eine konstitutionelle somatische Disposition annehmen.

Abb. 0.2): reaktive Störungen, posttraumatische Störungen, Konflikt- und Strukturstörungen sowie Psychosomatosen. Konflikt- und Strukturstörungen haben eine gemeinsame Ätiologie: Sie beruhen auf einer erlebnisbedingten Fehlentwicklung, die in der Kindheit verwurzelt ist. Man spricht von einer neurotischen Disposition und fasst sie als »neurotische Störungen« zusammen. Im Unterschied dazu haben reaktive und posttraumatische Störungen keine spezifische Disposition. Bei der vierten Gruppe, den Psychosomatosen, muss man neben psychischen Krankheitsfaktoren eine konstitutionelle somatische Disposition annehmen.

Bei der Behandlung psychogener Störungen finden in der Psychotherapie und Psychosomatik, wie der Name sagt, vorrangig psychotherapeutische Verfahren Anwendung. Das sind vor allem die psychodynamischen (psychoanalytisch begründeten) Verfahren, die Verhaltenstherapie sowie übende und stützende Verfahren. Weit verbreitet sind auch humanistische Verfahren, insbesondere die Gesprächstherapie und die Gestalttherapie. Während diese in Österreich und der Schweiz voll in die Versorgung integriert sind, sind sie in der kassenpsychotherapeutischen Versorgung in Deutschland nicht als leistungspflichtig anerkannt.

Medikamentöse Behandlungen (  Kap. 22) erfolgen in der Psychotherapie und Psychosomatik begleitend und unterstützend. Sie stehen aber nicht im Zentrum der Behandlungen.

Kap. 22) erfolgen in der Psychotherapie und Psychosomatik begleitend und unterstützend. Sie stehen aber nicht im Zentrum der Behandlungen.

2.2 Historischer Hintergrund

Die heutige Psychotherapie als wissenschaftlich begründete Behandlungsform hat sich erst schrittweise aus jahrhundertealten Vorläufern entwickelt. So hat es in allen Zeiten und vermutlich auch in allen Kulturen Wege gegeben, um mit Beratung, Anleitung, Magie, Kult oder Ritualen körperliche und geistige Zustände zu verändern und Gesundheit herzustellen und zu bewahren.

Abb. 0.2: Systematik der psychogenen Störungen. Wenn mehrere Arten der Störung zusammenkommen, spricht man von komorbiden Störungen.

Als Beginn der modernen Psychotherapie gilt der Messmerismus, der auf Anton Messmers Lehre vom »tierischen Magnetismus« um 1800 zurückgeht. Sie fand im »Handauflegen« als Heilpraxis Anwendung. Daraus entwickelte sich um 1850 die Hypnose (  Kap. 20.3.1) als erstes wissenschaftlich begründetes Psychotherapieverfahren. Aus ihr ging am Ende des 19. Jahrhunderts die Psychoanalyse als erste umfassende Theorie und Behandlungspraxis für psychogene Störungen hervor. In ihrem Zentrum steht die Theorie und Lehre vom Unbewussten. Sie wurde um 1900 von Sigmund Freud entwickelt und von seinen Schülern, von denen viele sich von ihm lösten, in verschiedene Richtungen weiterentwickelt (

Kap. 20.3.1) als erstes wissenschaftlich begründetes Psychotherapieverfahren. Aus ihr ging am Ende des 19. Jahrhunderts die Psychoanalyse als erste umfassende Theorie und Behandlungspraxis für psychogene Störungen hervor. In ihrem Zentrum steht die Theorie und Lehre vom Unbewussten. Sie wurde um 1900 von Sigmund Freud entwickelt und von seinen Schülern, von denen viele sich von ihm lösten, in verschiedene Richtungen weiterentwickelt (  Kap. 15).

Kap. 15).

Ein Markstein waren dabei die Hypnosebehandlungen von Konversionsstörungen, welche die damalige Zeit als »Hysterie« stark beschäftigten. Sie führten zu den Experimenten von Sigmund Freud und Joseph Breuer in Wien, welche die Grundlage für die Entwicklung der Psychoanalyse bildeten. Freud überwand mit seinem Konzept eines »seelischen Apparates«, der sich im Verlauf der Kindheit in der Auseinandersetzung zwischen individuellem Trieb und gesellschaftlicher Norm entwickelt, das einseitig mechanistisch-physikalistische medizinische Denken und betrachtete neurotische Symptome seelischer und körperlicher Art als Folge einer biografisch bedingten Entwicklungsstörung. Aus dem Zusammentreffen dieser Entwicklungslinien entstand die Psychosomatische Medizin zwischen der Psychotherapie und den biologischen medizinischen Fächern.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war neben der Hypnose die Psychoanalyse unbestritten das führende Konzept der Psychotherapie. Nach und nach entstanden zahlreiche weitere psychotherapeutische Methoden und Verfahren. Als erste gewann die klientenzentrierte Gesprächstherapie Verbreitung, die in den 1940er Jahren von Carl Rogers in den USA eingeführt wurde (  Kap. 21).

Kap. 21).

Читать дальше

Kap. 13).

Kap. 13).