Das zweite in diesem Kontext häufig genannte EllipsenPhänomen ist die EllipseEllipse. Mit dem Begriff ›Ellipse‹ bezeichnet man verschiedene Formen der Auslassung von sprachlichen Ausdrücken (vgl. z. B. Klein 1993, Reich 2018). Ähnlich wie bei anaphorisch verwendeten Pronomina kann die Auslassung sprachlicher Ausdrücke ebenfalls situativ oder sprachlich motiviert sein. Ist sie sprachlich motiviert, dann gibt es wie bei den anaphorischen Verwendungen von Pronomina einen sprachlichen Vorgängerausdruck (ein Antezedens), über das die Auslassung rekonstruiert werden kann. Ein Beispiel findet sich bereits in unserem obigen Mini-Diskurs (2.1) bis (2.3): In der Äußerung (2.1) von Lisbeth wird eine Tasse Kaffee thematisiert, in der Äußerung (2.3) von Erna wird jedoch nur noch von drei Tassen gesprochen und nicht (was präziser wäre) von drei Tassen Kaffee . Im Kontext von (2.1) kann Erna in ihrer Äußerung offenbar auf die explizite Erwähnung von Kaffee verzichten, da über den Kontext klar ist, dass es um Kaffee geht. Hätte Lisbeth dagegen Eine Tasse Tee? geäußert, dann würden wir Ernas Äußerung so interpretieren, dass sie bereits drei Tassen Tee getrunken hat. Ellipsen führen also zu vergleichbaren inhaltlichen und strukturellen Verschränkungen im Diskurs, wie wir das bereits bei den anaphorischen Verwendungen von Pronomina gesehen haben. Entsprechend tragen auch Ellipsen wesentlich zum Eindruck von Textkohärenz bei.

[27]2.5 Zur Makrostruktur von Texten: Diskurstopiks

Wir haben gerade gesehen, dass Kohärenzrelationen gewissermaßen der Kitt sind, der einzelne Äußerungen zu komplexeren Gebilden zusammenfügt und in dieser Weise auf Mikrostruktur und Makrostruktureiner mikrostrukturellen EbeneMikrostruktur ( bottom-up ) die Grundlage für einen Text bzw. Diskurs schafft. Am Beispiel der Äußerungen in (2.1) bis (2.4) haben wir außerdem gesehen, dass diese kohärente Folge von Äußerungen in dem Sinne eine thematische Einheit bildet, als mit der Äußerung (2.1) explizit eine Frage aufgeworfen wird, die mit den Äußerungen in (2.2) bis (2.4) beantwortet wird bzw. diese Äußerungen zumindest inhaltlich mehr oder weniger direkt auf (2.1) Bezug nehmen. (Dies wurde durch die große umschließende Box in Abbildung 2.6 angedeutet.) In diesem Sinn definiert die Frage in (2.1) also, worum es inhaltlich in diesem Diskurs geht, was der Gegenstand, das Topik des Diskursesist. In unserem Fall wäre das die Frage, was Erna zum Trinken möchte. Da das Diskurstopik den thematischen Rahmen aller Äußerungen des Diskurses vorgibt, kann man hier von einer makrostrukturellen EbeneMakrostruktur ( top-down ) sprechen.

Mit dem Begriff DiskurstopikDiskurstopik bezeichnen wir das Thema, den Gegenstand eines Textes oder Diskurses, also das, worum es in einem Text oder Diskurs (primär) geht.

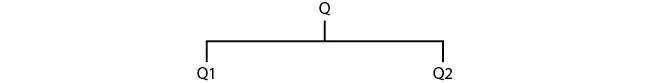

Die Annahme Diskurstopiks und die Struktur von Textenvon Diskurstopiksals zentrales Element der Diskursstruktur lässt zunächst einmal offen, wie Diskurstopiks im Einzelnen zu charakterisieren sind (vgl. z. B. van Dijk 1977) und in welcher Weise sie die Struktur eines Textes determinieren. In neueren Ansätzen wird häufig angenommen, dass das Format der Frage/Antwort-Struktur das prägende Strukturelement von Texten und Diskursen ist. Die Idee ist, dass jeder Text gewissermaßen als Antwort auf eine explizit oder implizit aufgeworfene Frage betrachtet werden kann. So beantwortet in unserem Beispieldiskurs die Äußerung in (2.2) die explizite Frage in (2.1). Die Äußerung in (2.2) wirft aber wiederum implizit die Frage auf, warum Erna keinen Kaffee möchte, eine Frage, die durch die Äußerung in (2.3) beantwortet wird. Die Äußerung in (2.4) schließlich bezieht sich genau genommen nur indirekt auf die Frage in (2.1) und wirft implizit die allgemeinere Frage auf, was Erna trinken möchte (Q). Das übergeordnete Diskurstopik ist damit die Frage Q (was Erna trinken möchte), die im Diskurs über die Teilfragen Q1 (ob Erna Kaffee trinken möchte) und Q2 (ob Erna Wasser trinken möchte) in zwei Schritten beantwortet wird. Schematisch kann die [28]Makrostruktur dann wie in Abbildung 2.7 repräsentiert werden (wobei wir hier der Einfachheit halber auf die Begründung von (2.2) verzichten).

Abb. 2.7: (Vereinfachte) graphische Darstellung der Makrostruktur des Diskurses (2.1) – (2.4)

Die Vorstellung, dass Fragen Texte strukturieren, ist bereits in der klassischen Rhetorik zu finden. In der neueren Literatur werden damit vor allem zwei Arbeiten verbunden: Klein & von Stutterheim (1987) und Roberts (1996). In Klein & von Stutterheim (1987) wird die leitende Frage eines Textes in Anlehnung an die klassische QuaestioRhetorik als Quaestiobezeichnet. Die Quaestio gliedert dabei einen Text in eine HauptstrukturHauptstruktur (die Teile des Textes, die sich direkt auf die Quaestio beziehen) und eine NebenstrukturNebenstruktur (die Teile eines Textes, die dies nicht tun).

Roberts (1996) ist einer der ersten Versuche, diese Idee stärker zu formalisieren. Sie vergleicht Diskurse dabei mit einer Art Kartenspiel: Ist ein Spieler in einem Diskurs am Zug, dann wirft er eine Frage (Question under Discussioneine Question under Discussion, kurz QUD) auf, die in Form einer Spielkarte auf einen Kartenstapel gelegt wird. Die oberste Spielkarte definiert dabei die unmittelbar relevante Frage. Ist eine Frage beantwortet, wird sie wieder vom Stapel genommen. Dies geht so lange, bis der Stapel leer ist.

In unserem Ein konstruiertes BeispielBeispieldiskurs wirft die Äußerung in (2.1) explizit die Frage Q1 auf, gleichzeitig aber auch die übergeordnete Frage Q mit allen relevanten Teilfragen (Q2). Das Resultat ist ein Kartenstapel, bei dem die Frage Q1 ganz oben liegt, gefolgt von Q2. Ganz unten im Stapel liegt die übergeordnete Frage Q. Da mit der Äußerung in (2.2) die Frage Q1 beantwortet ist, wird die oberste Karte gleich wieder vom Stapel genommen. Gleichzeitig wirft (2.2) aber die Frage auf, warum Erna keinen Kaffee möchte. Diese Frage kommt ebenfalls auf den Stapel, wird aber durch die Äußerung in (2.3) ebenfalls sofort wieder eliminiert. Bleiben Q2 und Q auf dem Stapel. Die Äußerung in (2.4) beantwortet Q2 und mit Q2 wird gleichzeitig auch Q mitbeantwortet. Alle Fragen sind beantwortet, der Stapel ist leer und der fragliche Diskurs ist abgeschlossen (bis erneut ein Spieler eine Karte auf den Stapel legt, also eine Frage thematisiert).

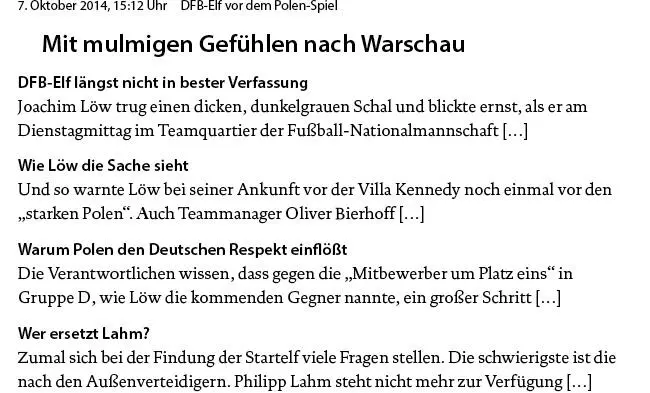

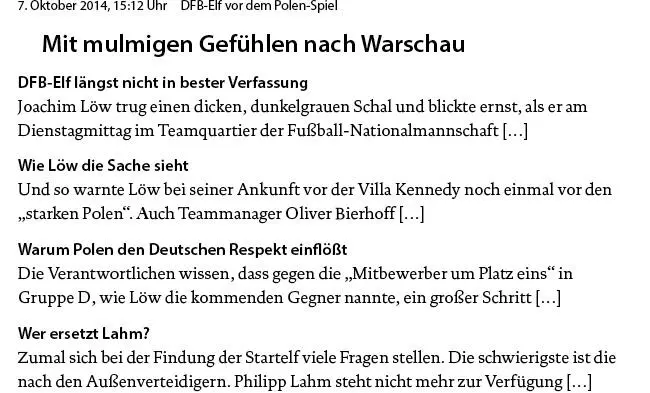

An dieser Stelle ist es nicht notwendig und sicherlich auch gar nicht sinnvoll, sich auf eine dieser Theorien festzulegen. Dass die grundlegende Idee tragfähig zu sein scheint, lässt sich auch an Beispielen aus der freien Ein Beispiel aus der freien WildbahnWildbahn illustrieren. So findet man in Zeitungsartikeln nicht selten recht explizit diese Form der Strukturierung. Als Beispiel sei hier ein Online-Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 7. 10. 2014 genannt, der sich auf ein Länderspiel der DFB-Elf in Warschau (Polen) bezieht, vgl. Abbildung 2.8.

Abb. 2.8: Auszug aus einem Artikel der Süddeutschen Zeitung online

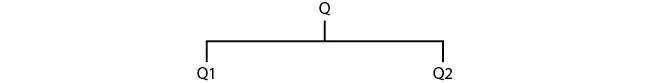

In diesem Artikel wirft die Schlagzeile die Frage Q auf, warum die DFB-Elf mit mulmigen Gefühlen nach Warschau fährt. Ziel des Artikels ist dann, diese Frage zu beantworten oder zumindest dieser nachzugehen. Der Artikel tut dies, indem er verschiedene Teilaspekte thematisiert, die zum Teil in den Unterüberschriften explizit als Fragen formuliert sind: Wer ersetzt Lahm? (Q4), Warum Polen den Deutschen Respekt einflößt (Q3) und Wie Löw die Sache sieht (Q2). Lediglich der erste Absatz wird durch ein Statement ( DFB-Elf längst nicht in bester Verfassung ) eingeleitet, das jedoch unmittelbar die Frage nach dem Warum aufwirft (Q1). Der Aufbau des Artikels kann also im Wesentlichen wie in Abbildung 2.9 skizziert strukturiert werden.

Читать дальше