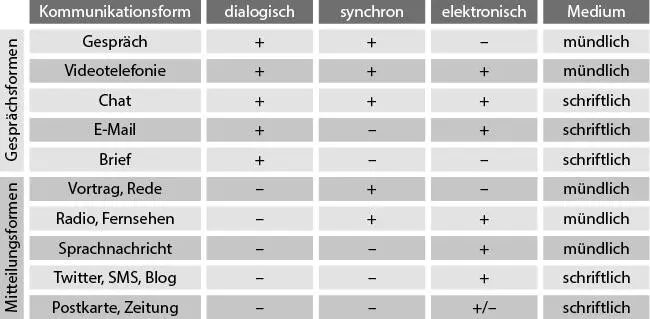

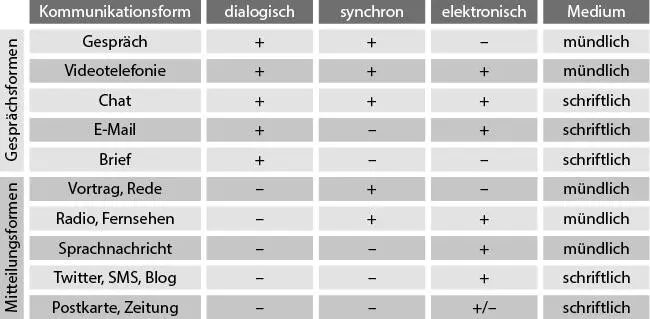

Abb. 2.2: Eine erste Klassifikation von Kommunikationsformen

In dieser Klassifikation wird nicht explizit berücksichtigt, dass von der ursprünglichen Konzeption her genuin unidirektionale (monologische) Kommunikationsformen wie die Kurznachricht (über SMS oder Twitter) natürlich auch für bidirektionale (dialogische) Kommunikation genutzt werden können. Im Fall der SMS ist eine solche Verwendung inzwischen sicher üblich, wenn nicht sogar dominant. Aber auch bei Twitter gibt es inzwischen technisch die Möglichkeit der Antwort auf einen Tweet. Umgekehrt kann auch eine typische dialogische Kommunikationsform wie der Brief für Mitteilungen (wie z. B. einen Steuerbescheid oder eine Vorladung) genutzt werden.

In der Literatur werden nicht selten noch zwei weitere Kriterien genannt, die hier ebenfalls bewusst ausgeklammert werden. Zum einen ist das die Distanz zwischen Sprecher und Adressat, zum anderen die Frage, ob Kommunikation von Angesicht zu Face-to-face -KommunikationAngesicht, also face-to- face Kommunikationface-to-face, erfolgt oder nicht. Ist der Ort, an dem sich der Adressat befindet, im Wesentlichen identisch mit dem [17]des Sprechers, dann sprechen wir von lokalerKommunikation. Ist er hinreichend weit von dem des Sprechers entfernt, sprechen wir von distalerdistal Kommunikation. Wird Face-to-face -Kommunikationjetzt so verstanden, dass Sprecher und Adressat am selben Ort physisch präsent sein müssen, dann fallen beide Kriterien zusammen und als distale Kommunikationsform könnte man dann das klassische Telefongespräch nennen. Wird aber lediglich gefordert, dass Sprecher und Adressat Zugang zu mimischer und gestischer Information über einen visuellen Kanal haben, dann kann man außerdem noch das Video-Telefonat ( face-to-face und distal) vom klassischen Telefonat (distal, aber nicht face-to-face ) unterscheiden. Auch wenn beide Faktoren (wie wir gleich noch sehen werden) großen Einfluss darauf haben, wie wir zu kommunizierende Information versprachlichen, spielen sie für die Klassifikation von Kommunikationsformen eine eher untergeordnete Rolle.

2.2 Aspekte sprachlicher Kodierung

Die spezifischen Charakteristika einer Kommunikationsform haben im Allgemeinen einen nicht geringen Einfluss darauf, wie wir die Information, die wir kommunizieren wollen, sprachlich verpacken (versprachlichen, kodieren). Während wir z. B. bei schriftlicher Kommunikation jederzeit an den Anfang eines Satzes oder an eine andere Stelle im Text zurückspringen und das gerade Gelesene nochmals verarbeiten können, ist das bei mündlicher Kommunikation nicht so einfach möglich. Wir können zwar Gehörtes in unserem Gedächtnis speichern, aber unser kognitiver Arbeitsspeicher ist hier, das zeigen experimentelle Untersuchungen, vergleichsweise Flüchtigkeit mündlicher Äußerungenklein. Eine unmittelbare Konsequenz ist, dass uns zu komplexe mündliche Äußerungen schnell vor Verarbeitungsschwierigkeiten stellen können. Das ist sicher einer der Gründe, wieso mündliche Äußerungen in der Regel kürzer und weniger komplex sind.

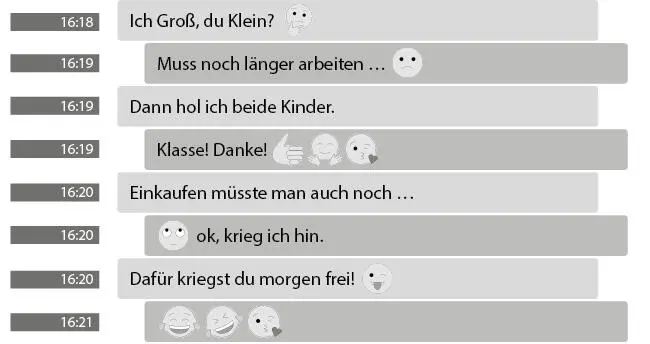

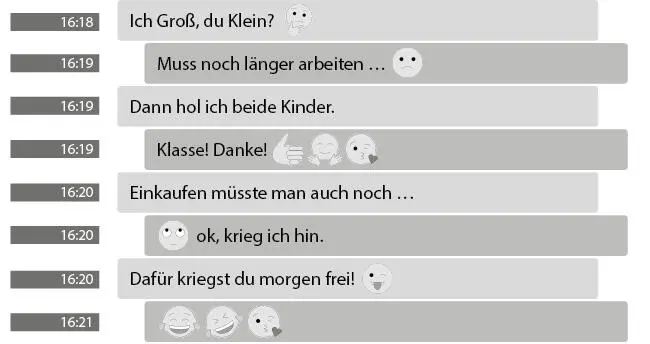

Gesprochene und geschriebene Sprache unterscheiden sich auch darin, dass synchrone mündliche Kommunikation (wie gerade gesehen) im Allgemeinen face-to-face erfolgt, wir also neben der sprachlichen Information gleichzeitig auch noch Fehlen mimischer und gestischer Informationgestische und mimische Informationen visuell verarbeiten, die uns wertvolle Hinweise geben können, wie wir eine sprachliche Äußerung letztlich zu interpretieren haben. Und selbst bei einem Telefongespräch haben wir immerhin noch Zugang zur Betonung. Bei schriftlicher Kommunikation sind diese Informationen aber nicht verfügbar. Dass dies problematisch ist, zeigt sich vor allem dann, wenn wir Emotionales oder allgemeiner ExpressivesBedeutungexpressive kommunizieren möchten. Natürlich kann man schreiben ich freu mich oder ich [18]lach mich schief , aber diese Beschreibung von Emotionen hat eben nicht dieselbe Unmittelbarkeit wie ein strahlendes Gesicht oder ein sich vor Lachen krümmendes Gegenüber. In eher formellen Kontexten ist dies selten ein Problem, da wir hier aufgrund der Kommunikationssituation weniger das Bedürfnis haben, Emotionen zu kommunizieren. In eher informellen Kontexten, in der Familie und unter Freunden, besteht dieses Bedürfnis aber und hat zunächst (und tatsächlich schon viel früher als mancher vermuten würde) die Entwicklung von EmoticonsEmoticon (Folgen von ASCII-Zeichen, die einen emotionalen Zustand kommunizieren:-) und InflektivenInflektiv (*grins*, *kotz*) motiviert. Mit der Einführung von Unicode und den technischen Möglichkeiten von Smartphones wurden Emoticons und Inflektive dann weitgehend von EmojisEmoji (standardisierten Piktogrammen) abgelöst. Mit diesen Mitteln wird die Kommunikation von Emotionen nun offenbar sehr unmittelbar möglich, wie das Beispiel einer innerfamiliären Kommunikation in Abbildung 2.3 illustrieren soll.

Abb. 2.3: (konstruiertes) Beispiel für einen SMS-Dialog – Emojis: OpenMoji / CC BY-SA 4.0

Auch die Frage, ob wir uns in einem eher Formelle und informelle Kommunikationinformellen oder einem eher formellen gesellschaftlichen Rahmen bewegen, hat einen erheblichen Einfluss auf die Art und Weise der Versprachlichung. (In-)Formalität ist genau genommen zunächst einmal ein soziologischer Begriff: In unserem täglichen Miteinander kommen wir mit Personen in Kontakt, die uns vertrauter oder weniger vertraut sind, und dies in Situationen, die mehr oder weniger öffentlich sind. Relativ zu diesen unterschiedlichen Graden an Vertrautheit und Öffentlichkeit verhalten wir uns auch anders. In einem vornehmen Restaurant werden wir unsere Pizza [19]eher mit Messer und Gabel essen, zu Hause essen wir die Pizza aber wohl eher aus der Hand. Dieses unterschiedliche Verhalten in mehr oder weniger formellen Situationen betrifft nun insbesondere auch unser sprachliches Verhalten, und zwar sowohl auf der Ausdrucksebene (also in der Wortwahl) wie auch in der Art und Komplexität unserer sprachlichen Äußerungen: Studentinnen und Studenten untereinander werden sicher immer wieder über ihren ›Prof‹ lästern, aber sie werden ihn wohl eher selten mit » Hey, Prof! « begrüßen. Innerhalb der Familie oder unter Freunden werden viele eine eher dialektale Ausdrucksweise benutzen. Aber in einem Brief an das Finanzamt oder an einen Rechtsanwalt wird man sich eher an einer (gehobenen) Standardsprache und normativen Vorgaben (wie einer korrekten Rechtschreibung) orientieren. Mit anderen Worten: Unser Sprachstil hängt wesentlich von der jeweiligen Kommunikationssituation ab. In der Linguistik sagt man dazu auch, dass wir unser Registeran die jeweilige Kommunikationssituation anpassen.

Ausgehend von typischen Charakteristika mündlicher und schriftlicher Kommunikation haben Koch & Oesterreicher (1985) in einer einflussreichen Arbeit darüber hinaus Konzeptionelle Mündlichkeit und konzeptionelle Schriftlichkeitzwischen konzeptioneller MündlichkeitMündlichkeitkonzeptionelleMündlichkeitmediale (einer Sprache der Nähe ) und konzeptioneller SchriftlichkeitSchriftlichkeitkonzeptionelleSchriftlichkeitmediale (einer Sprache der Distanz ) unterschieden. Die zentrale Idee hier ist, dass sprachliche Äußerungen zwar schriftlich erfolgen, aber dennoch typische Charakteristika mündlicher Kommunikation (z. B. spontan, expressiv, nicht öffentlich, dialogisch, face-to-face , vertraut, mit geringer Komplexität und Elaboriertheit) aufweisen können und in diesem Sinne konzeptionell mündlich sind. Umgekehrt kann eine sprachliche Äußerung mündlich erfolgen, aber dennoch typische Charakteristika schriftlicher Kommunikation (z. B. reflektiert, objektiv, öffentlich, monologisch, raumzeitlich getrennt, nicht vertraut, mit hoher Komplexität und Elaboriertheit) aufweisen und in diesem Sinne konzeptionell schriftlich sein. Konzeptionelle Mündlichkeit und konzeptionelle Schriftlichkeit werden dabei als ein graduelles und mehrdimensionales Phänomen aufgefasst, dessen Endpunkte typische Verwendungen darstellen.

Читать дальше