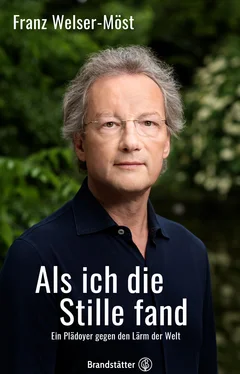

Seit diesem Tag denke ich immer wieder über das Phänomen der Stille nach. Die Stille als Möglichkeit, sich die allgegenwärtige Lautstärke der Welt zu vergegenwärtigen. Die Stille als Zustand der Abwesenheit des Klanges. Zeichnet sich Stille nicht grundsätzlich dadurch aus, dass an ihrem Anfang und an ihrem Ende Klänge stehen? Ist Stille in Wahrheit nicht das Spannungsfeld zwischen zwei Ton-Polen, der Zustand zwischen dem Hörbaren, das die jeweilige Stille letztlich definiert?

In der Bibel verkünden Engel die Botschaft Gottes. Der Welt zu verkünden, setzt voraus, selbst von Stille umgeben zu sein. Das Hören und das Nicht-Hören sind auch für den Menschen existenzielle Zustände der Weltwahrnehmung. Nicht umsonst sprechen wir von Still stand. Es ist der Hörsinn, auf den wir vielleicht im Letzten vertrauen. Jener Sinn, der evolutionsbedingt niemals schläft: Während wir die Augen schließen, bleiben unsere Ohren gespitzt und warnen uns vor Tigern oder Wölfen, selbst, wenn der Rest des Körpers sich längst „aufs Ohr“ gelegt hat.

Die Stille, die ich in unserem Auto kurz vor dem Unfall wahrnahm, hatte nichts Negatives. Ich könnte auch nicht sagen, dass sie mir „schön“ vorgekommen ist, vielleicht wäre „erfüllend“ das passendere Adjektiv. Ein erfüllendes Vakuum des Klanges. Das war, was mich umgab, als der erste Aufprall des sich überschlagenden Wagens mir das Bewusstsein nahm und wir auf einem gefrorenen Acker in den österreichischen Voralpen zum Stehen kamen.

Später, als ich im Spital nach einigen Tagen Intensivstation auf die normale Unfallstation verlegt worden war, wurde mir einer der damals in österreichischen Krankenhäusern beliebten, hellblauen Kopfpolster gereicht, in dem ein Lautsprecher eingenäht war. Die erste Musik, die ich hörte, war Schuberts G-Dur-Messe . Sie lief im Radiosender Ö1. Schubert hatte sie mit nur 18 Jahren komponiert.

Am 19. November 1978, dem Tag des Unfalls, war ich ebenfalls 18 Jahre alt. Und ich befand mich auf dem besten Weg, meinen größten Traum zu verwirklichen: Ich wollte professioneller Geiger werden – am liebsten bei den Wiener Philharmonikern. Gemeinsam mit Freunden hatte ich gerade Schuberts G-Dur-Messe beim Festgottesdienst im oberösterreichischen Großraming aufgeführt. Die Aufführung fand in jener Kirche statt, deren älteste Teile aus dem Jahre 1513 stammen und die dem heiligen Jakobus gewidmet ist. Großraming war der Geburtsort meines Lehrers Balduin Sulzer, und es war dessen Bruder, Otto Sulzer, Leiter des örtlichen Kirchenchores, der uns gebeten hatte, die heilige Messe zu spielen.

150 Jahre früher, am 19. November 1828, rang Franz Schubert in der Wiener Wohnung seines Bruders Ferdinand mit dem Typhus. Er verlor den Kampf und verstarb um 15 Uhr mit nur 31 Jahren. Sein Todestag sollte unseren Sonntag bestimmen: Von Großraming aus hatten wir vor, weiter nach Steyr zu fahren. Hier hatte Schubert die Komposition seines Forellenquintetts begonnen – und das wollten wir später noch aufführen. Nach der erfolgreichen G-Dur-Messe beim Hochamt haben wir uns zunächst beim Kirchenwirt gestärkt. Wir, das waren der örtliche Kirchenchor und das Orchester, in dem auch einige Schüler aus dem Musikgymnasium Linz mitspielten. Darunter auch eine Unternehmerfamilie, mit der ich befreundet war – der Vater war begeisterter Hobbycellist. Mit ihm, seiner Frau, seinem Sohn und zwei Schulkolleginnen wollte ich später die knapp 40 Kilometer nach Steyr fahren, entlang der Enns durch das wunderschöne Ennstal.

Als wir den Kirchenwirt verließen, hörte ich, wie der Vater seinen Sohn, während er ihm den Autoschlüssel überreichte, ermahnte: „Sei vorsichtig, die Brücken könnten vereist sein.“ Der Sohn hatte seinen Führerschein erst vor einem halben Jahr gemacht und nickte. Dann stiegen wir in den Mercedes, um durch die österreichischen Voralpen zu fahren. Ich saß rechts hinten im Fond. Seine Mutter hatte neben mir Platz genommen, daneben ihr Gatte. Neben ihrem Sohn am Lenkrad saßen noch die zwei Schulkolleginnen. Wir waren gut zehn Minuten unterwegs, als wir – es war Punkt 15 Uhr – die Brücke bei Losenstein passierten und ins Schlingern gerieten. Der Fahrer wollte, wie bereits erwähnt, das Schlimmste verhindern, indem er auf die Bremse trat, was unser Fahrzeug allerdings vollkommen außer Kontrolle geraten ließ. Alles, was von da an passierte, weiß ich lediglich aus den Erzählungen anderer.

Am Abend wollten auch meine Eltern in das Konzert gehen und schauten noch am späten Nachmittag dieses Tages bei der befreundeten Familie vorbei. Dort eröffnete ihnen eine Verwandte der Familie die traurige Nachricht: „Aber wissen Sie nicht, es gab einen Unfall, die gnädige Frau ist an Ort und Stelle gestorben, alle anderen sind im Spital.“ Das war für meine Eltern ein Schock, und sie machten sich sofort auf ins Krankenhaus.

Später wurde mir erzählt, dass einige Chormitglieder, die direkt hinter unserem Wagen gefahren waren, den Unfall beobachtet hatten. Einer von ihnen war auch Feuerwehrmann und hat uns aus dem Wrack gezogen. Als ich – noch vor Ort – das Bewusstsein wiedererlangte, war mein erster Gedanke: „Hoffentlich kommen wir pünktlich zum Konzert.“ Heute finde ich es tröstlich, wie gnädig die Natur ist, wenn sie uns das fast Unerträgliche zu verdrängen hilft. Gemeinsam mit dem Sohn der Familie wurde ich in einem Krankenwagen ins Spital gefahren.

Als ich nach der Erstversorgung auf die Intensivstation gebracht wurde, spürte ich wahnsinnige Schmerzen im Rücken. „Was habe ich denn?“, fragte ich den Pfleger, der sich um mich kümmerte und mit „Feingefühl“ antwortete: „Drei Wirbeln san hin.“

Als ich versuchte, meine Füße zu bewegen, fiel es mir zunächst schwer, und ich machte mir Gedanken, wie mein Leben im Rollstuhl aussehen würde. Doch mein Körper erholte sich ziemlich rasch, der Unfall sollte aber mein Leben in vielerlei Hinsicht nachhaltig prägen. Es stellte sich heraus, dass die Beweglichkeit von zwei meiner Finger irreversibel eingeschränkt bleiben würde, da die Nerven beschädigt waren. Damit musste ich meinen großen Traum von der Geigenkarriere begraben. Hinzu kamen die Schmerzen – fast 14 Jahre begleiteten sie mich beinahe täglich. Oft so sehr, dass ich am Morgen kaum aus dem Bett kam, weil mein Rücken so krampfartig verspannt war. Und es prägte mich die Erfahrung dieses Unfalls, dieser sich in die Unendlichkeit ausdehnenden Stille. Mir war mit 18 Jahren der Tod begegnet, und das veränderte mein Leben wie keine Erfahrung davor oder danach.

Seither mache ich mir viele Gedanken über die Merkwürdigkeiten dieses 19. Novembers. Dass unser Wagen genau 150 Jahre nach Schuberts Tod von der Straße abkam, um Punkt 15 Uhr zur Todesstunde des Komponisten. Dass der Unfall passierte, ausgerechnet nachdem wir Schuberts G-Dur-Messe gespielt hatten, die er mit 18 Jahren geschrieben hatte, also in dem Alter, in dem ich damals war. Dass wir geplant hatten, sein Forellenquintett aufzuführen, und dass Schuberts Musik das Erste war, was ich im Krankenhaus-Kissen hörte: wieder die G-Dur-Messe ! Ist all das Zufall? Grundsätzlich glaube ich nicht an Zufälle. Höchstens, wenn man das Wort im Sinne von „es fällt einem etwas zu“ versteht, dann war dieser 19. November 1978 sicherlich ein Zufalls-Tag, an dem mir so viel zufiel, was mein Leben nachhaltig verändern sollte. Dieser Sonntag war ein Schicksalstag für mich, dem ich viel von dem zu verdanken habe, was ich heute bin.

Ich frage mich noch immer, ob die zu Tode gekommene Mutter der befreundeten Familie ebenfalls jene Stille gehört hat, die ich vor dem Unfall wahrgenommen habe – und ob diese Stille vielleicht ein Vorbote dessen war, was uns nach dem Leben erwartet. Die anderen von uns, die überlebten, begleitete der schreckliche Unfall weiterhin: Mit der Firma des Unternehmers ging es bergab, der Sohn, dessen Mutter neben mir starb, erkrankte schwer. War uns an diesem Novembersonntag dies alles nur „zu-ge-fallen“?

Читать дальше